Eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 °C in Spanien und Portugal. Von dort ziehen sich zahlreiche Waldbrände über Frankreich bis Italien. Hier herrscht in einigen Regionen Notstand wegen extremer Dürre. Auch bei uns sind diese Folgen des Klimawandels keine Seltenheit: In Teilen Brandenburgs und Sachsens brennen Ende Juli Hunderte Hektar Wald. Wenige Tage zuvor ächzt das ganze Land unter Hitze – und leidet größtenteils unter einer heftigen Dürre.

Der Klimawandel hat auch Folgen für unsere Pferde: Hitzewellen beeinträchtigen ihr Wohlbefinden, teils sogar ihre Gesundheit. Fataler sind jedoch langanhaltende Dürren; komplette oder teilweise Ernteausfälle wirken sich direkt auf Fütterung und Haltung unserer Tiere aus.

Wird der Kampf ums Heu bald Routine? Wie reagiert Getreide auf den Klimawandel? Wie können wir gegensteuern, an welchen Gras- und Getreide-Sorten forschen Wissenschaftler? Wir haben uns bei Grünland- wie Fütterungsexperten sowie Klimaforschern umgehört.

Heu derzeit so teuer wie in den Dürrejahren

Die Folgen des Klimawandels spüren wir Pferdehalter vor allem beim Futtermittel Nummer 1. In den Dürrejahren 2018 und 2019 war Heu vielerorts knapp – und was knapp ist, ist teuer. Aktuell liegen die Preise sogar noch höher als im Herbst 2019, nach zwei Dürrejahren: Ende Juli kosten Großballen je Tonne 136 Euro im Bundesdurchschnitt, listet die Website agrarheute.com auf; das sei ein "Alarmsignal im Hinblick auf die weitere Futterversorgung", das Raufutter sei verknappt, ein zweiter oder dritter Schnitt oft unmöglich. Der Grund: Wiesen und Weiden sind ausgetrocknet.

Wie trocken sie sind, zeigt der tagesaktuelle Dürremonitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung. Anfang August ist bis auf wenige Regionen wie Teile Schleswig-Holsteins in Oberboden (bis 25 cm) und Gesamtboden (bis 1,80 m) kaum Wasser zu finden. Die dunkelroten Farbfelder, bildlich für eine "außergewöhnliche Dürre", ziehen sich vor allem vom Nordosten Bayerns über Thüringen bis Niedersachsen sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt bis Brandenburg; mal mehr, mal weniger stark ist jedes Bundesland betroffen.

Kein Wunder, dass kaum Gras unter solchen Bedingungen wächst. Dabei werden solche Dürre-Episoden noch weiter zunehmen. Damit unsere Pferde auf den Weiden lange was zu fressen finden und Landwirte genug Heu einfahren können, muss der Bewuchs auf diese Szenarien angepasst sein. Nur wie?

Dr. Martin Komainda weiß es: Der Graslandwissenschaftler untersucht an der Universität Göttingen, wie sich Trockenheit auf Pflanzenarten auswirkt. Dabei ist trocken nicht trocken: "Man unterscheidet zwischen Trockentoleranz und Trockenheitsresilienz", erklärt er. Trockentolerant ist eine Pflanze, wenn sie auch bei wenig Niederschlag Ertrag bringt, also weiter wächst. "Tiefwurzelnde Arten können hier besser Wasserreserven im Boden nutzen als flachwurzelnde." Trockentolerant sind etwa die Gräserarten Rohrschwingel, Knaulgras oder die Krautart Futterzichorie.

Auch Leguminosen (wie Luzerne und Klee) seien trockentolerant, so Dr. Komainda: Denn durch Wasser- entstehe oft Stickstoffmangel, der das Wachstum ausbremst. Leguminosen sind jedoch von Haus aus stickstoffreich. "Luzerne ist zudem reich an Calcium, Magnesium und Proteinen", sagt Prof. Dr. Ingrid Vervuert. Die Expertin für Tierernährung der Universität Leipzig hält die trockentolerante Futterpflanze für eine gute Ergänzung zum klassischen Wiesenheu.

Auswahl der Pflanzen entscheidet die Ernte

Daneben punkten Leguminosen auch bei der Biodiversität, weil ihre Blüten Nahrungsquelle für Insekten sind. Also alles auf Leguminosen setzen? Nein, denn sie sind meist nicht resilient – können sich also nach Trockenphasen nicht schnell regenerieren und wieder mit dem Wachstum beginnen. Hier seien Nicht-Leguminosen wie Gräser von Vorteil, so Graslandforscher Komainda: Weil sie während der Trockenphase nicht wachsen, keine Biomasse bilden, nehmen sie auch keine Nährstoffe auf. Das holen sie jedoch nach, sobald Niederschlag fällt, und überholen dann beim Wuchs Leguminosen.

Trockentolerante und -resistente Arten und Sorten zu mischen, ist daher ein Weg, um Grünland in Dürrezeiten möglichst ertragreich zu halten. Doch: "Bei der sogenannten Mischungsvielfalt kommt es nicht darauf an, möglichst viele Arten anzupflanzen, sondern Mischungen gezielt nach Merkmalen zusammenzustellen, um die Nischenkomplementarität auszunutzen", erklärt Dr. Komainda. Ganz konkret: Nicht drei Pflanzenarten mit tiefen Wurzeln, sondern besser eine flach-, eine mittel- und eine tiefwurzelnde Art kombinieren – zumindest, wenn das der Boden hergibt. "Tiefe Wurzeln kommen auf flachen Standorten mit 30 Zentimeter Bodenauflage nicht zum Tragen, das wäre verschenkt", so der Forscher.

Auf sauren Sandböden fühlten sich Luzerne nicht wohl, dafür möglicherweise Zichorie. Leguminosen wachsen auf basischen Böden, tiefwurzelnde Kräuter auch auf eher sauren Böden. "Bei den einzelnen Bundesländern kann man regionale Pflanz-Empfehlungen erfragen, an denen man sich orientieren kann. Künftig sollten wir unsere Ansaat noch mehr auf die vorhandenen Böden anpassen."

Aber auch auf die gewünschte Nutzung: "Als explizite Weidegräser würde ich Wiesenrispe und Deutsches Weidelgras empfehlen, die halten Verbiss aus", sagt Dr. Komainda. Für Heu-Gewinnung rät er zu Glatthafer, Knaulgras, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras und Rohrschwingel; vor allem Letzterer sei in Trockenphasen ertragsstabiler als so manch andere Pflanzenart.

Rotationsweiden schonen den Bewuchs

Allerdings, sagt der Graslandforscher, beziehen sich diese Empfehlungen in erster Linie auf Grünland für Nutztiere wie Rinder oder Schafe. Und Wiesenschwingel und Weidelgras sind zuckerreiches Hochleistungsfutter. Also nichts für die Heu-Gewinnung? Doch, findet Prof. Dr. Ingrid Vervuert: "Energiereiches Heu sollte man bei Tieren mit hohem Energiebedarf wie Sportpferden, Zuchtstuten oder alten Tieren einsetzen. Bei leichtfuttrigen Pferden kann man es mit Stroh ausdünnen. Wichtiger finde ich aber, dass der Heu-Ertrag möglichst hoch ist."

Eine Pflanzen-Auswahl, die perfekt auf Boden und Standort angepasst ist, ist nur ein Baustein, wie die Futterquellen für unsere Pferde besser genutzt werden. Ein anderer ist das zielgerichtetere Management dieser Flächen, betont Dr. Claudia Hunecke. Die Pferdewirtin und Agrarökonomin arbeitet am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung in einer internationalen Arbeitsgruppe für bessere Ernährungssysteme. Dafür müssen auch Anbauflächen ideal gemanagt werden, und hier gebe es noch Potenzial, sagt sie: bei Bewässerung, Düngung, bodenschonender Bearbeitung – und Nutzung.

Rotationsverfahren können den Bewuchs erhalten: In Sachsen-Anhalt, erzählt sie, wurde ein Herden-Haltungssystem aus dem Mittleren Osten und Nordafrika ausprobiert. Dabei waren die Weideflächen kleiner, wurden aber täglich gewechselt. Das Ergebnis: "Die Parzellen haben sich besser erholt, was wiederum positiven Einfluss auf die Begrünung hatte."

Die Weizenernte fiel 2022 geringer aus

Neben Gras und Heu als Grundnahrungsmittel brauchen unsere Pferde auch Getreide – als Futterstroh, Einstreu, Kraftfutter. Wie ist es darum bestellt?

Die Antwort hängt von der Getreidesorte ab. Fangen wir bei Weizen an: In Deutschland wurden 2021 rund 22 Millionen Tonnen angebaut; von Mangel also keine Spur. Auch profitiert Weizen ein Stück weit vom erhöhten CO₂-Gehalt in der Luft, weil die Photosynthese-Fähigkeit daran gekoppelt ist (CO₂-Düngeeffekt). Nun kommt das Aber: Weizen kommt zwar im Vergleich mit anderen Getreidesorten mit relativ wenig Wasser aus, leidet jedoch unter Trockenperioden und Hitze. Die heißen Tage im Juni haben laut Deutschem Bauernverband dem Weizen sowohl in Quantität als auch Qualität zugesetzt, die Ernte fällt geringer aus als erwartet.

Das könnte in Zukunft häufiger passieren: Einer Studie der Universität Brünn zufolge könnten bis zu 60 Prozent der weltweiten Weizen-Anbaufläche bis 2100 von Dürren betroffen sein, ohne Begrenzung des Klimawandels. Doch selbst dann wird sich das Ausmaß der Dürren im Vergleich zu heute verdoppeln.

Schädlinge und Hitze setzen Getreide zu

Auch Mais leidet unter Hitze und Trockenheit; die Pflanze bildet dann weniger Körner. Laut einer Studie um Jonas Jägermeyr (Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) wird die Produktion in den nächsten Jahren deutlich abnehmen; für 2022 wurde die Ernteprognose in der EU bereits um 7,8 Prozent gesenkt. Der Klimawandel macht dem Korn auch anderweitig zu schaffen: Der Maiszünsler war ursprünglich in wärmeren Ländern beheimatet, fühlt sich mittlerweile auch in Deutschland wohl – und ist nun der bedeutendste Mais-Schädling.

Bleibt noch der Hafer, der insbesondere unter Dürre und Hitze leidet. Hafer benötigt einerseits feucht-kühle Standorte, andererseits während der Wachstumsphase ausreichend Regenfälle oder Wasservorräte im Boden.

Möglicherweise sieht das beim Hafer der Zukunft anders aus. Einem Team um Dr. Nadia Kamal (Environmental Health Center, Helmholtz Munich) gelang es kürzlich, das Genom des Hafers zu entschlüsseln (das übrigens weitaus komplexer ist als das menschliche). Die Hoffnung der Wissenschaftler: Die Eigenschaften unterschiedlicher Hafersorten künftig so kombinieren zu können, dass das Korn ertragreicher, trockenheitsresistenter, widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen ist. Auch wenn dies und weitere Forschungsarbeit Hoffnung verheißt: Besser als die Folgen des Klimawandels abzumildern, ist es, den Wandel selbst abzumildern.

Ressource Heu besser nutzen

Der Klimawandel verknappt das Raufutter, warnt Prof. Dr. Ingrid Vervuert (Uni Leipzig). Dabei ließe sich das vorhandene Heu besser managen. Wie, erklärt sie anhand dieser fünf Futter-Spar-Tipps:

1. Weniger Ernte-Verluste: Bei der Bodentrocknung entstehen Bröckelverluste. Die ließen sich durch eine Unterdachtrocknung mit Warmluft verringern (idealerweise durch Abwärme aus Biogasanlagen gewonnen).

2. Besser lagern: Nässe, Nager und Insekten schaden eingelagertem Raufutter und können dazu führen, dass sich schädliche Mikroorganismen bilden. Wer Futter sauber und trocken lagert, vermeidet das.

3. Futter nicht verschwenden: Fressgitter, fahrbare Futtertische für die Stallgasse oder Heunetze über Raufen verhindern, dass Futter zertreten und verschmutzt wird.

4. Passgenauer Füttern: Leichtfuttrige Tiere fressen sich bei Heu ad libitum Übergewicht an. So eine Futterverschwendungwird durch bedarfsgerechte Rationen (auch durch Heu-Stroh-Gemisch, siehe Punkt 5) vermieden.

5. Alternative Einstreu: Stroh kann 30 bis 40 Prozent des Raufutters ausmachen. Liegeflächen sollten alternativ eingestreut werden; etwa mit Rapsstroh, Späne oder Miscanthus.

Es wird wärmer – und häufig auch trockener

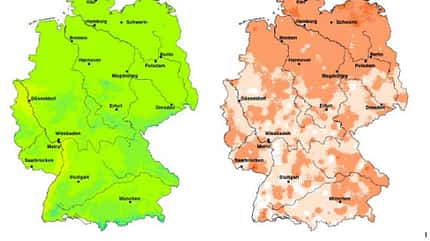

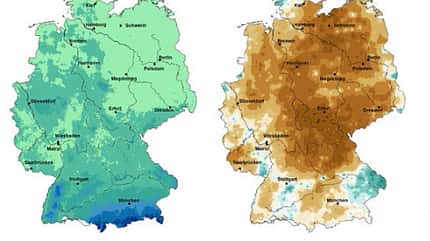

Die Karten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, wie sich der Klimawandel auswirkt.

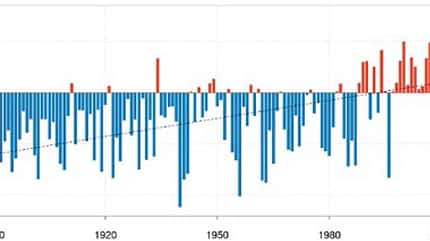

Die Lufttemperatur nimmt zu:

Seit 1881 ist das Jahresmittel der Lufttemperatur um 1,6°C angestiegen; das ist mehr als im weltweiten Durchschnitt (hier war es 1,0°C), weil hierfür auch die Meere miteinbezogen werden, die sich weniger schnell erwärmen als Landregionen.

Wie schnell die Temperatur ansteigt, hat sich zudem in den vergangenen 50 Jahren deutlich beschleunigt, kein Wunder, dass die fünf wärmsten Tage seit 1881 alle nach 2000 auftraten. Im Vergleich zu den 1950er-Jahren treten markante Hitzeperioden häufiger und intensiver auf, es gibt mehr "heiße Tage" (Temperatur mind. 30°C, verdreifacht auf durchschnittlich 9 pro Jahr). Der Juli 2022 war 2,3 °C wärmer als im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990.

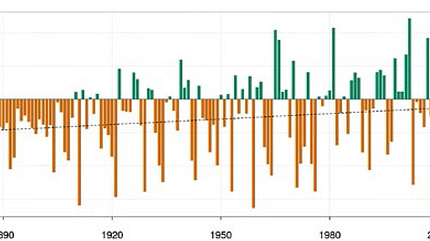

Häufigere Dürreperioden:

Der Einfluss des Klimawandels auf den Niederschlag lässt sich nicht ganz so leicht zusammenfassen. Dazu sind die Unterschiede im Hinblick auf die Jahreszeit, aber vor allem auf die Regionen Deutschlands zu unterschiedlich; besonders trocken sind etwa Teile von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen oder Thüringen.

In Gesamtdeutschland sind die mittleren Regenmengen im Sommer weitgehend gleich geblieben, doch die Zahl aufeinanderfolgender Trockentage in der warmen Jahreszeit nahm zu – die Folge: Trockenphasen treten häufiger auf. Aktuell waren Juni (wie auch März und Mai) sowie Juli 2022 im Vergleich zu den Normalwerten in vielen Regionen Deutschlands deutlich trockener.

Pferde-Haltung: Klimasünder oder Klimaretter?

Welchen Einfluss unterschiedliche Aspekte unserer Pferde-Haltung auf den Klimawandel haben.

Weiden und Wiesen: Rund 16,6 Millionen Hektar Fläche wurden 2021 in Deutschland landwirtschaftlich genutzt. Davon entfielen 28,5 Prozent (4,7 Millionen Hektar) auf Dauergrünland, also Wiesen und Weiden, die seit mindestens fünf Jahren nicht als Ackerland genutzt werden. Die Flächen sind im Kampf gegen den Klimawandel besonders wichtig: Böden speichern nach den Ozeanen die zweitgrößte Menge an Kohlenstoff; allein in unseren landwirtschaftlichen Böden sind es mehr als zwei Milliarden Tonnen.

Weil Weiden ganzjährig bewachsen sind, trocknet der Boden nicht so schnell aus und ist besser gegen Erosion durch Wind und Wasser geschützt. Zudem ist der Humusgehalt höher; die Böden können Wasser besser speichern, auch bei heftigen Regenfällen. Wiesen und Weiden haben daneben eine wichtige Rolle in punkto Biodiversität inne: Mehr als die Hälfte aller hier heimischen Tier- und Pflanzenarten lebt "im Grünen", darunter etwa 40 Prozent aller gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen.

Kein Wunder, dass der Erhalt von Dauergrünland (und damit von Pferde-Weiden und Heu-Wiesen) ein maßgeblicher Punkt im Kampf gegen den Klimawandel ist. Die EU-Agrarreform von 2013 setzt für Direktzahlungen voraus, dass Dauergrünland erhalten bleibt; allerdings betrifft dies nur Landwirte, die die Agrarförderung beantragen. Einige Bundesländer haben jedoch landesrechtliche Regeln erlassen, wonach Betriebe Dauergrünland nicht in Ackerfläche umwandeln können.

Tipp: Wer Weiden und Heu-Wiesen optimal pflegt, leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz – und zugleich profitieren die Pferde von gutem Futter.

Mist: Rund 54,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente stammten 2021 aus der Landwirtschaft; das sind rund 7 Prozent der jährlichen Emissionen in Deutschland. Einen Großteil der landwirtschaftlichen Emissionen (56,4 Prozent) stellt das extrem klimaschädliche Methan. Es entsteht bei Verdauungsprozessen in der Tierhaltung, bei der Lagerung von Mist und dessen Ausbringen auf die Felder. Verursacher sind in erster Linie Rinder und Schweine; andere Tiergruppen wie Pferde seien dagegen vernachlässigbar, so das Umweltbundesamt.

Tipp: Die Emissionen, die auf Pferde-Haltung zurückgehen, lassen sich vermindern – etwa indem Landwirte, die mit Mist und Gülle düngen, dies möglichst schnell in den Boden einarbeiten. So entsteht weniger Lachgas, das ebenfalls zum Klimawandel beiträgt. In Biogas-Anlagen werden aus Mist und dessen Gasen umweltfreundlicher Strom und Wärme.

Wasser: Zwischen 20 und 30 Liter trinkt ein Pferd pro Tag. Nur im Erhaltungsbedarf kann man für ein Großpferd hier mit rund 9 000 Litern im Jahr rechnen. Die Zahl wächst, wenn das Pferd durch Arbeit oder heiße Tage mehr Wasser braucht (bis zu 60, 70 Liter pro Tag) – und wenn man dazu rechnet, wozu im Stall-Alltag noch Wasser verwendet wird: Pferde abspritzen, Futterschüsseln auswaschen, Heu wässern, Reitböden sprengen...

Tipp: Nicht für jede Arbeit Trinkwasser verwenden; fürs Abduschen oder das Wässern der Reitböden kann auch Regenwasser verwendet werden, das in Zisternen gesammelt wird. Und wie beim Garten gilt: Böden nicht in praller Hitze sprengen, sondern in den kühleren Morgen- oder Abendstunden.

CO₂-Abdruck: Rund 3,1 Tonnen CO₂-Äquivalente (Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas...) entstehen jährlich pro Pferd – das ergab 2019 eine Berechnung von ESU Services, einer Schweizer Firma, die Ökobilanzen erstellt. Der größte Teil der Treibhausgase entsteht durchs tägliche Futter, gefolgt von Autofahrten in den Stall sowie dem Stallgebäude und dessen CO₂-Bilanz (durch Strom, Wasser, Einstreu). Das größte Einsparpotenzial sieht die Studie im Wechsel von Stroh- zu Späne-Einstreu – und in weniger Autofahrten zum Reitstall. Kleines Rechenbeispiel: Bei 10 Kilometern und einem durchschnittlichen Diesel-Verbrauch von 6 Litern/100 km entstehen 0,003 Tonnen CO₂ pro Tag. Wer die Strecke täglich fährt, produziert im Jahr eine knappe Tonne CO₂.

Tipp: Die großen Dachflächen von Reithallen und Stallungen sind optimal für Solar- oder Photovoltaikpanels geeignet. Mit der daraus gewonnenen Energie lässt sich beispielsweise das Wasser im Stall beheizen, der eigene Strom für Beleuchtung und Solarium gewinnen – oder die grüne Energie wird ins Netz eingespeist.

"Ernährung ist ein großer Klima-Hebel"

Dr. Claudia Hunecke arbeitet am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

CAVALLO: Kann ich als Einzelne etwas gegen den Klimawandel tun?

Hunecke: Auf jeden Fall, ich kann und sollte! Wenn ich meinen persönlichen CO₂-Ausstoß um eine halbe Tonne, eine ganze oder mehrere verringere, klingt das vielleicht nicht nach viel. Aber jede Tonne CO₂, die ich vermeide, hilft im Kampf gegen den Klimawandel.

CAVALLO: Wie schaffe ich das denn?

Hunecke: Der größte Hebel ist unsere Ernährung. Heißt: mehr Gemüse und Obst einkaufen, aber auch auf die Anbauweise achten. Die kostet oft viel Energie und Wasser. Tierische Lebensmittel reduzieren. Die Fleischproduktion verursacht rund 43 Prozent der weltweiten Emissionen, die auf Ernährung zurückzuführen sind. Rinder produzieren zudem das klimaschädliche Gas Methan. Wer sich pflanzlich(er) ernährt und weniger Essen wegwirft, leistet einen großen Beitrag für den Klimaschutz.

CAVALLO: ... und bremst die globale Erwärmung. Welchen Unterschied machen hier Zehntelgrade?

Hunecke: Jedes Zehntelgrad verbessert unsere Lebensbedingungen. Es gibt für Deutschland Prognosen, wonach die Temperatur bis 2100 um 4 °C ansteigen könnte. In diesem Fall müssten wir uns die Frage stellen, ob wir hier noch genug für uns zu essen anbauen können.

Wie der Klimawandel auf die Gesundheit wirkt

Hitzeperioden haben Nachteile für das Wohlbefinden unsere Pferde – und das direkt wie indirekt.

Was Hitze mit Pferden macht: Bei hochsommerlichen Temperaturen und schwüler Wetterlage fühlen sich vermutlich die meisten Reiter nicht mehr wohl – für unsere Pferde kann eine solche Wetterlage jedoch lebensbedrohlich werden, betonte Prof. Michael Lindinger (University of Guelph, Kanada). Ist es heiß und feucht und das Pferd wird moderat geritten, dauert es laut Prof. Lindinger nur 17 Minuten, bis die Körpertemperatur des Pferds auf ein gefährliches Niveau steige – drei- bis zehnmal schneller, als das beim Reiter der Fall wäre.

Solche Bedingungen könnten dazu führen, dass die Körpertemperatur des Tiers von normalen 37 auf dann 41 °C steige; in den beanspruchten Muskeln könnten sogar 43 °C erreicht werden. Bei diesen Bedingungen würden die Proteine in der Muskulatur jedoch denaturieren, also förmlich kochen – mit fatalen Folgen wie Koliken oder Nierenversagen.

Warum Pferde so viel empfindlicher als wir auf Hitze reagieren, liegt vor allem an zwei Aspekten: Muskelmasse und Schweiß. Das Mehr an Muskeln sorgt auch für ein Mehr an Wärme, die entsteht, wenn Muskeln arbeiten. Die Wärme versucht das Pferd wiederum durch Schweiß zu kühlen. Zwar kann der Vierbeiner bei schwülheißem Wetter bis zu 30 Liter Schweiß pro Stunde produzieren, doch nur maximal 30 Prozent davon kühlen das Tier effektiv – der Rest geht ungenutzt verloren. Und mit ihm Wasser und vor allem Elektrolyte; diese Salze sind im pferdischen Schweiß viermal konzentrierter als bei uns Reitern. Ein dehydriertes Pferd braucht daher nicht nur Wasser, sondern auch eine Elektrolytlösung, um den Salzverlust auszugleichen – und bei schwülen, heißen Wetterbedingungen auch Trainingspausen.

Würmer profitieren vom Klimawandel: Kleine Strongyliden mögen’s heiß – das fand kürzlich ein Team um Forscherin Dr. Aurélie Merlin (ANSES Laboratory for Animal Health, Physiopathology and Epidemiology of Equine Diseases Unit, Goustranville / Frankreich) heraus (siehe auch CAVALLO 07/2022). Die Würmer entwickeln sich in drei Larvenstadien (L1, L2 und L3); infektiös fürs Pferd sind sie nur im dritten Stadium (L3). Das erreichen sie umso schneller, je wärmer es ist: Bei 30°C brauchten die Larven nur vier Tage, um sich von L2- zu L3-Larven zu entwickeln, bei nur 10°C waren es hingegen 22 Tage. Vom Klimawandel, der damit einhergehenden Erwärmung und sommerlichen Hitzeperioden profitieren diese Parasiten also.

Dieser Hitze-Entwicklungsschub wirkt sich zudem auf Resistenzen aus, die Parasiten gegenüber Wurmkuren entwickeln können. Welchen Einfluss der Klimawandel hierauf hat, simulierten kürzlich Forscher um Christian W. Sauermann (AgResearch, Animal Nutrition and Health Unit, Hamilton, Neuseeland) für unterschiedliche Orte in Neuseeland. Ihr Ausblick für die nächsten Jahrzehnte: Der Klimawandel führt zu einer längeren Periode, in der sich Parasiten vermehren und entwickeln können. Das habe zur Folge, dass nicht nur die Zahl der Parasiten wachse, sondern auch der Anteil derer, die resistent gegenüber Wurmkuren sind. Der Klimawandel werde daher die Möglichkeiten verringern, Parasiten durch Wurmkuren zu kontrollieren, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Stechmücken breiten sich weiter aus: Seit ein paar Jahren sind Asiatische Tigermücke und Japanische Buschmücke bei uns anzutreffen (siehe CAVALLO 07/2022). Sie können das West-Nil-Virus im Gepäck haben; die Infektionskrankheit trat erstmals 2018 in Deutschland auf. Doch auch andere Insekten könnten sich, bedingt durch den Klimawandel, bei uns ausbreiten: Bereits seit einigen Jahren beobachten Forscher etwa in Österreich und der Schweiz, wie häufig Gnitzen der Gattung Culicoides imicola auftreten. Sie können bei Wiederkäuern die Blauzungenkrankheit übertragen – aber auch die Afrikanische Pferdepest. Auf der iberischen Halbinsel führte das zuletzt 1990 zu größeren Ausbrüchen. Breitet sich jedoch die Mückenart aus, könnte sich auch die Krankheit verbreiten.

Kommentar

Als ich für diesen Artikel recherchierte, schwitzte ich tagsüber bei 35 °C und mehr, ging morgens um 6 Uhr in den Stall, wenn die Temperaturen noch erträglich waren. Klimawandel? Längst Realität – und doch noch nicht bei jedem angekommen, wie mir manchmal scheint.

Dabei zeigte mir das Gespräch mit Claudia Hunecke klar, wie viel ich als Einzelne in der Hand habe; über meinen Konsum, meine Mobilität, meine Ernährung. Das macht gleichzeitig Hoffnung: Wir müssen nicht auf politische Entscheidungen warten, wir können selbst was tun. Jetzt. Alle! Für die Pferde und für uns selbst. Barbara Böke, CAVALLO-Redakteurin