Sie grummeln, schreien, stampfen nach wie vor. Eine Kastration macht ältere Hengste nicht unbedingt träge und fromm; auch das Interesse am anderen Geschlecht verschwindet nicht automatisch mit dem Entfernen der Hoden. Aber als Wallach lebt es sich oft zufriedener.

CAVALLO erklärt, was es mit der späten Kastration auf sich hat.

Mehr Artikel über Pferde-Medizin

Wie die späte Kastration aufs Verhalten wirkt

Dafür gibt es keinen triftigen Grund, finden Fachleute wie Professor Christine Aurich, Andrologin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Die Operationsrisiken sind mit der richtigen Technik kalkulierbar, die meisten gelegten Alt-Hengste verkraften die Hormonumstellung gefahrlos. Die Vorteile der späten Kastration liegen dagegen klar auf der Hand: Raus aus der Isolation ist eins der gewichtigsten Argumente. „Wer kastriert wurde, kann endlich mit anderen Pferden zusammen auf die Koppel“, sagt Tierarzt Dr. Ulrich Gerweck, Chef der Pferdeklinik Salzhofen/Baden-Württemberg.

Denn das ist auch bei braven Hengsten sehr oft nicht problemlos möglich. Sie zeugen Fohlen, wenn eine rossige Stute ihren Weg kreuzt. Und selbst Wallache eignen sich nicht immer als Gefährten, denn gerade ältere Hengste sehen sie oft als Konkurrenten. Die werden attackiert, wie es zum Beispiel Martina Stichlmair aus dem badischen Tiefenbronn erlebte.

„Als mein Araberhengst Aram jünger war, vertrug er sich prima mit einem Wallach auf der Weide“, berichtet sie. „Doch quasi von einem Tag auf den anderen griff er ihn an.“ Arams Leben als Einzel-Koppelgänger wandelte sich erst mit 16 Jahren, als der einstige Deck- und Reithengst zum Reitwallach wurde.

So funktioniert die späte Kastration

„Eine feste Altersgrenze gibt es nicht“, sagen Veterinäre wie Dr. Gerweck oder Professor Christine Aurich. Die ältesten Hengste, die ihnen unters Messer kamen, gingen immerhin stramm auf die 20 zu. „Sie müssen natürlich körperlich fit sein, dürfen keine Herz-Kreislaufprobleme haben“, betont Professor Aurich.

Dass die Kastration beim älteren Hengst riskanter ist als beim Ein- oder Zweijährigen, darüber sind sich Fachleute freilich einig. „Das Risiko eines Darmvorfalls ist höher, da der Leistenbereich größer ist“, sagt Professor Aurich. „Das kommt daher, dass die Samenstränge stärker bindegewebig durchsetzt sind. Bei älteren Hengsten sind sie daumen-, bei jüngeren fingerdick. Auch der Hodenhebermuskel ist ausgeprägter.“

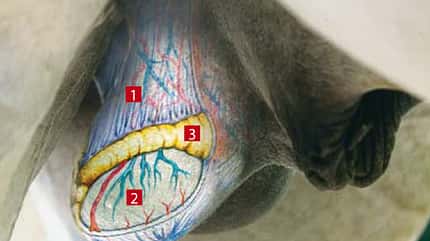

Damit der Darm nicht aus der Bauchhöhle rutscht, sollten sie nur mit bedeckter Kastration gelegt werden. Bei dieser OP-Methode wird der Scheidenhautfortsatz (Tunica vaginalis, s. Foto oben), eine Aussackung der Bauchhöhle, die den Samenstrang umhüllt, nicht durchtrennt.

Der Samenstrang wird vielmehr innerhalb der Tunica gequetscht und abgebunden (legiert). „Der abgebundene Samenstrang fungiert quasi als Stopfen, um die Bauchhöhle abzudichten“, erklärt Dr. Jacek Gawda, Leiter der Tierklinik Aggertal in Lohmar bei Bonn.

„Die Operation selbst ist unproblematisch und binnen 30 Minuten mit kurzer Vollnarkose erledigt. In der Regel können die Pferde nach zwei Tagen wieder entlassen werden“, sagt Kollege Dr. Gerweck, in dessen Klinik jährlich etwa 70 bis 100 Hengste gelegt werden. Die meisten verkraften die Hormonumstellung nach der OP gut. „Möglich sind Stoffwechselprobleme, da der Stoffwechsel hormonell beeinflusst wird. Das ist aber nicht lebensgefährlich“, so Dr. Gawda.

Es gibt freilich Tierärzte, die schlechte Erfahrungen mit der Kastration alter Hengste machten und entsprechend skeptisch urteilen. „Je älter der Hengst, desto problematischer die Hormonumstellung. Das kann soweit gehen, dass er den Lebenswillen verliert und stirbt“, sagt Dr. Christian Bingold von der Pferdeklinik Großostheim in Bayern.

Wie häufig das vorkommt, erfasst keine Statistik. Bingold erlebte zwei solcher Fälle. „Ein 15jähriger Hengst starb einige Wochen nach der Kastration. Einen anderen, den die Besitzer in die Klinik brachten, konnten wir durch Hormongaben retten.“ Seither kastriert er keine Hengste mehr, die älter als acht bis zehn Jahre sind.

Älteren Hengsten nach der Operation deshalb vorbeugend männliche Hormone zu geben, hält Professor Christine Aurich weder für nötig noch für sinnvoll: „Dann bräuchte ich sie doch gar nicht erst zu kastrieren.“

Wenn sich das Verhalten trotzdem nicht ändert

Denn dabei spielen neben biochemischen Botenstoffen auch Lebenserfahrungen eine Rolle. „Meist ändert sich das Verhalten ganz entschieden, aber nicht unbedingt komplett. Denn das Sexualverhalten ist auch erlernt“, sagt die Professorin und Züchterin, die einen ihrer eigenen Hengste achtjährig kastrieren ließ: „Er war sehr heftig geworden.“

„Aggressionsverhalten ist ans Sexualhormon Testosteron gekoppelt, das eine Halbwertzeit von etwa drei Monaten hat“, weiß Dr. Axel Sieger, Leiter des Pferdesanatoriums Königsbach/Baden-Württemberg. Danach ist die Hormonwirkung so gut wie passé.

Der spätgelegte Aram, der die OP gut überstand, wurde so zahm, dass er seit fast drei Jahren mit einer Stute im Offenstall schmusen darf. Wallache kann er nach wie vor nicht ausstehen.