Wie sieht eine Kardätsche aus?

Rosshaar und Schweineborsten haben beide eine Fahne: Sie riecht aber nicht nach Schnaps und flattert auch nicht im Wind, sondern bindet Staub aus dem Pferdefell. Diese Fahne – auch Reinigungsfahne genannt – kommt zustande, weil Schweineborsten und Rosshaar an ihrer Spitze von Natur aus V-förmig gespalten sind.

"Durch diese Form binden sie den Staub aus dem Fell besonders gut", erklärt Hansgeorg Koch, 56, Bürstenhersteller aus dem vogtländischen Steinberg im Erzgebirge. "Streifen Sie nun die Kardätsche am Striegel ab, säubern Sie auf diese Weise das V." Um jenen Effekt der Borsten und Haare zu nutzen, dürfen sie bei der Verarbeitung zu Bürsten – auch Kardätschen genannt – auf keinen Fall zu kurz geschnitten werden. "Sonst schneidet man das wichtige V weg, und der Reinigungseffekt der Kardätsche ist verloren", warnt Koch. Darauf müssen Hersteller auch beim balligen Schnitt achten. Bei dieser Technik bleiben die Haare oder Borsten zur Mitte hin länger, was eine optimale Auflage auf dem Fell garantiert.

Kommen Kardätschen aus China, werden diese Qualitätsmerkmale – der richtige Schnitt der Borsten und der Erhalt der reinigenden Fahne – oft vernachlässigt: Dort schneidet man die Borsten gerade und verarbeitet sie. Ob sie tatsächlich säubern, scheint egal zu sein. Für eine effektive Kardätsche sollten die Borsten-Enden daher stets die Fahne besitzen.

Was zeichnet eine gute Kardätsche aus?

Ein guter Hersteller erklärt daher seinen Kunden ausführlich, woran sie eine gute Kardätsche erkennen. Dazu gehört auch die Handschlaufe, die alle diese Bürsten gemeinsam haben.

Mal ist sie aus Leder, mal aus Nylon, manchmal aber auch aus elastischem Gummi, mit Klettverschluss oder sogar aus Filz. Wer es ganz exklusiv liebt, kann auch Kardätschen mit Gurten aus Elchleder oder in Kroko-Optik kaufen. Oder seinen Namen ins Leder prägen lassen. Selbst Swarovski-Steine blitzen mittlerweile an der Handschlaufe.

Entscheidender als deren Verzierung ist jedoch die Form: Gut ist, wenn sie aus echtem Leder und konkav geschnitten ist. Dadurch dellt sie sich nicht so leicht ein und liegt geschmeidig über dem Handrücken. Zudem ist eine Schlaufe aus Leder wesentlich robuster und hält so länger als eine aus Plastik. Zusätzlich gibt es Kardätschen mit Fingerfixierung: Bei ihnen sollen zwei Plastikplättchen auf der Oberseite der Hand besseren Halt bieten. Bei guten Kardätschen ist die Handschlaufe außerdem an den Bürstenrücken genagelt. Dies bietet gegenüber einem angeklebten Riemen den Vorteil, dass sich der Gurt leicht kürzen lässt, wenn er für die Hand zu lang ist oder sich im Laufe eines Bürstenlebens dehnt: einfach per Schraubenzieher die Zwecken heraushebeln, den Gurt kürzen und die Zwecken wieder hineindrücken.

Gute Kardätschen erkennen Sie auch an einer hochwertigen Lackierung sowie an ihrem Rücken, der entweder aus Holz, Kunststoff oder Leder ist. "Wir benutzen nur Buche, ein besonders hartes Holz. Das macht den Bürstenrücken strapazierfähig", sagt Koch. Andere Hersteller verarbeiten neben Buche auch Birnbaum, ein optisch schönes Holz mit Maserung. Kardätschen mit Lederrücken wirken zwar edel, doch schwitzt man im Sommer stark auf dieser Oberfläche. Die Folge: Solche Bürsten liegen nicht mehr gut in der Hand.

Holzrücken halten Bakterien fern

Damit sich das Holz bei Nässe nicht verzieht, sollte der Bürstenrücken bei der Herstellung außerdem mit heißem Wasserdampf behandelt werden. Hansgeorg Koch ist vom hölzernen Rücken überzeugt, auch wenn er zusätzlich einige Kardätschen mit Kunststoffrücken anbietet.

"Viele sind der Meinung, Kunststoff sei hygienischer. Das stimmt aber nicht", sagt er. Das klingt überraschend, spiegelt aber nur den neuesten Stand der Forschung: Selbst bei Küchenbrettern ist man mittlerweile von den hygienischen Eigenschaften des Holzes überzeugt. Das belegt eine Studie aus den USA, die Holz- und Kunststoffbrettchen auf die Besiedelung mit Bakterien hin untersuchte. Auf Holz waren wesentlich weniger Bakterien zu finden als auf Kunststoff. Grund sind physikalische und chemische Eigenschaften von Holz. Eine gute, sauber gearbeitete Kardätsche mit Holzrücken hält bis zu zehn Jahre und entwickelt sich so zum liebgewonnenen Putzfreund.

Da verwundert es, dass für den Bürstenhersteller Koch eine Kardätsche, so schön sie auch gearbeitet sein mag, eine Wegwerfware ist. "Ihre Zahnbürste wechseln Sie doch auch öfters, oder?" fragt er dann gerne rhetorisch und grinst.

Im Schnitt, so Hansgeorg Koch, sollte man eine Kardätsche alle sechs Monate wechseln. Dafür hat er eine einfache Erklärung: "Durch den Talg aus der Haut verklebt die Reinigungsfahne, und die Bürste reinigt nicht mehr so effektiv wie zu Beginn. Zwar können Sie die Kardätsche waschen, aber die Abstände, in denen Sie das tun müssen, werden mit der Zeit immer kürzer."

Mit Wasser zu pflegen, reicht es in der Regel, die Bürste gut am Striegel auszustreifen und anschließend ordentlich auszuschütteln. Waschen Sie Ihre Kardätsche dennoch – zum Beispiel, wenn das Pferd gerade unter Hautpilz leidet –, legen Sie die Bürste auf keinen Fall zum Trocknen auf die Heizung. Das schadet den Borsten und dem Holzrücken; beide werden durch die Hitze brüchig. Am besten stellen Sie frisch gewaschene Kardätschen auf ihren Borsten an einen trockenen Ort, sodass das Wasser aus den Löchern fließt. Wenn Sie möchten, können Sie dem Wasser einen Schuss Neutralseife hinzufügen. Das entfernt nicht nur Dreck, sondern auch Keime. Auf Nummer extrasicher gehen Sie mit Sagrotan im Wasser.

Aus welchem Material sind Kardätschen?

Damit es leichter fällt, die Kardätschen öfter mal zu wechseln, produziert Hansgeorg Koch sie sehr günstig. Auf die Idee kam er durch seine eigenen Pferde.

"Mich störte vor allem, dass so viele Produkte aus China kommen und sehr teuer sind. Deshalb habe ich die Serie ‚Gloria‘ entwickelt, benannt nach meiner Lipizzaner-Stute", erzählt er. Diese Wechsel-Mentalität ist nicht jedermanns Sache: Viele putzen ihr Pferd seit 20 oder 30 Jahren mit der gleichen Kardätsche, ohne dass sie das Reinigungsutensil je im Stich ließ. Das funktioniert, weil Rosshaar und Schweineborsten – die gängigen Materialien für Bürsten – sehr robust sind. Reines Rosshaar ist dabei wesentlich weicher als Schweineborsten.

Das klärt schnell, welches Material sich für welchen Zweck eignet: Reines Rosshaar bringt Glanz ins Pferdefell, ist also für den Feinputz zuständig. Die härteren Schweineborsten holen den Dreck aus der Tiefe. In manchen Kardätschen sind sogar Wildschweinborsten verarbeitet. Sie sollen extra rückfettend und besonders robust sein. Dass Kardätschen für den Kopf besonders weich sein müssen, ist nicht erwiesen. "Vor allem Bürsten aus Ziegenhaar bringen außer einem guten Gefühl in der Hand nichts. Das sind reine Schmusebürsten für den Menschen, ohne jeden Reinigungseffekt", sagt Hansgeorg Koch. Das freilich ist strittig: So sind beispielsweise manche Handfeger extra aus der Wolle von Kaschmirziegen gefertigt. Ihr Haar ist extrem fetthaltig – weshalb Staub besonders gut an ihnen haftet.

Eindeutiger sind dagegen die Meinungen über Borsten aus Kunststoff: Sie halten nicht so lange, da sie leichter brechen. Trotzdem gibt es auch Bürsten aus Polypropylen oder Polyvinylchlorid. Sie kosten die Hersteller im Einkauf wesentlich weniger als Naturborsten und vertragen Wasser besser.

Hansgeorg Koch nennt einen weiteren Nachteil: "Künstlichen Borsten fehlt in der Regel die Reinigungsfahne. Dadurch lösen sie den Dreck, befreien das Haar davon, nehmen ihn aber nicht auf." Borsten aus Kunststoff sind zudem sehr hart und schärfer als Schweineborsten oder Rosshaar.

Kunststoff-Borsten sind robust

Dreckkrusten haben damit zwar keine Chance, die Pferdehaut wird aber sehr strapaziert, da die Borsten bis auf die Haut gehen. Diese Eigenschaft macht Kunstborsten dafür umso tauglicher für Wurzelbürsten, mit denen die Hufe gereinigt, geschrubbt und gewaschen werden.

Gegen Kunstborsten an der Kardätsche spricht neben ihrer höheren Bruchanfälligkeit auch die von Koch monierte geringere Tiefenreinigungswirkung.

Reine Borsten und Rosshaar sind innen hohl und außen nie so glatt wie Kunstborsten. Auch deshalb nehmen sie den Dreck besser auf. Selbst Naturfasern binden wegen ihrer natürlichen Struktur mehr Schmutz als Kunstborsten. Zu solchen Naturfasern gehören Pflanzenfaser-Mixe wie beispielsweise Union. Das ist eine Mischung aus Fibre (Agavenfaser) und Bassine (Blattfaser der Sagopalme), die in manchen Wasch-, Hufbürsten oder Wurzelkardätschen verarbeitet wird.

Von einer Mischung aus Synthetik und reinen Borsten hält Koch nichts. "Solche Bürsten sind zwar preiswerter, aber da Kunstborsten die Reinigungsfahne nicht besitzen, ist der Reinigungseffekt immer geringer als bei einer Kardätsche aus reinen Naturfasern." Ein wesentlicher Unterschied zu Kunstfasern dürfte Reiter von echten Borsten oder Rosshaar überzeugen: Die Kunstborsten laden sich beim Putzen statisch auf. Diesen Effekt kennt fast jeder Reiter, der beim Putzen einmal eine gewischt bekam.

Ursache ist die Reibung, die beim Putzen entsteht und die vorherige elektrische Neutralität von Pferd und Bürste in positive und negative Ladung trennt: Zieht man die Bürste vom Fell, entsteht ein elektrostatisches Feld. Setzt man sie wieder auf, entlädt es sich. Wer es bitzeln hört oder spürt, bekommt in diesem Moment etwa 3000 Volt verpasst. Das liegt an vielen Faktoren; die glatte Oberfläche der Kunstborsten trägt dazu ebenso bei wie Schuhsohlen aus Gummi oder Fleece-Pullis. Die Wetterlage spielt eine zusätzliche Rolle. Solche Schläge gibt nicht nur bei reinen Kunstborsten, sondern auch bei Kardätschen mit einer Mischung aus Natur- und Kunstborsten.

Wie gut kann die Kardätsche Schmutz aufnehmen?

Neben dem Borstenmaterial beeinflusst auch dessen Verarbeitung die Reinigungswirkung der Kardätschen. Besonders aufnahmefähig für Staub sollen Modelle mit erhöhtem Rand sein. Sie haben zwei Funktionen: Dreck lösen und Staub aufnehmen.

Ob man sie mag oder nicht, ist Ansichtssache. Manche Reiter bevorzugen plan aufliegende Kardätschen: Sie stört, dass Bürsten mit erhöhtem Rand die Auflagefläche verringern. Denn die Kardätsche liegt nicht mehr komplett auf dem Pferdefell auf. Zudem muss man stärker drücken, damit alle Borsten gleichmäßig ans Fell kommen.

Wie gut Kardätschen Schmutz aufnehmen, bestimmt auch die Dichte der Borstenbündel. Bei einer guten Kardätsche stecken bis zu 600 Bündel im Holz. Bei Hochglanzbürsten verwenden manche Hersteller besonders langes Rosshaar von 65 Millimetern. Mit Hilfe eines Drahts wird ein Borstenbündel gebildet, eine Schlaufe gezogen, darum gebunden und in die vorgestanzten Löcher im Holzrücken gezogen. Je dichter die Naturhaarborsten stehen, desto gröber wirkt die Kardätsche; umgekehrt wird sie bei einer geringeren Borstendichte weicher. Auch die Stellung der Borsten entscheidet, wie sauber oder glänzend das Pferdefell wird. Zeigen sie senkrecht nach unten, reinigt die Kardätsche; zeigen sie alle schräg zu einer Seite, kann die Kardätsche, je nach Streichrichtung, das Fell reinigen oder polieren (Zwei-Wege-Kardätsche).

Egal, welchen Schnitt, welche Form und welche Härte Sie bei einer Kardätsche schätzen, nur eins sollte sie immer haben: reines Rosshaar oder Schweineborsten. Nur die können Fahne zeigen.

Warum ist Putzen wichtig?

Fellkraulen ist für Pferde ein wohliger Kratzgenuss und wichtiger Klebstoff für den sozialen Kontakt. Wer sein Pferd putzt, fördert auf diese Weise das soziale Miteinander und damit das Vertrauen. Die dabei erbürstete Sauberkeit ist Pferden dagegen eher lästig: Wenn sie sich säubern wollen, wälzen sie sich am liebsten. So werden sie Staub, lose Haare und Ungeziefer los, können ihren Körper massieren oder juckende Stellen erreichen.

Der Blick in eine Herde gibt eine recht gute Anleitung, wo Pferde am liebsten geputzt werden. Zur Begrüßung beschnuppern sie sich zum Beispiel vorne an der Schulter. Berühren Sie dort Ihr Pferd zuerst mit einem sanften Kraulen. Und zwar nicht nur zur Begrüßung, beginnen Sie an dieser Stelle auch mit dem Putzen. Anderes Beispiel: Wenn sich zwei Pferde besonders mögen, knabbern sie sich gerne kurz vor dem Widerrist am Mähnenkamm. Die meisten Pferde reagieren daher an diesem Punkt verzückt auf ein Schubbern mit der Hand oder dem Gummistriegel. Pferde sind sensibel und registrieren die leichteste Berührung an ihrem Körper. Auf zu viel Druck reagieren sie vor allem an Genick, Rücken und Bauch empfindlich.

Lymphdrainage-Putzen regt den Stoffwechsel an

Üblicherweise nimmt man zum Aufrauen des Fells einen Gummistriegel. Grober Dreck lässt sich vorher gut mit einer Wurzelbürste entfernen. Der Gummistriegel löst Dreck im Fell, entfernt lose Haare und massiert gleichzeitig. Auch Nadelstriegel sind hierfür geeignet, im Gegensatz zu Eisenstriegeln. Diese sind viel zu hart, können die Haut aufschürfen. Eisenstriegel sollten daher nur benutzt werden, um die Kardätsche daran abzustreifen. Die wiederum sorgt für den Glanz, wobei sie immer in Fellrichtung über das Pferd gleitet. Um letzte Staubkrümel aus den Haaren zu wischen, sind Fellhandschuhe besonders gut geeignet. Sie können Ihrem Pferd mit den Putzutensilien auch eine kleine Massage verpassen.

Tierarzt Dirk Berens von Rautenfeld von der MedizinischenHochschule Hannover putzt Pferde mit einer ganz bestimmten Technik: Equines Lymphdrainage-Putzen. Das bringt die Lymphe in Wallung und sorgt dafür, dass Stoffwechsel- und Entzündungsprodukte abtransportiert werden. Schwellungen, angelaufene Beine und Ödeme sollen damit verschwinden. Das Geheimnis der besonderen Putztechnik liegt in den Kreisund Spiralformen, in denen das Pferd geputzt wird. So wird die Lymphe Zentimeter für Zentimeter angeregt. Im Gegensatz zur manuellen Lymphdrainage, die nur von Profis durchgeführt werden darf – womöglich verteilt man sonst Erreger von Entzündungen durch den ganzen Körper –, kann das Lymphdrainage-Putzen von jedermann angewendet werden. Das Besondere daran: Es wirkt vor allem an den Beinen. Pferde haben recht chwache Lymphgefäße. Damit die Lymphe fließt, brauchen sie Bewegung. Das ist bei langen Stehzeiten in der Box, womöglich noch mit engen Bandagen, nicht gegeben.

Damit die Lymphe mit ihren Inhaltsstoffen aus den Beinen abtransportiert wird, müssen Sie hier unbedingt gegen den Fellstrich striegeln, damit die Lymphe nach oben in Richtung Lymphknoten abfließt.

Pferde richtig putzen

Sie können Ihr Pferd auch mit der Hand massieren. Das regt die Durchblutung an und lockert obere Muskelschichten. Dazu gibt es verschiedene Techniken, etwa das Abstreichen mit der flachen Hand. Dabei streichen Sie mit san em Druck in Wuchsrichtung über das Pferdefell. Warme Stellen, Hubbel oder Schwellungen erkennen Sie auf diese Weise sehr gut. Ähnlich funktioniert der TTouch der amerikanischen Pferdetrainerin Linda Tellington-Jones: Fingerspitzen oder Hand Fläche kreiseln sanft zusammen mit der Pferdehaut. Das regt die Nervenzellen an, die dicht unter der Haut liegen.

Wichtig ist, dass man die Haut dabei im Uhrzeigersinn bewegt und nach eineinviertel Drehungen weiterwandert. Das Nervensystem stump sonst ab und reagiert nicht mehr positiv auf den Reiz. Laut Tellington-Jones heilen diese sanften Berührungen verletztes inneres Gewebe. Mehr Druck verleiht den Pferden ein besseres Gefühl für ihre Hinterhand. Eine andere Methode ist die Druckmassage. Nutzen Sie dazu Ihre Fingerspitzen oder den Handballen und massieren Sie kreisend über das Pferd. Wichtig ist, dass Sie immer in Richtung der Muskelfasern arbeiten, also stets in Längsrichtung. Mit dieser Methode massieren Sie am besten den Hals und die Kruppe. Dort ist das Pferd stark bemuskelt.

Wer etwas mehr Kraft in den Fingern hat, kann sich auch eine Hautrolle greifen und sie mit dem Daumen sanft weiterschieben. Fangen Sie damit am Oberhals an, und rollen Sie langsam in Richtung Schulter herunter. Das funktioniert vor allem an Stellen, an denen die Haut nicht so sehr spannt. Dies lockert Verspannungen, braucht allerdings etwas Übung. Besonders geliebte Kraul-Punkte sind Schulter, Widerrist/Mähnenkamm, Schweifrübe, Hinterbacke und Übergang zur Lendenwirbelsäule. Kraulen reizt Sinneszellen, die das Hirn zur Ausschüttung des Hormons Oxytocin anregen. Das entspannt Pferde ungemein.

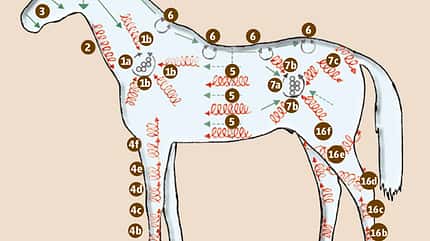

Lymphdrainage-Putzen beim Pferd

Damit das Lymphdrainage-Putzen auch den gewünschten Effekt hat, folgen Sie diesem Muster. Die Pfeile an den Spiralen oder Kreisen geben die Putzrichtung an. Beginnen Sie mit einem Gummistriegel bei (1) an der Schulter mit kreisenden und spiralförmigen Bewegungen in Fellrichtung. Dann zum Unterhals (2) und weiter mit einer Bürste am Kopf (3). Danach kommt von unten nach oben das linke Vorderbein dran (4a-f), gefolgt von Bauch (5), Oberhals und Rücken (6). Letzte Station auf der linken Seite sind Kruppe und Flankengegend (7). Nun wiederholen Sie die Prozedur in der gleichen Reihenfolge auf der rechten Seite. Diese Punkte (8 bis 14) sind nicht ins Schema eingezeichnet. Nun kommt beim Lymphdrainage-Putzen noch das rechte, anschließend das linke Hinterbein (16) von unten nach oben dran. Zu guter Letzt folgt ein zweiter Durchgang, bei dem das Pferd von vorn bis hinten gebürstet wird (grüne Pfeile).