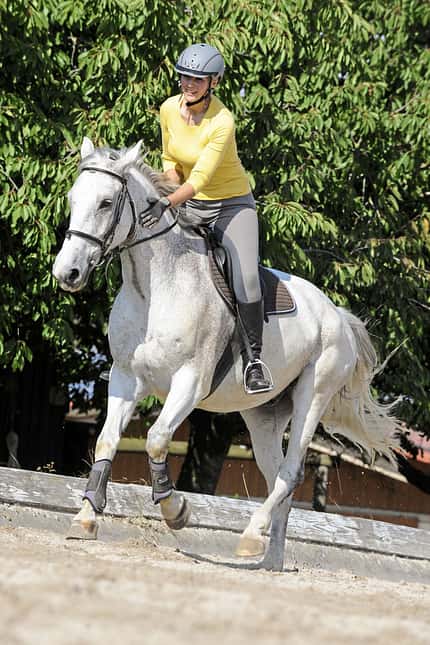

"Das Wohl des Pferds muss über unserem Bedürfnis stehen, reiten zu wollen"

Babette Teschen ist seit 1999 Pferdetrainerin. Die Psyche des Pferds immer im Blick zu haben und das Training pferdefreundlich zu gestalten, ist ihr ein großes Anliegen. www.babette-teschen.de

CAVALLO: Sie sind als Trainerin fast jedes Wochenende in einem anderen Stall. Was erleben Sie dort im Umgang und Training der Pferde?

Babette Teschen: Ich beobachte leider sehr häufig, dass mit viel Druck gearbeitet wird. Es wird mit der Gerte und dem Strickende geschlagen, Sporen ins Pferd gestochen, am Strick geruckt. Pferde werden überfordert oder mit Hilfszügeln in Haltung gezwungen. Ich finde es erschreckend, dass im Umgang mit dem Pferd so vieles als normal angesehen wird, was bei anderen Tieren für einen Aufschrei sorgen würde. Man muss sich mal vorstellen, wir würden gegenüber einem Hund oder einer Katze mit der gleichen Gewalttätigkeit und Unnachgiebigkeit agieren wie bei Pferden. Jedem anderen Tier gesteht man zu, sich zu kratzen, wenn es juckt, seinen Kopf zu drehen oder einen Schritt zur Seite zu machen. Ein Pferd dagegen bekommt bei jedem vermeintlichen Fehler sofort die Gerte auf die Brust geklatscht.

Woher kommen diese unterschiedlichen Maßstäbe gegenüber Pferden und anderen Tieren? Ich denke, dieses brutale Bestehen auf absoluten Kadavergehorsam hat oft mit Angst zu tun. Das Pferd hat allein durch seine Größe die Fähigkeit, uns in Not zu bringen. Daher steigt der Stresspegel beim Menschen im Umgang mit Pferden schnell, und er agiert entsprechend. Gleichzeitig fehlt oft die grundlegende Ausbildung; manche Pferde haben nie richtig gelernt, wie man stillsteht. Läuft es dann nicht wie gewünscht, kommt zur Angst vor dem Pferd noch die Angst vor der Blamage, sein Pferd nicht kontrollieren zu können. Der soziale Druck ist sehr hoch.

Was müsste sich ändern, damit das Pferdewohl im Training einen höheren Stellenwert bekommt? Pferde müssen als sensible, fühlende Lebewesen anerkannt werden. Ihr körperliches und viel stärker als bisher auch ihr emotionales Wohl muss an erster Stelle stehen. Es sollte auch in Turnierprüfungen ein Kriterium sein. Harmonie, Losgelassenheit und die Mimik des Pferds sollten bei der Beurteilung höher gewichtet werden. Damit die Richter das unabhängig beurteilen können, sollten sie nicht mehr vom Turnierveranstalter eingeladen, sondern zugeteilt werden. Dann könnte wieder jemand auf einem "lächelnden" Pferd mit Gold nach Hause kommen – und richtige Vorbilder könnten sich etablieren.

Was kann jeder einzelne Reiter tun, um pferdegerechter zu reiten? Wir müssen das Wohl des Pferds über unser Bedürfnis stellen, reiten zu wollen. Auf einem Pferd sitzen zu dürfen ist ein Privileg, das mir nur zusteht, wenn ich an mir selbst arbeite. Wenn ich zu Jähzorn oder Grobheit neige, muss ich das erst in den Griff bekommen. Wenn ich für ein Pferd zu schwer bin oder es Schmerzen hat, darf ich mich eben nicht draufsetzen. Mitgefühl, Respekt, Rücksichtnahme – das ist es, was Pferde uns beibringen sollten.

Geht’s dir gut? So erkennen Sie es

Diese Liste von Babette Teschen hilft Ihnen zu erkennen, ob es einem Pferd im Training gut geht:

Anzeichen für Verspannung:

- kurze, abgehackte Bewegungen

- das Pferd wirkt nervös, unsicher

- Taktstörungen

- der Schweif ist weggestreckt, eingeklemmt, schief getragen oder peitscht

- unglücklicher Gesichtsausdruck

- der Rücken wirkt steif

- das Pferd ist hart zu sitzen

- es hat Zungenfehler und/oder knirscht mit den Zähnen, "beißt" das Gebiss fest

- der Unterhalsmuskel ist angespannt

- wenn der Reiter die Zügel hingibt, wird das Pferd eiliger, bleibt eingerollt oder streckt Hals und Nase in die Luft bzw. waagrecht nach vorne, so dass diese eine Linie bilden

- Anlehnungsprobleme

- Schlauchgeräusche

- das Pferd tritt nicht genug unter

- verhalten oder eilig

- das Pferd "patscht", die Tritte sind laut

- Kopfschlagen

- das Pferd zackelt

- das Pferd geht Pass

Anzeichen von Losgelassenheit

- das Pferd bewegt sich harmonisch (fließend, schwingend, raumgreifend)

- strahlt Ruhe aus

- läuft taktrein in allen Gangarten

- trägt den Schweif gerade und er pendelt locker

- im Takt der Bewegung

- zeigt einen entspannten Gesichtsausdruck

- lässt den Rücken schwingen

- lässt den Reiter gut sitzen

- lässt im Kiefergelenk los

- lässt den Unterhalsmuskel locker

- ist jederzeit in der Lage und bereit, in Dehnungshaltung zu gehen

- hat die Nase leicht vor der Senkrechten

- schnaubt ab (Zeichen einer unbeschwerten Atmung)

- tritt mit der Hinterhand gut unter

- läuft "leise"

Welche Gesetze regeln den Schutz unserer Pferde?

Das Tierschutzgesetz: Der Schutz von Leben und Wohlbefinden der Tiere ist durch das Tierschutzgesetz (TierSchG) geregelt.

Was das Tierschutzgesetz in Training und Umgang verbietet

- Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund oder aus Rohheit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen (§ 17/18 TierSchG).

- Es ist verboten, einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen (§ 3 TierSchG).

Wie das Tierschutzgesetz Haltung und Pflege regelt (§ 2)

- Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,

- darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,

- muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tiers erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Ergänzend gelten...

- die Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport sowie

- die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten

- die Tierschutznutztierhaltungsverordnung (Pferde als Nutztier für Erwerbszwecke, z. B. in der Landwirtschaft) Sie können die beiden Leitlinien unter www.bmel.de kostenlos herunterladen.

5 Tipps für mehr Pferdewohl im Training

1. Lernverhalten kennen und mit positiver Verstärkung arbeiten: Reiter machen oft Fehler, weil sie nicht wissen, wie Pferde lernen. Lesetipp dazu: Die "Leitlinien für Tierschutz im Pferdesport" enthalten ein eigenes Kapitel zum Lernverhalten von Pferden. "Wer sich damit auskennt, kann auch anderen gegenüber erklären, warum das Pferd etwas nicht versteht. So fällt es leichter, in kritischen Situationen auf konstruktive Weise einzugreifen", betont Verhaltensforscherin Dr. Willa Bohnet. Ihr Zusatztipp: Einen Clickerkurs belegen. "Die Grundlagen davon machen viel klarer, wie man einem Pferd etwas beibringen kann, ohne es zu strafen. Es muss danach nicht jeder weiter clickern, man kann auch mit einem etablierten Lobwort arbeiten."

2. Auf Strafen und Dominanz verzichten: "Wir müssen lernen, Widersetzlichkeit als Ausdruck der Not zu sehen und nicht als Ungehorsam", fordert Babette Teschen. Fragen Sie sich nach den Ursachen für ein bestimmtes Verhalten. "Will ein Pferd zum Beispiel nicht über einen Gullydeckel auf der Straße, sieht man immer noch oft, dass die Hacken in den Bauch gehauen oder das Pferd mit der Gerte vorwärtsgetrieben wird", beobachtet Dr. Willa Bohnet. Dabei scheuen Pferde nun mal instinktiv Untergründe, die sie nicht einschätzen können. "Das Pferd ist verunsichert, und durch die Schmerzen wird das nur schlimmer. Wenn das Pferd Angst hat, sind Strafen immer kontraproduktiv!" Sie beobachten eine solche Situation? Schlagen Sie Alternativen vor, etwa absteigen und das Pferd am Hindernis vorbeiführen. So weiß der andere Reiter, dass Sie das keinesfalls für eine Blamage halten.

3. Pferdemimik und Verhalten lesen lernen: Beobachten Sie, wann immer es geht, die Mimik von Pferden und lernen Sie, wie ein Schmerzgesicht aussieht, welches Verhalten Stress und Anspannung verrät. Eine gute Hilfestellung dabei bietet die Android-App "Horse Grimace Scale", die Sie im Google Play Store herunterladen können (auf Englisch). Weitere Anhaltspunkte finden Sie in der Tabelle "Geht’s dir gut? So erkennen Sie es:" von Babette Teschen.

4. Offen und fair zu anderen sein: Vermeiden Sie es, über andere hinter ihrem Rücken zu sprechen. Das Gefühl, reiterlich angezweifelt zu werden, ist oft Grund für ungerechtes Training dem Pferd gegenüber. "Es bilden sich Grüppchen, und mit der Gegengruppe will keiner mehr sprechen. Das verhindert den Dialog zwischen Reitern und verschließt letztlich für Pferde die Tür zur Veränderung", weiß Dr. Willa Bohnet.

5. Positives Loben und Fördern: Wer schöne Szenen beobachtet, sollte anderen Reitern das auch sagen. "Sowohl im Umgang mit Menschen als auch mit Pferden sollten wir nicht nur dann reagieren, wenn jemand etwas falsch macht", rät Dr. Willa Bohnet. Ähnlich sieht das Dr. Kathrin Kienapfel, die auf Turnieren schon mal zu einem harmonischen Paar geht und sagt: "Für mich habt ihr gewonnen, weiter so!" Und Babette Teschen rät: "Bewerben und unterstützen Sie gute Ausbilder, die pferdegerecht arbeiten. Und teilen Sie auch in sozialen Medien immer wieder Bilder von schönem Reiten mit zufriedenen Pferden – die hässlichen Bilder sind so normal geworden, wir müssen zeigen, wie schön es aussehen kann."

Kritisches Pferdetraining – wie und wann eingreifen?

Dr. Andreas Franzky ist Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tieschutz e. V. und war Amtstierarzt. Neben klaren Tierschutzverstößen weiß er um die Grauzonen und empfiehlt, sich beim Einschätzen Rat zu holen.

"Im Fokus der Öffentlichkeit stehen Tierschutzverstöße wie Rollkur oder Barren. Diese tierschutzwidrigen Dinge geschehen meist mit System im Verborgenen und kommen nur selten ans Licht. Doch auch im Freizeitbereich gibt es Dinge, die Pferden schaden, oft aus Unwissenheit. Wehrt sich ein Pferd beim Reiten, kann das beispielsweise auch am nicht passenden Sattel liegen; das kann Schmerzen und Leiden zufügen. Und wer sein Pferd aus emotionaler Überforderung mit der Gerte schlägt, begeht unter Umständen bereits eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Tierschutzgesetzes – wenn die zugefügten Schmerzen und Leiden erheblich sind, vielleicht sogar eine Straftat. Wann also eingreifen? Wer jemanden ansprechen möchte, muss es besser wissen. Suchen Sie, wenn Sie unsicher sind, das Gespräch mit anderen Reitern, Reitlehrer oder Stallbesitzer. Vielleicht können Sie gemeinsam etwas bewirken. Oder gehen Sie in den persönlichen Austausch mit dem Amtstierarzt."

Dr. Kathrin Kienapfel ist Biologin und forscht unter anderem zu Rollkur und Stressanzeichen bei Reitpferden. Sie weiß: Wer in kritischen Situationen aktiv wird, macht sich nicht immer beliebt. Wie es dennoch klappt:

"Wenn ein Pferd blutet oder jemand masssiv mit der Gerte zuschlägt, muss man einschreiten. Es bringt dabei nichts, Leute wütend zu konfrontieren. Lieber neutrale Fragen stellen und die Situation so stoppen. ,Entschuldigung, mich würden Ihre Gründe interessieren.‘ Wichtig ist, sachlich zu bleiben. Die andere Möglichkeit: nichts sagen, sondern das Smartphone zücken und filmen, unauffällig oder offen. Darauf angesprochen können Sie zurückfragen, warum derjenige nicht gefilmt werden will. Wichtig zu wissen: Für eine Anzeige wegen Tierquälerei brauchen Sie meiner Erfahrung nach über 15 Minuten Filmmaterial – je schlimmer und gesetzlich eindeutiger der Verstoß, desto kürzer reicht aus. Außerdem muss die Videoqualität so gut wie möglich sein und Sie müssen bereit sein, dem Amt Ihren Namen zu nennen. Selbst wenn es nicht zu einer Verurteilung kommt, wird das Amt den Reiter bei eindeutigen Verstößen kontaktieren, und das ist für viele schon ein herber Schlag."

So zeigen Sie einen Fall beim Veterinäramt an

- Sie können einen Tierschutzfall per Brief, E-Mail, Telefon oder bei manchen Veterinärämtern auch über ein Online-Kontaktformular melden.

- Versorgen Sie das Amt mit den nötigen Informationen. Schildern Sie, welche Mängel vorliegen und wo genau das sich das betroffene Tier bzw. die betroffenen Tiere befinden. Im Idealfall können Sie den Fall mit Fotos/Videos gut dokumentieren. Achtung: Bei Verstößen im Training oder Umgang steht ohne Zeugen oder Beweise oft Aussage gegen Aussage.

- Falls Rückfragen bestehen, hinterlassen Sie bitte Ihren Kontakt. Keine Sorge: Das Amt darf aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, von wem es die Meldung erhalten hat.

- Bitten Sie um eine Eingangsbestätigung. Das Veterinäramt ist zwar verpflichtet, jedem gemeldeten Fall nachzugehen. Es ist jedoch nicht üblich, die Person, die den Fall gemeldet hat, über den Sachstand auf dem Laufenden zu halten.

Zu viel des Guten: Nur "robust" oder schon verwahrlost?

Wenn das Veterinäramt immer mal wieder umsonst ausrückt, bleibt ihm weniger Zeit, in wirklichen Notfällen zu agieren. "Von zehn Anzeigen sind ein bis zwei unberechtigt", berichtet Friederike Hänsch von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, die auch als Amtsveterinärin tätig ist.

Da wird etwa ein ungeliebter Nachbar angezeigt, obwohl dieser sich gar nichts hat zuschulden kommen lassen. Auf der anderen Seite melden sich Tierfreunde, die es zwar gut meinen, aber die Lage eines Tiers aus Unwissenheit nicht richtig einschätzen können. "Ein sehr dünnes Pferd auf der Koppel ist möglicherweise einfach nur alt oder krank und wird von seinem Besitzer liebevoll versorgt", betont Pferdetrainerin Yvonne Gutsche, die regelmäßig mit dem Amt unterwegs ist.

Ein weiterer Klassiker: Pferde, die dreckig auf einer Matschkoppel stehen. Für viele Menschen sieht eine solche Haltung so aus, als ob sich niemand kümmert. Doch auch wenn es idealere Haltungsformen auf witterungsunabhängigen Flächen gibt, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus, wenn ein Unterstand und ein trockener Fressplatz vorhanden sind und die Pferde nicht 24 Stunden lang Stunden auf der Matschkoppel stehen.

Wer mit Pferden vertraut ist, kann besser einschätzen, ob eine auf den ersten Blick sehr "robuste" Haltungsform das bietet, was die Tiere brauchen, oder ob sie wirklich verwahrlost sind. Der Amtsveterinär muss aber im Zweifelsfall ausrücken, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Immerhin kann Friederike Hänsch manchmal besorgte Menschen schnell beruhigen: zum Beispiel wenn ein Anruf kommt, dass Pferde im Winter ohne Decke auf der Weide sind.

Lieber mit einer Ziege leben als ganz alleine?

Pferde brauchen Kumpel! Studien zeigen, dass sie umso mehr Verhaltensstörungen zeigen, desto mehr Zeit sie alleine in der Box verbringen. Ein Pferd muss seine Artgenossen mindestens sehen, hören und riechen können – unabhängig davon, ob es in einer Box steht oder auf der Weide. Alleinhaltung ist deshalb tierschutzwidrig.

Doch was, wenn das Pferd andere Tiere zur Gesellschaft hat? Kann es in einer Rinderherde oder zusammen mit einer Ziege glücklich sein? "Nein", sagt Tierärztin Friederike Hänsch. Artfremde Tiere seien kein Ersatz für Pferdegesellschaft. "Pferde können mit anderen Tierarten nicht artspezifisch kommunizieren", erklärt sie.

Checkliste Haltung: Was ist tierschutzwidrig?

- Alleinhaltung ohne Artgenossen

- reine Boxenhaltung

- Box ohne Sicht-, Geruchs- und Hörkontakt zu Artgenossen

- freier Auslauf von weniger als drei Stunden pro Tag

- verdorbenes Futter

- Hufbearbeitung erfolgt nicht mindestens alle sechs bis acht Wochen

- kein Liegeplatz mit trockenem, verformbarem Untergrund

- ungesicherte Stacheldrahtumzäumung

Zusätzlich bei längerer, ganztägiger oder Haltung im Freien (Weide, Offenstall, Laufstall):

- Futterstellen ohne Witterungsschutz

- Nicht jedes Pferd hat einen eigenen Fressplatz.

- Das Pferd kann nicht täglich mindestens dreimal seinen Durst stillen.

- Nicht alle Tiere können sich gleichzeitig unterstellen. Der Witterungsschutz muss nicht künstlich sein. Es reicht beispielsweise ein Baumbestand, sofern er gegen die Hauptwindrichtung Schutz bietet. Im Sommer genügt eine Überdachung ohne Wände.

- Es steht keine befestigte Fläche, auf der alle Pferde gemeinsam Platz finden, zur Verfügung.

- Die Hauptwege zu den Versorgungsund Unterstellplätzen sind nicht befestigt.

"Die Unterbringung von beschlagnahmten Pferden ist ein Riesenproblem"

Yvonne Gutsche (www.yvonne-gutsche.de) ist Pferdetrainerin und arbeitet seit Jahren eng mit dem Veterinäramt zusammen, um Pferde aus schlechter Haltung zu retten. Ihr bekanntester Fall ist Wallach Amour, der in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Heute geht es dem Schimmel wieder blendend. Sie erklärt, warum so häufig der Eindruck entsteht, dass das Amt nicht oder viel zu langsam aktiv wird.

CAVALLO: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Veterinäramt?

Yvonne Gutsche: Die Zusammenarbeit mit dem hier zuständigen Amt klappt sehr gut. Sie hat sich vor einiger Zeit über meine Tierärztin ergeben, die bei einem Fall vor Ort um meine Unterstützung als Trainerin gebeten hat. Denn Pferde, die aus schlechter Haltung kommen und wenig Umgang mit Menschen hatten, lassen sich nicht immer einfach so am Halfter packen und abtransportieren. Seitdem helfe ich gerne, wenn der Amtsveterinär ausrückt, um mit ihm gemeinsam zu beurteilen, wie es einem Pferd – nicht nur medizinisch, sondern auch psychisch – geht. So ist mittlerweile ein sehr enger Kontakt entstanden.

Immer wieder gibt es Beschwerden über Veterinärämter, die gar nicht oder zu spät handeln. Woran könnte das liegen?

Ich will nicht ausschließen, dass es Ämter gibt, die zu langsam agieren. Doch man muss auch sehen, dass sie nicht schalten und walten können, wie sie wollen. Es gibt Auflagen, an denen sie sich orientieren müssen. Wenn das Pferd sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand befindet, muss dem Pferdehalter zunächst das Recht eingeräumt werden, nachzubessern. Werden Pferde beschlagnahmt, ist häufig die Unterbringung ein Riesenproblem. Kaum ein Tierheim kann Großtiere aufnehmen. In der Regel müssen die Tiere in privaten Ställen oder in einer Pferdeklinik untergestellt werden – das kann ziemlich kostenintensiv werden. Um dieses Problem anzugehen, wurde vor Kurzem der Verein Möhrchengeber e. V. gegründet, für den ich die Schirmherrschaft übernommen habe. Unser Ziel ist es, in Deutschland ein Netzwerk an qualifizierten Partnerställen aufzubauen, um Pferde in Not schnell und regional unterbringen zu können.

Warum ist die qualifizierte Unterbringung dieser Pferde wichtig?

Es gibt viele Menschen, die sich um ein Tierschutzpferd kümmern. Das ist wunderbar. Doch ein krankes, abgemagertes Pferd wieder aufzupäppeln und ihm Liebe zu geben, ist nur die eine Seite der Hilfe. Pferde, die durch schlechte Erfahrungen traumatisiert sind oder den Umgang mit Menschen kaum gewohnt, brauchen erfahrene Hände. Nur so haben sie eine Chance, wieder ein pferdegerechtes Leben in unserer Obhut zu führen und vielleicht sogar in ein neues Zuhause vermittelt werden zu können. Denn leider schafft es nicht jedes Tierschutz-Pferd, seine Vergangenheit zu vergessen und einmal so ein toller Partner zu werden wie Amour.

"An mein Pferd kommt nur Naturheilkunde!"

Naturheilkunde kann in einigen Fällen durchaus helfen. Dennoch gibt es Krankheiten, die nicht mit Globuli oder Bachblüten geheilt werden können. Pferdebesitzer, die ihrem Tier die Schulmedizin komplett verweigern, sind manchmal ein Fall für den Amtsveterinär. "Wenn Naturheilkunde oder Homöopathie alleine nicht ausreichen, um dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zu ersparen, muss auch die Schulmedizin genutzt werden", betont Tierärztin Friederike Hänsch.

Die Nutzen-Falle

Das Pferd hat seine Schuldigkeit getan, das Pferd kann gehen? Hat das Tier plötzlich aufgrund einer Krankheit oder einer Verletzung keinen Nutzen mehr, wird sein Halter überlegen, wie er mit der Situation umgeht. Sofern es keine Schmerzen hat, sollte es sein restliches Leben weiterhin gut versorgt auf der Koppel verbringen dürfen.

Doch nicht immer ist ihm das gegönnt. Im schlimmsten Fall ist das Nachwuchspferd schon ins Auge gefasst und der "Alte" wird zu teuer. Also muss das unreitbare Pferd aufs Abstellgleis oder soll im schlimmsten Fall seine letzte Reise antreten. "Ein Tier darf nur dann eingeschläfert werden, wenn es ihm nicht zumutbar wäre, es am Leben zu lassen", betont Tierärztin Friederike Hänsch. Sie hoffe nicht, dass Kollegen in die Situation kommen, sich dazu verleiten zu lassen, ein Pferd ohne vernünftigen Grund zu euthanasieren.

Wie können Sie helfen? Für Außenstehende ist die Situation oft schwierig einzuschätzen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Pferd vorschnell eingeschläfert werden soll, verwickeln Sie den Halter ins Gespräch. Fragen Sie nach der Diagnose und dem Grund für diesen Schritt. Hört sich das noch immer zweifelhaft an? Dann raten Sie, eine Zweitmeinung durch einen anderen Tierarzt einzuholen. Zeigen Sie auch andere Lösungen auf: Gibt es im Umkreis eine empfehlenswerte Rentnerweide oder könnte das Pferd noch als Beistellpferd abgegeben werden? Sofern Sie sich sicher sind, dass es aktuell keinen Grund gibt, das Pferd zu töten, schalten Sie das Veterinäramt ein.

Die Kosten-Falle

Der Tierarzt möchte eine notwendige Behandlung durchführen, die kostspielig ist – das trifft uns Pferdebesitzer immer mal wieder. Und so beißen wir in den sauren Apfel und nehmen das Geld in die Hand, damit es dem Tier wieder gut geht.

Dennoch gibt es jene, denen die Kosten für ihr Tier über den Kopf wachsen oder die einfach nicht bereit sind, eine größere Summe zu stemmen. Amtstierärztin Friederike Hänsch berichtet von regelrechten "Tierarzt-Hoppern", die von einem Tierarzt zum anderen wechseln, ohne die Rechnungen zu begleichen.

Im schlimmsten Fall würde ein Pferd tatsächlich nicht behandelt. "Verweigert der Halter die notwendige Behandlung, kann diese durch das Veterinäramt notfalls angeordnet werden", so Hänsch. "Wenn es keinen behandelnden Tierarzt gibt, melden sich oft Stallkollegen oder Bekannte des Pferdehalters bei uns", erzählt die Amtstierärztin. Je nachdem, wie kooperativ der Pferdehalter und wie dringend der Handlungsbedarf ist, ordnet das Amt dann die nötige Behandlung mündlich an.

Zunächst wird dann eine Frist eingeräumt und kontrolliert, ob gehandelt wurde. Im zweiten Schritt erfolgt eine schriftliche Anordnung. Geschieht immer noch nichts, kann das Veterinäramt die Behandlung initiieren und dem Halter in Rechnung stellen oder ihm sogar das Tier vorübergehend fortnehmen. "Es kommt leider immer mal wieder vor, dass wir sehr vehement eingreifen müssen", berichtet Friederike Hänsch.

Wie können sie helfen? Suchen Sie zunächst das freundliche Gespräch mit dem Pferdehalter oder bitten Sie den Stallbesitzer, ihn anzusprechen. In der Regel bieten Tierärzte Ratenzahlungen an – vielleicht hat die betroffene Person daran noch gar nicht gedacht? Geschieht nichts und besteht dringend Handlungsbedarf, melden Sie den Fall beim Veterinäramt.

Die Scharlatan-Falle

Jeder darf in Deutschland Ihr Pferd behandeln – wenn Sie als Besitzer zustimmen. Eine Qualifikation ist dafür nicht erforderlich. Ausnahme: Rezeptpflichtige Medikamente, Impfungen und Betäubungsmittel darf nur ein Tierarzt verabreichen.

Der gesamte Bereich der Tierphysiotherapie und Tierosteopathie ist in Deutschland weder staatlich geregelt noch anerkannt. Da weder die Bezeichnung Pferdeosteotherapeut/in noch die Bezeichnung Pferdephysiotherapeut/in gesetzlich geschützt ist, darf sich jeder – auch ohne Weiterbildung – so bezeichnen.

Dagegen gibt es im Bereich Hufbearbeitung und Sattelanpassung zwei staatliche anerkannte Ausbildungsberufe: Der Hufbeschlagsschmied absolviert eine zweieinhalbjährige Ausbildung, der Reitsportsattler geht drei Jahre in die Lehre. Darüber hinaus wird eine Vielzahl an nicht staatlich anerkannten Ausbildungsmöglichkeiten angeboten: Hufpfleger, Hufbearbeiter oder Sattelberater buchen zu hohen Preisen Seminare bei verschiedenen Anbietern.

Beispiel Sattelanpassungen: Wir haben stichprobenartig die Webseiten verschiedener Dienstleister nach deren Qualifikationen durchforstet. Etwa zwei Drittel von 20 "Sattlern" geben eine Berufsausbildung als Reitsportsattler an, rund ein Drittel gar keine Qualifikationen. Einige wenige weisen auf eine andere Qualifikation hin (bezahlte Ausbildung in Blockseminaren mit Zertifikatsabschluss oder Zertifikat durch einen Sattelhersteller).

Wie können sie Ihr Pferd schützen? Manuelle Therapien, die keinen Erfolg bringen, falsch bearbeitete Hufe und unpassende Sättel bedeuten für das Tier unnötiges Leid. Auch wenn nicht in jedem Fall eine anerkannte Ausbildung einen guten Pferdeexperten hervorbringt, sollten Sie nicht nur auf Mundpropaganda hören, sondern prüfen, wie viel Erfahrung und Fachwissen der Experte vorweisen kann. Eignen Sie sich selbst so viel Wissen wie möglich an und behalten Sie einen kritischen Blick. Und haben Sie den Mut, "Nein" zu sagen, wenn Sie merken, dass etwas schiefläuft.

Die Liebes-Falle

Amtsveterinärin Friederike Hänsch sieht in ihrer Tätigkeit zwei Extreme: Auf der einen Seite die Pferdehalter, die ihr Tier loswerden wollen, und auf der anderen Seite diejenigen, die es nicht loslassen können. "Letztere tun alles für Ihre Tiere, verpassen aber den Zeitpunkt, an dem sie sich die kritische Frage stellen müssen, ob es noch weitergehen kann oder nicht", so Hänsch. Häufig würden Betroffene, die sich täglich um ihr Pferd kümmern, negative Entwicklungen gar nicht wahrnehmen, würden sozusagen "betriebsblind". Andere verschließen die Augen davor, dass ihr Tier leidet.

Wie können Sie Ihr Pferd schützen? Jeder fürsorgliche Pferdebesitzer kann in die Situation geraten, nicht mehr realistisch einschätzen zu können, wie schlecht es seinem Tier geht. Hier hilft es, sich von Anfang an mit dem Thema Erlösen auseinanderzusetzen. Überlegen Sie, was für Ihr Pferd noch okay wäre und worunter es leiden würde. So sind Sie sensibilisiert, wenn es soweit ist. Bleiben Sie im engen Kontakt mit Ihrem Tierarzt und fragen Sie Ihre Stallkollegen, welchen Eindruck diese von Ihrem Pferd haben.

Beobachten Sie Ihr Pferd genau: Interagiert es noch mit anderen Pferden oder sondert es sich ab? Ist es in sich gekehrt und apathisch oder hat es noch Augen für die Umwelt? "Auch wenn es noch frisst und seine Beine noch belastet, kann ein Pferd extrem leiden, weil es am sozialen Leben nicht mehr teilhaben kann", betont Friederike Hänsch.

Wie können sie einem anderen Pferd helfen? Berichten Sie dem Besitzer des betroffenen Pferds, warum Sie den Eindruck haben, dass es dem Tier schlecht geht, und erklären Sie warum. Auch andere Einsteller können die Person ansprechen. Wenn Sie nichts erreichen und es dem Pferd sehr schlecht geht, können Sie den Amtsveterinär benachrichtigen.