Gestern deutsch, heute klassisch und morgen alternativ ohne Zaumzeug und Sattel. Wer die richtige Reitweise für sich und sein Pferd sucht, endet schnell im Wirrwarr. Das Passende ist heute viel schwieriger zu finden denn je. Immer neue Konzepte kommen auf den Markt – nebst Zubehör und Ausbildern. Im Gegenzug erleben Reittechniken eine Renaissance, die vor 300 Jahren modern waren.

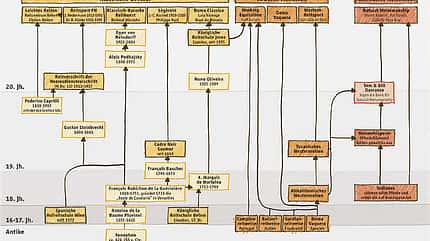

Das unüberschaubare Angebot verwirrt nicht nur Reitanfänger. Selbst langjährige Reiter wissen oft nicht, welche Reitweise welche körperlichen und psychischen Anforderungen ans Pferd stellt und welche Talente ein Pferd dafür braucht. CAVALLO bringt jetzt Ordnung in das Chaos der Ausbildungswege und Arbeitsweisen (siehe Grafik). Sie erfahren, welche Reitweisen es hierzulande überhaupt gibt, was Ihr Pferd dafür können muss, welche Charaktereigenschaften es braucht – und woran Sie erkennen, ob eine Aufgabe Ihrem Pferd Spaß macht.

Das Lust-Prinzip

Die beiden Sportpsychologinnen Dr. Gaby Bußmann aus Dortmund und Lena-Marie Koch aus Warendorf stellten die Fragen für die Wahl von Reitweise und Disziplin zusammen. Ihr Tipp: Fragen Sie Trainern Löcher in den Bauch, um die richtige Wahl zu treffen.

Prüfen Sie Ihre Persönlichkeit. Nur wenn Sie wissen, wie Sie ticken, können Sie richtig wählen:

- Mag ich Geschwindigkeit? Rasante Disziplinen wie Western-Reining oder Doma Vaquera machen Reiter und Pferd nur ohne angezogene innere Handbremse wirklich Spaß.

- Will ich den Leistungsvergleich? Wer keine Spaß an Wettkämpfen hat, muss nicht bei Turnieren starten. Bin ich ängstlich oder mutig? Sorgen im Gelände schon kleine Gräben für Angststarre, sind für Sie weder Vielseitigkeit noch unkalkulierbare Wanderritte die richtige Wahl. Wie bewältige ich Herausforderungen im normalen Leben? Machen Sie sonst nur Dinge, die Sie gut können, fehlt vielleicht die Energie, um eine neue Reitweise zu erlernen. Präsentiere ich mich gerne in der Öffentlichkeit? Turniere und Shows sind nur reizvoll, wenn das Lampenfieber nicht Überhand gewinnt. Bin ich stressfest? Je höher die Anforderungen werden, desto souveräner muss der Reiter sein. Kann ich mich konzentrieren?

Trail-Aufgaben oder Dressurlektionen gelingen nur, wenn Sie wirklich bei der Sache bleiben und Geduld aufbringen.

Dabei geht es im wesentlichen um zwei zentrale Fragenkomplexe, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Erstens: machen Sie sich Gedanken um Ihre Persönlichkeit. Zweitens: Wie ist Ihr Verhältnis zum Pferd?

Schätzen Sie Ihr Verhältnis zum Pferd und Ihre Reit-Vorlieben ein, und entscheiden Sie dann:

- Welche Basis habe ich? Die Grundlagen für einen sicheren Umgang sowie eine Basisausbildung sollten sitzen, bevor Sie sich spezialisieren.

- Was zieht mich eigentlich zum Pferd? Machen Sie sich klar, warum es Ihnen die Tiere überhaupt so angetan haben. Wollen Sie im Wald entspannen oder sportlich trainieren? Wollen Sie reiten, oder üben Sie lieber Zirkustricks? Welcher Pferdetyp spricht mich an? Lebhaft, gelassen, groß oder klein? Bedenken Sie, dass das Pferd Einfluss auf Reitweise und Disziplin hat. Wie sind mein Umfeld und meine Ressourcen? Prüfen Sie, welche Angebote es in Ihrer Gegend gibt und welches Budget Ihnen zur Verfügung steht. Welche Reitweise fasziniert mich? Gehen Sie auf Shows, Messen und Turniere, und schauen Sie sich an, was Vertreter einer Reitweise mit Ihren Pferden machen. Was weiß ich über eine Reitweise?

Je mehr Infos Sie haben, desto besser. Tipps finden Sie in jeder CAVALLO-Ausgabe. Auch Bücher und die Reiterverbände sind gute Quellen.

Der vielseitige Standard

Bis vor etwa 40 Jahren fand Reiten in Deutschland fast nur in Reitvereinen und nach den Prinzipien der deutschen Reitlehre statt. Noch heute bekennen sich die meisten Reiter zu diesem Ausbildungssystem. Mit seinem 1884 veröffentlichten „Gymnasium des Pferdes“ prägte Gustav Steinbrecht maßgeblich die Reitvorschrift der Heeresdienstvorschrift von 1912, welche den heutigen „Richtlinien für Reiten und Fahren“ zugrunde liegt. Aus den Vergleichswettkämpfen der Offiziere entstand der Turniersport; er ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts olympisch.

Ziel dieser Ausbildung ist ein vielseitiges und losgelassenes Pferd, das sich gehorsam in der Reitbahn, dem Parcours und im Gelände reiten lässt. Das Fundament dafür ist die Dressur-ausbildung. Deren wesentliche Merkmale – Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung und Versammlung – sind in der „Skala der Ausbildung“ schematisch zusammengefasst.

War vor 100 Jahren ein gesundes Soldatenpferd das Ausbildungsziel, geht es heute oft um Schleifen beim Turnier. Für schnelle Erfolge wird heute manch bewährtes Ausbildungsprinzip vernachlässigt. Statt Harmonie und leichter Hilfen sieht man oft verspannte Pferde und verkrampfte Reiter. Immer mehr Kritiker beklagen deshalb den Verlust der Reitkultur und fordern die Rückkehr zu klassischen Grundsätzen.

Generell kann jedes Pferd im Sinne der deutschen Reitlehre ausgebildet und gesund geritten werden. Das perfekte Pferd für Turniere ist jedoch das Deutsche Warmblut mit seinen schwungvollen und raumgreifenden Bewegungen. Es wird seit fast 300 Jahren in verschiedenen Verbänden gezüchtet und dominiert den Reitsport weltweit. Dank des Zuchtfortschritts der vergangenen 30 Jahre haben heute fast alle Trakehner, Hannoveraner, Westfalen & Co. gute Grundgangarten und harmonische Proportionen.

Zentrale Organisation der Reitweise ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), der über 7600 Reitvereine mit knapp 750000 Mitgliedern angeschlossen sind. Sie messen sich bei jährlich gut 3600 Turnieren in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit in Klassen von E (Einsteiger) bis S (schwer).

Ausrüstung: nach englischen Vorbildern schmucklose Pritschensättel sowie schmale Lederzäume mit Reithalfter und Wassertrensen. Fortgeschrittene Reiter zäumen ihre Pferd auch auf Kandare und Unterlegtrense.

Cowboy & Co

Wurzel des Westernreitens ist die Ranch-Arbeit der US-amerikanischen Cowboys. Deren Ursprung liegt in der spanischen Doma Vaquera, die zusammen mit den europäischen Eroberern den Atlantik überquerte. In den 70er Jahren brachte der Schweizer Jean-Claude Dysli die Reitweise als einer der ersten nach Europa – zusammen mit den Westernpferden. In Deutschland fand das Westernreiten dank leichter Hilfen und entspannter Pferde schnell Anhänger.

Es gibt zwei Stile: Der altkalifornische ist eng mit der iberischen Vaquero-Tradition verbunden. Die typische Cowboy-Reitweise entstammt dem texanischen, durch die großen Viehtriebe beeinflussten Stil.

Das Cowboy-Pferd musste sich in Selbsthaltung am losen Zügel, den der Reiter einhändig führte, trittsicher und ausbalanciert bewegen; die gewünschten Manöver musste es auf leichte Signale (Impulse) ausführen. Bei der Rinderarbeit waren starke Nerven, schneller Antritt, selbstständige Mitarbeit und Gespür für Kühe nötig – der sogenannte Cowsense. Diese Eigenschaften bringen die kompakten und muskulösen Quarter Horses mit. In Deutschland gibt es bereits mehr als 30 000 Tiere; nur in den USA, Kanada und Mexiko leben mehr. Zum Westernreiten eignen sich aber nicht nur Quarters, Paint Horses oder Appaloosas. Pferde anderer Rassen können problemlos umgestellt werden – und erstaunliche Erfolge erzielen. Das größte Problem sind die für weniger kompakte Pferde oft unpassenden Westernsättel. Die bekanntesten Disziplinen des modernen Western-Turniersports sind Reining, Pleasure, Cutting und Trail.

In Deutschland gab es im Jahr 2001 geschätzt 200 000 Western-reiter, heute dürften es noch deutlich mehr sein. Größter Verband ist die 1978 gegründete Erste Westernreiter Union (EWU). Ihre Turniere sind offen für Pferde aller Rassen.

Die Kunst des Barocks

Seit dem 16. Jahrhundert wurde in Süd- und Westeuropa die Reitkunst systematisch weiterentwickelt. Das Ziel: gehorsame und wendige Pferde für den Krieg, welche die imposanten und gefährlichen Schulsprünge beherrschten. Im Barock (18. Jh.) erlebte diese Tradition mit dem Erfinder des Schulterherein, François Robichon de la Guérinière, einen Höhepunkt. Nach der Französischen Revolution überlieferten Institutionen wie die Spanische Hofreitschule in Wien oder der Cadre Noir in Saumur, Frankreich, sowie einzelne Reiterfamilien in Spanien und Portugal die Ausbildungstraditionen, die alle wichtigen europäischen Reitstile inklusive des deutschen prägten.

Das Ausbildungsziel, ein kräftiges, gut balanciertes Pferd, das sich auf leichteste Hilfen und auf kleinem Raum energisch und ausdrucksvoll bewegt, erreichen am ehesten Pferde der klassischen Barockrassen wie Andalusier, Lusitanos, Lipizzaner und Andalusier-Berber-Kreuzungen – letztere wurden im Barock Geneten genannt. Doch auch andere Pferde mit kompaktem Körperbau und kräftiger Hinterhand können in der Hohen Schule brillieren. Und Pferde aller Rassen lassen sich in Leichtigkeit und Balance dressurmäßig schulen.

Barockreiten wurde in den vergangenen Jahren zum Mode-Trend; immer mehr Reiter besinnen sich auf diesen klassischen Ursprung der deutschen Reiterei. Das zeigt auch die steigende Zahl von Barockpferden in Deutschland. Einer der herausragenden Köpfe ist Ausbilder Richard Hinrichs, der 2004 den Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei gründete. Auch private Institutionen wie die Hofreitschule in Bückeburg halten die barocken Traditionen lebendig.