Acht Monate lang sickerte aus Lovis‘ Hinterteil eine eklige braune Brühe. Besitzerin Svenja Glaser war verzweifelt – ihre einjährige Freibergerstute litt unter Kotwasser. Das ist eine Verdauungsstörung, bei der die Pferde zwar normal äpfeln, vorher oder nachher jedoch braunes Wasser die Beine hinunterrinnt. Bislang ist nicht klar, was dagegen hilft. Eine neue Studie der Tierärztlichen Fakultät an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München trägt nun dazu bei, die Entstehung der braunen Brühe besser zu verstehen.

Doch was ist Kotwasser? Mit Durchfall ist es nicht zu vergleichen. „Bei Kotwasser haben die Pferdeäpfel einen normalen Trockensubstanzgehalt“, erklärt Dr. Ingrid Vervuert von der Universität Leipzig, wo zurzeit eine Dissertation über die Zusammensetzung des Kotwassers läuft. „Kotwasser ist nicht gebundenes Wasser mit löslichen Nährstoffen und freien Fettsäuren darin.“ Auf den ersten Blick beeinträchtigt es die Pferde nicht – anders als ihren Besitzer – der muss die hässlichen Streifen entfernen.

Nimmt das Kotwasser überhand, kann es die Haut reizen. Eine Unterversorgung mit Nährstoffen ent-steht eher selten. „Je nachdem, wo es im Darm mit dem Kotwasser hapert, kann die Phosphor oder Kalzium- und Magnesiumaufnahme eingeschränkt sein“, sagt Dr. Dorothe Meyer von der Futtermittelfirma Iwest aus Hohenpeißenberg in Bayern. „Symptome gibt es kaum, weil zum Beispiel der Kalziumspeicher sehr groß ist.“ Kritisch wird es laut Dr. Meyer bei Fohlen und Mutterstuten, da Fohlen das Kalzium zum Wachsen benötigen. „Gerade Fohlen haben oft Kotwasser aufgrund von Magengeschwüren.“

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Für Kotwasser gibt es kein Patentrezept

Das mag daran liegen, dass die Ursachen sehr vielschichtig sind. Deshalb untersuchte Carolin Zehnder an der Tierärztlichen Fakultät der LMU München in ihrer Doktorarbeit anhand eines Fragebogens bei 42 Kotwasserpferden, welche Faktoren damit einhergehen. Das brachte neue Erkenntnisse über mögliche Auslöser – auch wenn immer noch niemand weiß, wie Kotwasser entsteht. „Wir hatten systematische Fütterungsfehler erwartet oder den Befall mit Darmparasiten“, sagt Institutsleiterin Professor Ellen Kienzle. „Dass vor allem Rangordnung, Geschlecht und Scheckung eine Rolle spielen, überraschte uns.“

Der Hinweis auf die Rangordnung ist für Kienzle interessant – zumal Kotwasser häufig bei Pferden in Gruppenhaltung auftritt. Kienzle: „Wir wurden hellhörig, als wir sahen, wie viele Pferde mit Kotwasserproblemen rangniedrig waren. Es könnten aber auch verschiedene Störungen sein, die durch Sozialstress hervorgerufen werden und sich dann als Kotwasser äußern.“

Doch die Abläufe im Darm sind bislang unklar. „Unter normalen Bedingungen wird im Dickdarm dem flüssigen Nahrungsbrei Wasser entzogen. Durch die anatomische Beschaffenheit des Dickdarms kommt die typische Kotballenform zustande“, erklärt Dr. Inka Kreling von der Tierärztlichen Klinik Binger Wald in Waldalgesheim/Rheinland-Pfalz. „Wird dieses System durch verschiedenste Einflüsse gestört, kann es auch zum Absatz von Kotwasser kommen; schon geringe Störungen in Zufluss und Absorption von Wasser im Verdauungstrakt können die Kotkonsistenz erheblich verändern“, sagt sie.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Ursachen für Kotwasser

„Alle Pferde aus der Gruppe mit Kotwasser waren ausreichend entwurmt worden, da dies oft die erste Maßnahme des Tierarzts war. Gutheißen kann ich diese Sofortmaßnahme nach den Ergebnissen der Studie nicht mehr, da eine häufige Entwurmung einen Reizdarm möglicherweise noch mehr belastet.“

Mangelnde Zahnkontrolle kommt laut Studie als Auslöser ebenso nicht in Betracht, auch wenn das häufig vermutet wird. Nachdem Carolin Zehnder und Ellen Kienzle die Parasiten als Verursacher von Kotwasser ausschließen konnten, beschäftigten sie sich ausgiebiger mit der Rangordnung und verglichen 37 Kotwasserpferde aus Gruppenhaltung mit 37 kotwasserfreien Pferden ebenfalls aus Gruppenhaltung.

„Es war erstaunlich, dass 30 Prozent der Pferde lediglich im Winter unter Kotwasser litten. Dann stehen sie fast nur im Stall, und das sorgt für Anspannung.“ Im typischen Vorbericht für Pferde, die unter Kotwasser leiden und deren Besitzer Rat bei Kienzle suchen, steht ein Stallwechsel. „Das spricht für Stress als auslösenden Faktor“, so Kienzle.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Stress bei Pferden ernstnehmen

„Nehmen Sie sich Zeit. Setzen Sie sich auch bei schlechtem Wetter zu Ihrem Pferd und beobachten Sie es. Gerade im Hinblick auf seine Rangordnung in der Herde.“ Vielleicht hat das Pferd Löcher im Fell, weil es ständig gebissen wird? „Wichtig ist auch, dass Sie die Futteraufnahme in der Gruppe beobachten. Die Automaten sehen wir eigentlich gar nicht mehr so gern, da es dort oft zu Rangeleien kommt.“

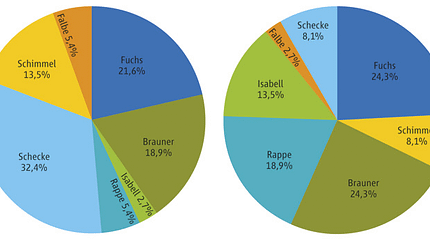

Ebenfalls auffällig war die hohe Zahl der Schecken, die an Kotwasser litten: „Das waren rund 30 Prozent“, sagt Kienzle verwundert (siehe linke Seite). Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Auftreten von Kotwasser will die Professorin nicht zulassen: „In unserer Studie waren dreimal mehr Wallache betroffen als Stuten. Sie sind jedoch häufig rangniedriger als Stuten, und damit wären wir wieder beim Faktor Stress“, sagt sie.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Fütterung ist entscheidend

„Vor allem in den letzten zwei Jahren häufen sich bei uns die Anfragen zu Problemen mit Kotwasser. Besonders stark im Winter“, sagt sie. Eggersmann entwickelte ein Futter, das mit Lignocellulose das Wasser stoppen soll. „Lignocellulose bindet Wasser, weil es eine Netzstruktur bildet. So wird der Nahrungsbrei aufgelockert, und die Mikroflora verdaut die Nährstoffe besser. Das reduziert Kotwasser“, erklärt Everding die Wirkung des Futters.

Dr. Dorothe Meyer hält dagegen, dass es lediglich die Symptome beseitige, nicht jedoch die Ursache: „Einfach nur Löschpapier zu nehmen, halte ich nicht für sinnvoll.“ Auch Professor Kienzle rät zur Vorsicht, vor allem bei quellfähigen Futtermitteln wie Flohsamen, Kleie und Trockenschnitzeln. „Bei unsachgemäßer Anwendung und Fütterung können diese zu Koliken führen. Füttern Sie solche Sachen mit Gefühl“, warnt Ellen Kienzle. Kritisch steht die Wissenschaftlerin der Gabe von Laktobazillen gegenüber. „Wer sagt mir, dass dies die richtigen Bakterien für den Pferdedarm sind? Ein Pferd hat natürlicherweise keine Laktoflora.“ Kienzle empfiehlt lieber Bierhefe oder Yea Sacc als Probiotika. Ingrid Vervuert stimmt ihr zu: „Bierhefe liefert Zellwandbestandteile und hat einen erhöhten Vitamin-B-Gehalt. Das fördert die positiven Bakterien. Deren Produkte unterdrücken die schlechten Bakterien.“

Vieles von dem hat Svenja Glaser ohne Erfolg ausprobiert. Von einer Züchterin hörte sie, Freiberger würden stark stickstoffgedüngtes Heu nicht vertragen und öfters mit Kotwasser reagieren. Seither bekommt Lovis weniger Heu, dafür mehr Stroh und im Winter proteinarme Heucobs – das Kotwasser ist seither so gut wie versickert. Ellen Kienzle rät, das Heu nicht zu reduzieren: „Ist die Ursache für Kotwasser ein Magengeschwür oder eine Blinddarm-Verstopfung, riskiere ich Koliken. Natürlich wird der Kot dadurch trockener, aber unter Umständen fängt man sich andere Probleme ein.“

Auch mit bereits stark verholztem Heu haben Pferde ein Problem: „Dann kann Kotwasser auftreten, weil die Dickdarmsymbionten zu viel von der Rohfaser Lignin nicht abbauen können“, sagt Dorothe Meyer.

Ingrid Vervuert beobachtete Kotwasser bei Pferden mit Silage-Fütterung und vermutet, dass Stickstoffverbindungen in der Silage Flüssigkeit mit sich ziehen und so für Kotwasser sorgen. Ihre Empfehlung: Wechsel von Silage auf Heu, gerne in Verbindung mit Bierhefe und Rübenschnitzeln. „Mit Hilfe von Lignocellulose bessert sich Kotwasser kurzfristig. Langfristige Ergebnisse gibt es nicht“, sagt sie. Von einem ständigen Futterwechsel rät sie ab. „Die Mikroflora braucht mindestens mehrere Wochen, um sich anzupassen.“ Ihr Favorit gegen Kotwasser sind Sojabohnenschalen. Sie könnten von der eher positiven Mikroflora sehr leicht als Nährsubstrat verwendet werden. „Leider sind sie sehr schwer zu bekommen“, bedauert Ingrid Vervuert.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Ursachenforschung: Check-Liste Kotwasser

Ist die Haltung korrekt?

In der Studie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) waren fast nur Offenstallpferde von Kotwasser betroffen. Professor Ellen Kienzle rät, die Haltung und damit mögliche Stressfaktoren genau zu beobachten. Steht Ihr Pferd im Regen, weil die anderen es nicht in den Stall lassen? Ist zu wenig Liegefläche vorhanden – und wenn ja: Wird in der Nähe gefressen? Pferde, die in Boxen gehalten werden, mögen oft ihren Nachbarn nicht. Das alles sorgt für Unruhe und Stress.

Was ergibt eine klinische Untersuchung?

Klären Sie ab, ob Ihr Pferd nicht vielleicht an einem Magengeschwür, einer chronischen Entzündung oder Blinddarm-Verstopfung leidet.

Wie ist die Futterqualität?

Bevor Sie es mit anderen Futtermitteln versuchen, sollten Sie das Grundfutter genau unter die Lupe nehmen. Sind Heu oder Silage schimmelig, beginnen Sie unbedingt an diesem Punkt mit der Umstellung und sorgen Sie für einwandfreies Futter.

Kontrollieren Sie die Fütterungspraxis

Achten Sie darauf, dass Ihr Pferd ausreichend und über den Tag verteilt Heu oder Silage erhält. Prüfen Sie, ob Ihr Pferd die Zusatzfuttermittel verträgt, und kontrollieren Sie die Kraftfuttermenge. Variieren Sie ein wenig bei der Fütterung. Probieren Sie Futtermittel aus, die Lignocellulose enthalten; sie liefert Nahrung für die guten Mikroorganismen im Darm. Wegen der enthaltenen Pektine sollten Sie es mit Bierhefe, melassierten Rübenschnitzeln, Sojabohnenschalen oder Möhren versuchen.

Lassen Sie die Zähne untersuchen

Ernährungsexpertin Dr. Ingrid Vervuert aus Leipzig rät, speziell bei alten Pferden mit Kotwasser die Zähne kontrollieren zu lassen. Möglicherweise können sie das Futter nicht mehr gut kauen.

Kontrollieren Sie den pH-Wert

Messen Sie auf jeden Fall den pH-Wert des Kotwassers. Nur so können Sie das richtige Futter wählen. Bei einem niedrigen Wert ist Bierhefe hilfreich, nicht Laktobazillen aus Joghurt. Bei hohem, alkalischem pH-Wert sind Laktobazillen laut Ingrid Vervuert gut geeignet.

Messen Sie den Sandanteil im Kot

Sand im Darm kann die Schleimhäute schädigen, muss aber nicht. Dr. Inka Kreling von der Tierärztlichen Klinik Binger Wald in Waldalgesheim/Rheinland-Pfalz rät, etwas Kot in einem durchsichtigen Gummihandschuh zu sammeln und den Handschuh mit Wasser auszufüllen. Bei starkem Sandgehalt im Kot setzen sich die Körner sehr schnell in den Fingerspitzen ab.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit

Welche Pferde neigen zu Kotwasser ?

1. Schecken sind öfters betroffen

An der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) untersuchte Carolin Zehnder in einer Studie, die Professor Ellen Kienzle betreute, Pferde mit Kotwasser. Auffällig ist die hohe Zahl an Schecken mit diesem Leiden: rund 30 Prozent aus der Gruppe der Tiere mit Kotwasser. Kienzle vermutet eine Reizdarm-Anfälligkeit von Schecken. Auch Tinker sind häufig betroffen.

2. Die Rangordnung spielt eine Rolle

Bei der Auswertung ihrer Fragebögen fiel Carolin Zehnder und Professor Ellen Kienzle sofort eine Verbindung zwischen Kotwasser-Problemen und der Rangordnung der Pferde auf. 40 Prozent der Kotwasserpferde stehen laut Aussage ihrer Besitzer an letzter oder vorletzter Stelle in der Rangordnung ihrer Herde. Als direkte Ursache lässt Ellen Kienzle die Rangordnungs-Problematik aber nicht gelten. Wahrscheinlicher ist Stress aufgrund der Rangordnung ein Auslöser.

3. Wallache leiden an Kotwasser

Die Kotwasserstudie von Carolin Zehnder und Professor Ellen Kienzle an der LMU München zeigt auch, dass mehr als dreimal so viele Wallache unter Kotwasser leiden als Stuten. Der Anteil der Wallache lag in der Kotwasser-Gruppe bei 78,6 Prozent. Hier vermuten die beiden Wissenschaftler allerdings einen Zusammenhang mit der Rangordnung, da Wallache in der Regel rangniedriger sind als Stuten.

Weitere Artikel zum Thema Medizin & Gesundheit