Spalten im Huf sind wie Risse im Eis – Alarmsignale, dass das Material nicht mehr stabil ist. Schuld sind Spannungen im Huf, Verletzungen der Krone, spitze Steine oder schlechte Pflege. Klaffendes Horn kann ein Pferd monatelang lahmlegen. Manche Risse sind dagegen völlig harmlos.

Das Horn hält nicht mehr zusammen

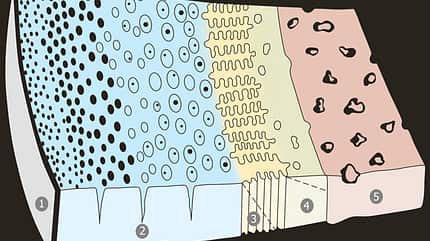

Teilt sich das Horn, sind viele Reiter ratlos. Ist das ein Riss, ist es ein Spalt? „In der Reitersprache sind das Synonyme, der Fachausdruck ist Hornspalt“, erklärt Burkhard Rau, Lehrschmied und Leiter der Rheinischen Hufbeschlagsschule im rheinland-pfälzischen Nerdlen. „Hornspalten sind Zusammenhangstrennungen in der Hornkapsel, die mehr oder weniger tief reichen. Sie verlaufen parallel zu den Hornröhrchen, also von oben nach unten und umgekehrt“, sagt Rau.

Je tiefer der Spalt, desto gravierender das Problem. Dringt er bis zur Lederhaut, kann Blut fließen, das Pferd geht lahm. Ohne diese Symptome wird es knifflig. „Die Tiefe eines Spalts ist von einem Laien, manchmal auch vom Fachmann, nur schwer zu erkennen“, sagt Burkhard Rau.

Klarheit ist aber nötig, denn durchdringende Spalten sind Eintrittspforten für Bakterien, die schwere Infektionen verursachen können. „Wir röntgen daher grundsätzlich jeden Huf mit Hornspalt“, sagt Pferdefachtierarzt Dr. Joachim Onderka von der Tierklinik Partners in Wehr/Baden-Württemberg.

Röntgenbilder sind außerdem wichtig, um einer häufigen Ursache des Übels auf die Spur zu kommen – der gestörten Huf-Balance, die das Horn zum Zerreißen spannt. „Spalten entstehen, wenn die Hornkapsel fehlbelastet ist“, sagt Hufschmied Rau. Dabei kommt es auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren an. Die meisten erkennt der Fachmann, der genau hinschaut: Sind die Hufe symmetrisch, stimmen die Winkel im Verhältnis zum Fesselstand, wie fußt das Pferd?

Doch ein Aspekt wird oft übersehen: „Der Hufbeinträger, der das knöcherne Hufbein mit der Hornkapsel verbindet, gehört ebenfalls zur Huf-Balance“, sagt Tierarzt Onderka. Und ohne Röntgenstrahlen tappt der beste Experte im Dunkeln, wie das Hufbein tatsächlich liegt.

Erste Therapie-Schritte

1. Röntgen: Die Bilder zeigen, wie tief der Spalt tatsächlich ist.

2. Sanieren: Der Spalt wird ausgeschnitten oder ausgefräst.

3. Stabilisieren: Der Spalt wird entlastet und ruhiggestellt.

Das Horn hält nicht mehr

Einen Hinweis, warum sich das Horn spaltet, gibt allerdings oft schon die Lage des Defekts, also ob es sich um Zehenwand-, Trachtenwand-, Tragrand- oder Kronrandspalten handelt. „Es gibt gewisse Erfahrungswerte, dass Ursprung und Ort des Spalts häufiger an bestimmte Ursachen gekoppelt sind“, sagt Joachim Onderka.

Kronrandspalten – insbesondere solche im Trachtenbereich – sind in den meisten Fällen ein Problem hochbelasteter Hornwände. Und sie sind besonders heikel. Das liegt vor allem an der Beweglichkeit des nur scheinbar starren Hufs. „Krone und Trachtenbereich sind so konstruiert, dass sie sehr viel beweglicher sind als etwa die Zehenspitze. Das ist nötig, weil sonst der Hufmechanismus, der für die Durchblutung sorgt, nicht funktionieren könnte“, erklärt Hufschmied Marcel Jurth aus dem badischen Steinen-Höllstein. Stehen diese mobileren Regionen unter Spannung, reißen sie zwangsläufig schneller – wie eine gesprungene Eisschicht, an der man wackelt.

Verantwortlich für die gespannten Verhältnisse sind in erster Linie drei Kandidaten: Züchter, die die Hufpflege ihrer Fohlen viel zu lang hinauszögern und so verkorkste Stellungen zementieren.

Termine zur Hufbearbeitung einhalten

Pferdebesitzer, die die Intervalle zur Hufbearbeitung nicht einhalten; und Hufbearbeiter, die ihr Handwerk nicht verstehen. Das bekam Noriker-Stute Sonja zu spüren. Das Pferd lahmte deutlich, obschon der Spalt im Huf gar nicht so dramatisch aussah. „Der Hufbearbeiter hatte die Hufe viel zu stark beschnitten. Der Kaltblüter stand quasi auf Ponyfüßchen, die der Last nicht standhalten konnten“, erzählt Marcel Jurth, der als Hufschmied regelmäßig für die Tierklinik Partners arbeitet.

Manchmal stören auch die Eisen. Oft werden sie an den vorderen Hufen etwas zurückgelegt, um das Abrollen zu erleichtern. „Arbeitet der Schmied hier nicht korrekt, liegt das Eisen statt auf dem Tragrand auf der Hufsohle. Der Hufmechanismus kann nicht mehr normal arbeiten: Die Sohle kann sich bei Belastung nicht durchwölben, weil dort das Eisen au iegt; das beeinträchtigt auch die Kronenbewegung“, erläutert Rau.

Tragrandspalten sind häufiger bei unbeschlagenen Pferden mit zu langen Hufen. Hier muss sich also der Pferdebesitzer an die eigene Nase fassen und die Termine zur Hufpflege nicht hinausschieben. „Betroffen sind vor allem die weniger belasteten, schräger stehenden Wände“, erklärt Burkhard Rau.

Ein häu ger Grund für Zehenwand- oder Seitenwandspalten sind zu lange Trachten. „Manche Hufschmiede neigen dazu, die Trachten zu lang stehenzulassen“, kritisert Rau. Der Schaden ist zum Glück meist schnell behoben: „Seitenwandspalten stabilisieren sich oftmals schon durch einmaliges Verbessern der Hufstellung.“

Untergeschobene Trachten können ebenfalls schuld sein. „Durch den Druck in Richtung Zehe beult der Tragrand nach außen, und am Ende dieser Beule im letzten Drittel der Hufseitenwand entsteht ein Hornspalt“, sagt Jürgen von Grumbkow-Pfleiderer, Huforthopäde aus dem baden-württembergischen Burgstetten. Bei unsymmetrischen Hufen hebelt sich die weniger belastete Hufseitenwand nach außen – Spannung entsteht. Anfällig sind auch Hufe, die allzu sehr in die Breite gegangen sind, so dass die Hufwände rund um den Huf nach außen hebeln.

Reiter muss auf Huf achten

Zur Zerreißprobe für den Huf können jedoch auch Verletzungen werden, etwa wenn sich das Pferd unglücklich auf den Kronrand tritt oder mit dem Huf gegen eine Kante schlägt. Selbst ein simpler Stein auf dem Boden kann zur Bruchlandung für den Huf werden. „Tritt das Pferd darauf, kann diese spontane Fehlbelastung zu einem Hornspalt führen“, sagt Burkhard Rau. Diese Gefahr ist besonders hoch, wenn im Sommer das Hufhorn knallhart ist.

Das Wetter hinterlässt auch Windrisse. Das sind oberflächliche Defekte, die nur die äußerste Glasurschicht betreffen. Dass diese reißt, ist normal – und kein Grund zur Sorge.

„Das passiert, wenn morgens die Hufe feucht werden, das Horn quillt und das Wasser dann durch Wind oder Sonne sehr schnell verdunstet“, erklärt Rau. „So kommt es zu Fehlern der ursprünglichen Bindungssituation, vor allem in den Wasserstoffbrücken.“ Denn das quellfähige Hufhorn ist darauf ausgelegt, Wasser langsam aufzunehmen und es auch nur langsam abzugeben. Windrisse muss man nicht behandeln. Um das Horn geschmeidig zu halten, können Sie es jedoch mit Huffett, Öl oder Balsam pflegen.

Je tiefer der Spalt, desto tiefer muss die Therapie ansetzen. Mit ein bisschen Querraspeln am Ende des Risses ist es nicht getan, auch wenn das früher oft praktiziert wurde. „Diese Bearbeitung ist Unsinn“, sagt Burkhard Rau. „Wenn ich gegenraspeln will, muss ich das so tun, dass ich die Hornwand komplett durchtrenne. Der Druck soll ja gebrochen werden.“

Huf-Sanieren erfordert tiefe Schnitte

Bei der Behandlung von Spalten folgt Tierarzt Dr. Joachim Onderka einem klaren Schema: Nach dem Röntgen wird der Spalt saniert, also ausgefräst oder ausgeschnitten. Und zwar so tief, bis stabiles Horn oder die Huflederhaut zum Vorschein kommen. „So können wir auch sichergehen, dass sich nicht irgendwo im Spalt schon eine Infektion gebildet hat, die mit Antibiotika behandelt werden müsste“, erläutert Onderka.

Der Tierarzt untersucht außerdem das Blut des Pferds, ob vielleicht wichtige Spurenelemente fehlen. „Zinkmangel wirkt sich zum Beispiel schlecht auf die Hornqualität aus – und sprödes, brüchiges Horn reißt schneller ein“, sagt Onderka.

Entlasten ist der nächste Schritt, damit das Horn nicht weiter klafft und der Defekt mit der Zeit herauswachsen kann. Dazu legt Hufschmied Jurth zunächst eine Schwebe an, kürzt also unterhalb des Spalts den Tragrand. Dann bekommt das Pferd einen orthopädischen Beschlag. „In dem Bereich, der entlastet werden soll, schweiße ich zum Beispiel einen Steg ein, der zusätzlich mit Silikon unterfüttert wird“, erläutert Jurth. So wuchs der Hornspalt von Noriker-Stute Sonja geschlossen herunter. Zehn Monate nach Beginn der Therapie erinnert nur noch ein kurzer, schmaler Streifen knapp oberhalb des Tragrands an das Übel.

Horn aus der Tube ist problematisch

Um den Hornspalt wie ein gebrochenes Bein ruhigzustellen, gibt es noch diverse andere Varianten. Eine ist der Huf-Cast, also ein moderner Kunststoffgips, der am Beschlag befestigt wird. Viele Schmiede fixieren jedoch eher mit Drähten, Bändern oder Kunststoffpflastern.

Den Spalt mit Kunsthorn zu füllen, um ihn zu stabilisieren, ist ein zweischneidiges Schwert: „Das große Problem ist, dass der aufgefüllte Bereich nicht kontrolliert behandelt werden kann, was die Infektionsgefahr erhöht“, sagt Marcel Jurth, der deshalb nur ausnahmsweise zum Horn aus der Tube greift.

Huforthopäde von Grumbkow-Pfleiderer schlägt bei der Behandlung von Spalten einen ganz anderen Weg ein. Er hält nichts vom Fixieren. „Klammern oder Hornpflaster können Schaden anrichten, da das Horn an dieser Stelle nicht mehr flexibel ist. Im schlimmsten Fall fördern sie sogar das Einreißen nach oben oder an einer anderen Stelle im Horn.“

Er rät, beschlagene Pferde zur Korrektur auf Barhuf umzustellen, „einfach, damit ständig am Huf gearbeitet werden kann und der gesteuerte Abrieb funktioniert“. Denn nur, wenn die Ursache der üblen Spannungen beseitigt wird, kann der Huf gesund nachwachsen – und der Hornspalt auf Dauer verschwinden. Darüber sind sich alle Fachleute einig.

Unsymmetrische Hufe bearbeitet von Grumbkow-Pfleiderer so, dass sich diese langfristig durch Abrieb wieder symmetrisch formen. Das Pferd belastet die Hufe wieder gleichmäßig und fußt gleichmäßig ab. Hebelnde Hufwände bearbeitet von Grumbkow-Pfleiderer so, dass sie den Bodengegendruck aufnehmen können. „Herstellen der physiologischen Hufzustände“, nennt das der Orthopäde.

Kameras helfen dem Hufschmied

Hufschmied-Ausbilder Rau sagt: „Die Fehlbelastungen müssen verschwinden.“ Er nutzt dazu gerne moderne Technik. „Hochgeschwindigkeitsaufnahmen liefern uns wichtige Details über die Belastung des Hufs in der Bewegung, die ich mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann.“ Ergänzend setzt Rau Druckmessungen ein. Anhand der Resultate kann der Schmied gezielt an den Spannungen feilen. Währenddessen brauchen Pferd und Besitzer vor allem eines: viel Geduld. Denn der Spalt wächst nur so schnell heraus, wie neues Horn nachschiebt – also monatlich etwa sechs bis neun Millimeter. „Vor allem bei Kronrandspalten im Trachtenbereich darf das Pferd oft mehrere Monate nicht geritten werden und sich auch nicht frei bewegen“, sagt Tierarzt Dr. Joachim Onderka. Sonst hat der Spalt kaum eine Chance, geschlossen von oben nach unten herauszuwachsen.

Manche Spalten wachsen nie heraus

Manche Spalten wachsen auch nie heraus, und die Pferde laufen dennoch problemlos. So einen Fall hat Hufschmied Rau: „Am Zustand des Spalts hat sich in den letzten drei Jahren nichts verändert; von oben wächst kein zusammenhängendes Horn nach. Wir gehen daher von einem Kronranddefekt infolge einer Verletzung aus.“

Daraus hätte auch eine Kluft werden können. Diese Risse verlaufen nicht längs durch den Huf wie Spalten, sondern quer – also senkrecht zu den Hornröhrchen. Die Gefahr, dass sie weiter einreißen, ist daher gering. In der Regel wachsen sie einfach heraus. Ursache sind hauptsächlich Verletzungen der Hufkrone oder durchgebrochene Hufgeschwüre. Im Einzelfall kann auch eine hohle Wand dahinterstecken. „Das birgt Entzündungsgefahren“, sagt Rau und rät Pferdebesitzern, zur Sicherheit den Tierarzt zu rufen.

Und vergessen Sie nicht: Lassen Sie regelmäßig einen versierten Hufexperten kommen. Denn gute Pflege ist der beste Schutz vor riskanten Spalten.

Horn von stabil bis spröde

Wie gut die Hufe eines Pferds sind, hängt von vielen Faktoren ab. Neben Futter und Haltung spielen auch die Gene eine Rolle. Das Horn des Pferdehufs schützt die inneren Strukturen, dämpft Stöße, überträgt Kraft und muss hohem Druck standhalten, ohne sich schnell abzunutzen. Gutes Horn ist hart, stark belastbar und extrem reißfest. Schlechtes sorgt für Probleme: Bröckelige, mürbe oder spröde Hufe brechen schneller aus und spalten sich viel eher.

Viele verschiedene Faktoren – innere wie äußere – beeinflussen die Qualität des Horns. Dazu gehören unter anderem Beschlag, Alter, Bewegungsmangel, Krankheiten und die Haltung des Pferds. Steht es den ganzen Tag in einer Mischung aus Kot und Urin, zersetzt sich das Horn, die Zugfestigkeit sinkt. Einfluss auf die Qualität hat auch die Feuchtigkeit des Horns. Ist sie zu hoch, nimmt die Zugfestigkeit ab. Ist die Feuchtigkeit zu niedrig, wird es spröde.

Die Ernährung des Pferds spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In Futterversuchen mit Zusätzen von Biotin, Zink, Kupfer, Jod, Methionin oder Tyrosin fanden Forscher heraus, dass sich das Horn dadurch positiv veränderte. Tierärzte verordnen Pferden mit Horndefekten daher oft entsprechende Futterzusätze.

Aber auch Vererbung und Rasse spielen eine Rolle. Wissenschaftler fanden heraus, dass Vollblüter wesentlich härteres Wandhorn haben als Warm- und Kaltblüter. Problematisch ist außerdem, dass Stuten mit schlechten Hufen meist früh in die Zucht genommen werden. Dabei konnten Studien an Lipizzanerpferden belegen, dass gutes oder schlechtes Horn genetisch bedingt ist, also vererbt wird.