Abraxas wurde nur zwölf Jahre alt. Neben Arthrose und Hufrollenentzündung quälte den Hannoveraner-Wallach laut Röntgenbildern noch etwas ganz anderes: Osteoporose, Knochenschwund.

„In allen vier Beinen lösten sich die

Knochen auf“, erzählt seine Besitzerin

Abena Hannah Flemming aus Bremen,

die ihren Wallach vom Tierarzt komplett durchröntgen ließ. „Ein Knochen im Hinterhuf war sogar schon gebrochen.“ Stehen konnte der schwarze Wallach kaum noch. Laut Blutprobe, die der Tierarzt nahm, litt Abraxas unter starken Schmerzen. Er wurde eingeschläfert. Woher die Auflösungserscheinungen der Knochen kamen, kann sich seine Besitzerin nicht erklären. „Er war ja noch nicht alt und auch kein Turnierpferd, das hohe Leistungen bringen musste.“

Die Diagnose Osteoporose, mittlerweile immer öfter gestellt, löst bei Dr. Anton Fürst von der Pferdeklinik der Schweizer Universität Zürich allerdings Kopfschütteln aus: „Osteoporose beim Pferd gibt es nicht. Meist ist es eine Fehldiagnose oder ein falsch interpretiertes Röntgenbild“, sagt der Leitende Oberarzt.

Abnehmende Knochendichte: So kommt es zur Fehldiagnose "Osteoporose"

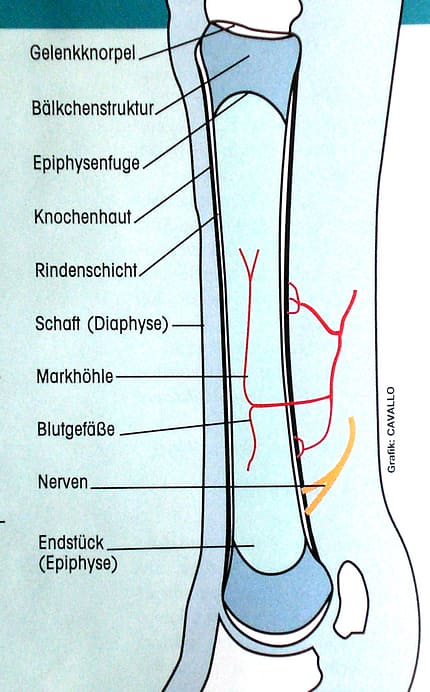

Die sitzen im trabekulären Bereich am Ende der Röhrenknochen und sorgen für maximale Stabilität bei geringem Gewicht.

Beim Menschen erkranken vor allem ältere Frauen an Osteoporose. Hormonelle Veränderungen tragen ihren Teil dazu bei, dass Knochen instabil werden, und ein harmloser Sturz zu einem komplizierten Oberschenkelhalsbruch führen kann.

Diese Form von Osteoporose gibt es beim Pferd jedoch nicht. Bislang sind keine Fälle von Spontanfrakturen bekannt. „Wenn, dürften wie beim Menschen eher Stuten davon betroffen sein. Doch deren Hormonaktivität funktioniert mehr oder weniger gut bis zum Schluss“, sagt Pferdefachtierarzt Dr. Christian Bingold, Chef der Pferdeklinik Großostheim/Bayern.

Was steckt also hinter der Diagnose Osteoporose? Auch beim Pferd nimmt die Knochenstruktur ab. Allerdings nicht hormonbedingt und ohne spontane Knochenfraktur. „Die sogenannte Osteopenie ist eine völlig normale Alterserscheinung und keineswegs bedenklich, weil sie nicht zu spontanen Brüchen führt“, sagt Fürst, der in einer 2008 veröffentlichten Studie keine Anzeichen für eine altersbedingte Osteoporose beim Pferd fand.

Er untersuchte 56 Knochen (Schienbein und Speiche) von 15 Pferden und stellte fest, dass weder Rasse noch Geschlecht Einfluss auf Knochendichte und -struktur haben. „Für die Abnahme der Knochendichte im Alter gibt es allerdings eine logische Erklärung: Ein 30jähriges Pferd hat weniger Muskeln und weniger Kraft als ein junges. Es ist nur von Vorteil, wenn auch die Knochen leichter werden und sich dem Alter anpassen.“

Beim Pferd nimmt die Knochendichte etwa vom 20. Lebensjahr an ab. „Die Knochenbälkchen werden weniger, Hohlräume entstehen, die Knochen werden

leichter“, sagt Dr. Anton Fürst. „Diese altersbedingten Veränderungen könnten eine Erklärung für vermehrte Brüche und Risse bei älteren Pferden sein.“

Tildren: Ein Medikament führt zu Verwechslungen

Auch bei Pferden, deren Knochen degenerieren, kommt Tildren zum Einsatz und soll die Knochendichte erhöhen. „Seine Verwendung brachte wohl den Namen Osteoporose ins Spiel“, mutmaßt Dr. Bingold.

Knochenveränderungen beim Pferd treten vor allem an Strahl- und Gleichbein auf. Beide Knochen sind enormen Belastungen ausgesetzt. „Der Fesselträger wird bei jedem Galoppsprung stark strapaziert“, erklärt Dr. Anton Fürst. Ei- ne besonders bekannte Folge davon ist die Gleichbeinlahmheit (Sesamoidose, CAVALLO 9/2003).

Veränderungen am Gleich- und Strahlbein können durch Röntgen festgestellt werden, zeigen sich aber auch ohne Blick ins Innere – die Pferde beginnen, zu lahmen. Manche Tiere sind genetisch vorbelastet, erkranken daher eher am Strahl- oder Gleichbein. Eine Frage des Alters ist die Sesamoidose jedoch nicht: „Es gibt auch junge Pferde, bei denen eine solche Veränderung festgestellt wurde“, sagt Dr. Fürst.

Warum werden Veränderungen am Gleich- oder Strahlbein dann trotzdem in einem Atemzug mit Osteoporose genannt? Weil Röntgenbilder den Tierarzt bisweilen in die Irre führen. Denn um jedweder Belastung standzuhalten, baut sich der Knochen um und bildet vermehrt Knochenbälkchen. Das kostet Zeit, oft mehrere Wochen. „Gibt man ihm diese Zeit nicht, degeneriert der Knochen“, erklärt Dr. Fürst.

Diese Degeneration stellt der Tierarzt per Röntgenbild fest. Darauf sieht die Struktur eines solchen Knochens weniger dicht aus als die eines gesunden. Er scheint sich aufzulösen, ähnlich wie bei einem Menschen mit Osteoporose.

Der Knochenaufbau beim Pferd

Im Bereich der Epiphyse sehen Knochen innen wie ein Schwamm aus. Das liegt an den feinen Knochenbälkchen (Trabekel), welche die Schwammstruktur (Spongiosa) bilden. Mit einem Schwamm hat dieser Bereich allerdings nichts zu tun, denn die Knochenbälkchen sorgen für Stabilität. Dennoch sind Knochen insgesamt elastisch, sie würden sonst viel zu leicht brechen. Ihre Hohlräume sind mit rotem Knochenmark gefüllt. In der Mitte, dem Schaft oder der Diaphyse des Knochens, ist das Knochengewebe sehr dicht, es heißt Kompakta. Unter dieser Schicht befindet sich bei langen Röhrenknochen die Markhöhle mit dem bindegewebsartigen Knochenmark. Hier lagern Stammzellen für die roten und weißen Blutkörperchen. Bei Fohlen ist das noch gut durchblutete Knochenmark ein wichtiger Ort der Blutbildung, im Alter wandelt es sich zu gelbem Fettmark um. Das kann sich bei Bedarf, zum Beispiel starkem Blutverlust, wieder in blutbildendes Knochenmark wandeln.

Spezielle Zellen, Osteoblasten, bauen den Knochen auf, indem sie entweder ins Knochengewebe eingeschlossen werden und sich in Knochenzellen umwandeln. Oder sie bauen in der Epiphysenfuge (siehe Grafik) zwischen Epi- und Diaphyse Knorpel in Knochen um. Für den Abbau von Knochen sorgen Osteoklasten. Mit etwa fünf Jahren ist bei Pferden die Verknöcherung abgeschlossen, das Pferd ist ausgewachsen. Dennoch baut sich der Knochen bei Belastung wieder um und passt sich ständig den äußeren Bedingungen an.

Biphosphonaten: Veränderungen am Knochen werden damit behandelt

„Die Wirkung beim Pferd ist bislang allerdings noch nicht untersucht. Es gibt einige wenige Studien, auf die sich alle berufen“, sagt Dr. Fürst. Aus diesem Grund sind Biphosphonate wie Tildren für Pferde nur in wenigen Ländern zugelassen, wie zum Beispiel in der Schweiz.

Diese Medikamente wirken zudem schmerzstillend. Das macht auf den Pferdebesitzer zunächst den Eindruck, dieArznei würde wirken. „Der Placebo-Effekt ist wirklich enorm“, weiß Dr. Fürst.

Tildren wird entweder als Infusion gegeben oder über zehn Tage einmal täglich intravenös. Die Wirkung hält etwa sechs Monate. Dr. Fürst ist von Tildren trotzdem nicht überzeugt (CAVALLO 12/2007): „Das Medikament ist für Menschen mit Osteoporose entwickelt worden. Ob es bei Pferden wirkt, ist noch nicht ausreichend untersucht.“ Besser sei, die Pferde bei Beschwerden pausieren zu lassen und anschließend nicht mehr zu großen Belastungen auszusetzen. „Trat zum Beispiel die Gleichbeinlahmheit bei einem Springpferd auf, sollte es nach der Boxenruhe nicht mehr im Sport eingesetzt werden“, rät Dr. Fürst.

Degenerierte Knochen sind laut seiner Studie also kein Anzeichen von Osteoporose, wie man sie aus der Humanmedizin kennt. Sondern entweder eine völlig normale Alterserscheinung oder Zeichen einer Überbeanspruchung der Knochen.