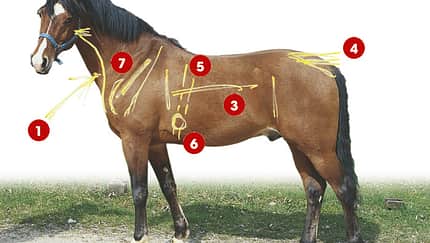

Der erste Eindruck

Wie ein Pferd konstruiert ist, verrät einiges über seine Reiteigenschaften und gibt Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme. Für Zuchtpferde gelten dabei deutlich strengere Maßstäbe als für Reitpferde, weil sie ihre Stärken und Schwächen vererben: Sie sollen nicht dem Durchschnitt der Zucht entsprechen, sondern dafür sorgen, daß die nächste Generation besser wird.

Ein perfekt gebautes Pferd ist selten. Und manche, die in der Exterieurbeurteilung schlecht abschnitten, verwandeln sich beim Laufen in Traumtänzer. Weil aber Konstruktionsfehler beim Pferd so leicht zu entdecken sind, neigen viele bei der Exterieur-Beurteilung zur Fehlerguckerei. Das wird dem Pferd nicht gerecht. Wer nur herumkrittelt, entlarvt sich nicht als Pferdekenner, sondern als Nörgler. Dabei sind die Grundlagen richtiger Pferdebeurteilung recht einfach. Oberstes Kriterium ist die Gesamterscheinung: Wirkt das Pferd harmonisch? Paßt der Kopf zum Körper und die Vorhand zur Hinterhand; passen die Beine zum Rumpf? Ein unharmonisches Pferd hat zum Beispiel zierliche Beine, einen tonnigen Körper, einen dürren Hals und einen klobigen Kopf. Nach der ersten Harmonie-Beurteilung können Sie ins Detail gehen. Dabei kommen Sie um einige Fachbegriffe nicht herum.

Ganaschen

Die Ganaschen befinden sich an der Kehle des Pferds. Sitzen dort viel Fett und Muskeln, hat es kaum Ganaschenfreiheit. Soll es am Zügel gehen, wird seine Ohrspeicheldrüse durch das umliegende Gewebe gequetscht. Der Fachbegriff heißt „eng in der Ganasche“. Solche Pferde lassen sich nur schwer durchs Genick reiten. Winkelt das Pferd den Kopf an, treten an der Seite dicke Wülste hervor. Bei einem Pferd mit guter Ganaschenfreiheit sollten in die Vertiefung an der Kehle mindestens zwei Finger passen.

Aufgesetzter Hals

Mit diesem Ausdruck wird die Lage des Pferdehalses beschrieben. Züchter wünschen sich den Pferdehals etwa rechtwinklig zu den Schultern. Ist er hoch auf die Schulter gesetzt, wird der Reiter Probleme bei der Ausbildung haben: Die Halskonstruktion täuscht ihm eine falsche Aufrichtung vor. Solche Pferde verkriechen sich gerne hinter dem Zügel.

Hirschhals

Von einem Hirschhals spricht man, wenn die Muskeln an der Halsunterseite stark ausgeprägt sind, die Halsoberseite dagegen nur schwach bemuskelt ist. Viele Hirschhälse sind tief an der Schulter angesetzt und steil. Die Tendenz zum Hirschhals ist angeboren; andererseits können Hirschhälse dem Pferd auch angeritten werden. Das ist ein Zeichen für falsches Reiten und zeigt, daß das Pferd mit harter Hand und Ziehen am Zügel geritten wurde. Die Muskeln an der Unterseite sind oft hart, ein Zeichen dafür, daß das Pferd verspannt ist. Normalerweise sollte der Unterhals leicht hin- und herwabbeln. Zwischen Ober- und Unterhals soll eine leichte Rinne zu erkennen sein.

Schwanenhals

Pferde, deren Hals sehr lang und stark geschwungen ist, haben einen Schwanenhals. Diese Pferde sind häufig schwer durchs Genick zu reiten, da sie sich leicht hinter dem Zügel verkriechen oder den Hals seitlich verdrehen. Der höchste Punkt ist nicht das Genick, sondern der zweite oder dritte Halswirbel. Mittlerweile gibt es kaum noch Pferde mit Schwanenhals, da sie aus der Zucht genommen wurden.

Speckhals

Ein Speckhals ist ein kurzer, kräftiger Hals, bei dem zusätzlich reichlich Fett, vor allem am Mähnenkamm, eingelagert und die Muskulatur im oberen Halsbereich übermäßig stark ausgeprägt ist. Auch die Kehle ist dick bemuskelt, was das Am-Zügel-Reiten erschwert.

Drosselrinne

Die Drosselrinne markiert den Verlauf der äußeren Drosselvene am Hals und ist als Einsenkung zu erkennen. Die Drosselvene sammelt den größten Teil des Bluts aus dem Kopf.

Axthieb

Manche Pferde haben an der Stelle, an der der Hals in den Widerrist übergeht, eine deutliche Kerbe. Sie wird Axthieb genannt. Vor allem bei Pferden mit arabischem oder englischem Vollblutanteil findet sich diese Delle, die keine Funktion, keine Vor- und Nachteile hat.

Trocken und schwammig

Ist von einem trockenen Kopf oder von trockenen Beinen die Rede, sind damit scharfe Konturen gemeint. Ein trockener Körperbau beschreibt einen durchtrainierten Körper mit geringer Fettschicht: Unter der feinen Haut treten Knochen und Sehnen sichtbar hervor. Das Gegenteil davon ist schwammig.

Freie oder steile Schulter

Gemessen wird die Schulter von der Mitte des Widerrists zur Bugspitze. Von freier Schulter spricht man, wenn das Vorderbein weit nach vorne und hinten schwingen kann und durch die Schulter nicht behindert wird. Die Gänge des Pferds sind dann raumgreifend. Daher ist eine schräge, lange Schulter für das Pferd besser. Eine kurze, steile Schulter schränkt den Raumgriff ein. Von einer steilen Schulter spricht man, wenn der Winkel zwischen Schulterblatt und Oberarm mehr als 100 Grad beträgt. Üblich ist ein Winkel zwischen 90 und 100 Grad.

Senkrücken

Bei Pferden mit Senkrücken (Lordose) sind Bänder und Muskeln schwach und besitzen kaum Tragkraft. Der Rücken sieht aus wie eine Hängematte. Die Bänder und Knochen werden übermäßig belastet. Alte Pferde haben häufig einen Senkrücken; auch lange genutzte Zuchtstuten, die nicht geritten werden, neigen dazu. Er kann angeboren oder durch zu frühe Belastung des Rückens entstanden sein. Diese Verformung kann man nicht wieder rückgängig machen.

Wird das Pferd konsequent in Dehnungshaltung geritten, kann man die Muskulatur an Bauch und Rücken wieder stärken. Pferde mit Senkrücken sind anfälliger für Kissing Spine; eine Krankheit, bei der die Dornfortsätze der durchhängenden Wirbelsäule zum Aneinanderreiben und Überlappen neigen. Beim Alterssenkrücken berühren sich die Dornfortsätze aber nicht zwangsläufig.

Karpfenrücken

Beim Karpfenrücken (Kyphose) ist der Rücken nach oben gewölbt. Diese angeborene Verformung bereitet dem Pferd kaum Probleme, dem Reiter dafür um so mehr: Weil der Schwung der Hinterhand nicht auf den Rücken übertragen wird, ist das Pferd hart wie ein Brett zu sitzen.

Geschlossene Flanke/Hungergrube

Den Bereich unterhalb der Hüfte bis zum Bauchansatz nennt man Flanke oder Lende. Von geschlossenen Flanken ist die Rede, wenn sich hinter den Rippen und vor dem Hüfthöcker keine tiefe Grube bildet. Die Flanke ist offen, wenn dort eine deutlich sichtbare Mulde zu erkennen ist, die Hungergrube.

Kruppe

Die Kruppe ist der hintere Teil des Pferderückens. Zu ihr gehören die Kreuzbeinwirbel, die ersten vier Schweifwirbel und die drei Hüftknochen Darmbein, Sitzbein und Schambein. Die Kruppe soll lang und breit sein und leicht nach hinten abfallen. Dellen und Beulen sind unerwünscht.

Geschliffen

Das Vorderfußwurzelgelenk soll sich bei seitlicher Betrachtung klar und deutlich vom Vorderbein abzeichnen. Ist das nicht der Fall, spricht man von geschliffenen Gelenken. Ein leicht geschliffenes Vorderbein ist nicht weiter bedenklich. Stark geschliffene Gelenke gelten von ihrer Form und Größe her als nicht sehr belastbar.

Hanken

Der Begriff bezeichnet die Gelenke der Hinterhand. Dazu gehören Hüft-, Knie- und Sprunggelenk. Hankenbeugung beim Pferd bedeutet, daß es diese Gelenke winkelt, fast so, als wolle es in die Knie gehen. Dadurch senkt sich die Kruppe und wird niedriger als der Widerrist. Das ist bei der Versammlung erwünscht. Der Rücken wölbt sich dabei auf.

Hosen

Die Muskulatur an der Hinterhand nennt man auch Hosen. Sind die Muskeln dort besonders ausgeprägt, sehen sie von hinten aus wie Ballon-Reithosen: Am Oberschenkel dick, nach unten hin verjüngend. So wünschen sich Experten die Bemuskelung der Hinterhand. Verläuft die Muskulatur anders herum – oben schmal, unten breit, spricht man von Fuchslendigkeit. Bei jungen oder schlecht gerittenen Pferden sind die Hosen eher schwach ausgeprägt.

Eingeschient und eingeschnürt

Diese Begriffe bezeichnen den Übergang vom Sprunggelenk in die Hinterröhre. Sie soll mittig und gerade aus dem Sprunggelenk wachsen. Betrachtet man das Hinterbein von der Seite, steht das Röhrbein exakt unter dem Sprunggelenk und unterstützt es auf diese Weise. Schlecht eingeschient ist ein Gelenk, wenn der Übergang vom Sprunggelenk ins Röhrbein abrupt und nicht fließend ist. Eingeschnürt bedeutet, daß die Röhrbeine am Sprunggelenk schmaler sind als an der Fessel. Das bietet dem Gelenk keine Unterstützung und ist daher nicht erwünscht. Erwünscht ist ein Röhrbein, das den gleichen Umfang hat wie das Gelenk.

Piephacke

Wird zuviel Gelenksflüssigkeit (Synovia) produziert, und schwillt dadurch der Fersenbeinhöcker des Sprunggelenks an, spricht man von einer Piephacke oder auch von einer Galle. Die häufigste Ursache sind Tritte gegen die Boxenwand. Der Fersenbeinhöcker steht weit hinaus und ist daher für solche Verletzungen anfällig. Auch wenn Pferde auf zu hartem Boden liegen, quetschen sie sich die Fersenbeinhöcker. Solange die Beulen weich sind, sind es Schönheitsfehler, die das Pferd nicht stören. Werden sie warm oder hart, oder liegen sie an ungünstigen Stellen, stören sie die Beweglichkeit des Gelenks, entzünden sich und führen zu leichten Lahmheiten. Gallen entstehen zum Beispiel auch an den Fesseln der Vorder- und Hinterbeine durch Überanstrengung, Gelenkfehlstellungen oder zuviel eiweißhaltiges Futter.

Hasenhacke

Bei einer Hasenhacke schwillt die Seite des Sprunggelenks unterhalb des Fersenbeines an. Die Hasenhacke kann auch angeboren sein. Dabei handelt es sich um eine Anomalie des Sprunggelenks, bei der die hintere Linie unterhalb des Fersenbeinhöckers nach hinten gebogen ist. Schmerz und Lahmheit treten nur in den ersten Wochen auf. Die Schwellung bleibt als dauerhafter Schönheitsfehler erhalten.

Rehbein

Bei einem Rehbein ist die äußere, obere Fläche des hinteren Röhrbeins verdickt. Drückt es auf die Beugesehne, schmerzt es das Pferd. Sonst ist ein Rehbein eher schmerzlos. Ursache können Knochenhautentzündungen oder Entzündungen der Gelenkkapsel sein. Ein Rehbein kann auch angeboren sein.

Köten

Köten heißen die hinteren Teile des Fesselkopfs. Dort wachsen lange Haare (Fesselbehang oder Kötenhaare), die ablaufendes Wasser von der Fesselbeuge fernhalten. Die Stelle ist sehr empfindlich. Oft kommt es dort zu Mauke, einer Hautentzündung in der Fesselbeuge. Ursache sind Stoffwechselprobleme, die durch Schmutz und Nässe verstärkt werden, weil Bakterien die Haut zusätzlich angreifen. In der Regel dürfen die Haare an den Köten nicht geschnitten werden. Haben sich Bakterien schon in der Fesselbeuge eingenistet, ist es besser, die Kötenhaare zu schneiden. Die Maukekruste findet sonst in den Haaren guten Halt und wächst ungehindert weiter.

Durchtrittigkeit

Eine Fessel ist durchtrittig, wenn die Beugesehne des Fesselgelenks überstreckt oder zu schwach ist oder wenn die tiefe Beugesehne bei einem Unfall reißt. Das Fesselgelenk sackt bei Durchtrittigkeit bis auf den Boden. Beim Fohlen verschwindet sie oft von alleine, da sich das Fohlen ausreichend bewegt. Gut gegen Durchtrittigkeit ist Führen auf hartem Boden. Bei durchtrittigen Reitpferden zeigte die Dual-Aktivierung erstaunliche Erfolge.