Was ist Spat beim Pferd?

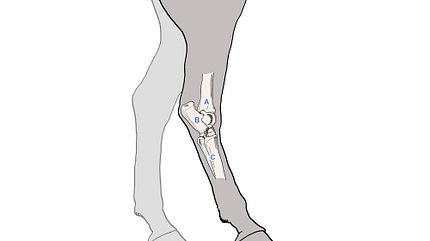

Die Spatgelenke bestehen aus zwei kleinen Gelenkreihen: zum einen zwischen Röhrbein und Sprunggelenk, zum anderen innerhalb des Sprunggelenks. "Beim Spat entzünden sich Gelenk (Arthritis), Knochen (Ostitis) und eventuell auch Knochenhaut (Periostitis) des Sprunggelenks", erklärt Tierarzt Dr. Martin Waselau. Die Entzündung kann auf Weichteile wie Spatsehne oder Schleimbeutel (Bursitis) übergreifen. Dabei entzünden sich ausschließlich die kleineren, unbeweglichen Gelenksabteilungen.

Sie wollen mehr zu Ursachen, Symptome und Behandlung von Spat bei Pferden erfahren? Hier können Sie den kompletten Artikel lesen:

Chronische Irritationen mit Entzündungen greifen die Gelenkoberflächen an und führen im chronischen Status letztlich zur Arthrose. Der Körper versucht dies auszugleichen, indem er oft unkontrolliert neue Knochensubstanz (Kitt) bildet. Dadurch verengen sich die Gelenkspalten. Sind sie geschlossen, ist das Gelenk versteift (Ankylose) – und das Pferd bestenfalls wieder lahm- und schmerzfrei. Beim osteolytischen Spat wachsen hingegen keine arthrotischen Zubildungen, sondern die Knochen des Pferds entkalken allmählich.

Welche Symptome deuten auf Spat hin?

- Betroffene Pferde lahmen oft im Übergang von Ruhe zu Bewegung. Das kann nach einigen Runden verschwinden, wenn sich das Pferd eingelaufen hat, kann aber auch anhaltend sein.

- Die Schritte sind oft verkürzt. "Bei Spat kann die Hinterhand generell steif sein. Das Pferd läuft wie mit angezogener Handbremse", sagt Dr. Waselau. Die Hinterbeine schlingern nach außen.

- Weil das Pferd die Sprunggelenke nicht beugen möchte, schleifen die Zehen der Hinterhufe auf dem Boden; sichtbar an vorne abgenutzten Hufeisen bzw. Hufen. Das Pferd möchte ungern die Hufe geben, vor allem für längere Zeit wie beim Hufschmied.

- Manche Pferde mit Spat haben auch Probleme beim oder kurz nach dem Aufstehen oder Wälzen. Am Sprunggelenk können sich Verdickungen (Knochenzubildungen/Exostosen) bilden, meist auf der Innenseite.

"Man unterscheidet beim Spat drei Stadien", erklärt Dr. Waselau: Im geringgradigen und hochgradigen Stadium sind die Pferde meist weniger lahm – weil die Krankheit noch nicht so weit fortgeschritten ist oder eben so sehr, dass das Gelenk bereits versteift ist. "Im mittelgradigen Stadium sind die Pferde deutlich lahmer. Die Phase kann sich über Jahre hinziehen, manchmal sogar das halbe Pferdeleben", so Dr. Waselau.

Weiterlesen im PDF: