Der Ablauf der Geführten GHP: Das Pferd wird im Führen vorgestellt und absolviert im Schritt (Ausnahme: Aufgabe „Vorstellen“) zehn Aufgaben in einer vorher vom Veranstalter festgelegten Reihenfolge. Um seine Gelassenheit beurteilen zu können, soll der menschliche Einfluss so gering wie möglich gehalten werden. Eine Aufgabe darf maximal dreimal angeführt werden, bevor die nächste begonnen wird. Nach der zweiten nicht absolvierten Aufgabe wird das Paar ausgeschlossen. Mindestens eine halbe Stunde vor der Prüfung oder auch in den vom Veranstalter festgelegten Pausen können die Teilnehmer den Parcours zu Fuß ohne Pferd besichtigen.

Die Hilfe dritter Personen bei der Absolvierung der Prüfungsaufgaben ist nicht erlaubt. Die Höchstzeit pro Pferd für die Bewältigung aller zehn Aufgaben beträgt bei der Geführten GHP fünf Minuten, so dass der Zeitrahmen vom Veranstalter geplant werden kann und tragbar ist.

Die Aufgaben der GHP:

Die Geführte und die Gerittene GHP bestehen jeweils aus einer Folge von 10 Aufgaben, die sich aus sechs Pflicht- und vier variablen Aufgaben zusammensetzt. Jede GHP beginnt mit der Aufgabe „Vorstellen“. Die variablen Aufgaben werden vom Veranstalter frei aus dem unten angegebenen Aufgaben-Pool von 10 Aufgaben gewählt. Die Reihenfolge der Aufgaben obliegt ebenfalls dem Veranstalter.

Pflichtaufgaben der Geführten und Gerittenen GHP:

· Vorstellen an der Hand (Fix als 1. Aufgabe)

· aufsteigende Luftballons hinter Hecke

· Klapperkarre oder Rappelsack

· Regenschirm

· Rückwärtsrichten oder Rückwärtsrichten-L

· Sprühflasche

Aufgaben-Pool der Geführten und Gerittenen GHP:

· Bälle aus Hecke

· Plane oder Wasserplane

· Brücke

· Stangenfächer

· Flatterbandvorhang

· Stangenkreuz/Knisterpassage

· geöffnete Tonne

· Stillstehen

Nur für geführte GHP: Nur für Gerittene GHPs:

· Hufe wässern

· Regenmantel

· Plane über Rücken

· Startklar

Bewertung bei der Geführten GHP:

Ein Pferd gilt als gelassen, wenn es während der gesamten Prüfung dem Pferdeführer aufmerksam, aber ruhig und gehorsam mit einer deutlich erkennbaren Bereitschaft zur Mitarbeit folgt. Das Pferd soll also mit leicht durchhängendem Zügel zwanglos, fleißig und aufmerksam neben dem Pferdeführer gehen. Der Pferdeführer befindet sich aus Sicherheitsgründen auf Höhe des Halses oder der Schulter des Pferdes. Das Pferd darf durchaus natürliche Reaktionen zeigen. Das bedeutet zum Beispiel: Ohrenspiel, eine auf die Aufgabe gerichtete Aufmerksamkeit oder auch ein kurzes Stocken werden toleriert, wenn die Aufgabe danach gelassen absolviert wird.

Entscheidend für die Endnote ist die gesamte Vorstellung des Teilnehmerpaares. Bewertet werden also die Bereitschaft des Pferdes zur Mitarbeit, eventuelle Verweigerungen sowie die Einflussnahme des Pferdeführers bei der Absolvierung aller Aufgaben. Der/die Richter/Prüfer fällt/fällen ein Gesamturteil und vergeben eine Note von 1 bis 6. Wird vom Pferd nur eine Aufgabe der zehn Aufgaben nicht erfüllen, kann die Endnote höchstens 5 (= mangelhaft) ergeben. Drei nicht erfüllte Aufgaben führen zum Ausschluss von Pferdeführer und Pferd.

Damit die Teilnehmer die Noten nachvollziehen können, gibt/geben die Richter/Prüfer einen

abschließenden Kommentar sowie Tipps und Anregungen für das weitere Training zu Hause, oder der Teilnehmer erhält einen Bewertungsbogen.

Für die Geführte GHP gelten folgende Noten:

1 = Sehr gut Absolut gelassenes Pferd. Souveränes Führen ohne jegliche sichtbare Einwirkung.

2 = Gut Pferd, das vereinzelt winzige Spannungen zeigt.Korrektes Führen mit kaum sichtbarer Einwirkung.

3 = Befriedigend Das Pferd zeigt teilweise Spannungen, ist aber hauptsächlich gehorsam und willig. Geringe Einwirkung des Pferdeführers sichtbar und erforderlich.

4 = Ausreichend Deutliche Spannungen. Das Pferd ist teilweise widersetzlich. Mehrfache, teilweise energische Einwirkung des Pferdeführers sichtbar und erforderlich.

5 = Mangelhaft Das Pferd ist ständig verspannt. Es erschreckt vor mehreren Aufgaben. Mehrere Aufgaben werden nicht im ersten Anlauf absolviert.

6 = Ungenügend Pferd ist dauerhaft widersetzlich.

Holterdipolter - Die Klapperkarre

Wenn es hinten kracht, retten sich die meisten Pferde instinktiv mit einem Satz nach vorne. Beim Ausritt, in der Reitstunde aber auch am Putzplatz bringen solche Schreckhüpfer Pferd und Reiter nicht nur aus dem Konzept, sondern auch in Gefahr. Entspannung und Konzentration sind in jedem Fall flöten; meist dauert es Minuten, bis der Lärm vergessen ist.

In der Geführten Gelassenheitsprüfung für Sport- und Freizeitpferde soll die Klapperkarre – Einstiegsaufgabe nach dem Vorstellen an der Hand – Pferde gegen plötzlichen Lärm abhärten. Die sonst mit geräuschlosem Mist beladene Schubkarre rattert und scheppert, mit Dosen und Steinen befüllt, in zwei Meter Abstand einmal ums Pferd.

Besonders fies: Der Lärm geht hinterm Pferd los. Das ist eine besondere Herausforderung, da das Pferd durch sein eingeschränktes Sehen Geräusche von hinten nicht orten kann. In der Prüfung soll das Pferd trotz Krach am losen Strick ruhig in der Markierung stehenbleiben. Damit nicht gleich die erste Aufgabe danebengeht, muss das Pferd in kleinen Schritten an die Klapperkarre gewöhnt werden. „Da die Richter ein ruhig stehendes Pferd sehen wollen, muss auch das Stillstehen zu Hause geübt werden“, sagt Klaus Harms aus Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen.

Er ist Richter von GHP bis Grand-Prix, führte bei etlichen Gelassenheitsprüfungen Aufsicht und weiß genau, was Prüfer sehen wollen. „Viele halten ihr Pferd in der GHP-Prüfung zu kurz, dabei soll es am durchhängenden Strick neben dem Pferdeführer stehen.“ Zu Leckerlis würde er beim Steh-Training nicht raten. „Das kann zu Unruhe führen, wenn das Pferd sein Lob einfordert. Besser ist es, das Pferd mit der Stimme zu loben, wenn es ruhig steht, und es ein paar Tritte rückwärts zu schicken, wenn es mit Druck nach vorne geht.“

Steht das Pferd ruhig am losen Strick, kommt zum ersten Mal die Schubkarre ins Spiel. Die meisten Pferde kennen Schubkarren und verbinden sie mit etwas Freundlichem wie Heu oder Stroh. „Fahren Sie zuerst mit der leeren Schubkarre ums Pferd“, empfiehlt Harms. Ist das schon zu aufregend, halten Sie an und lassen das Pferd an der Karre schnuppern. Schieben Sie anschließend in größerem Abstand die Schubkarre ums Pferd, und nähern Sie sich allmählich der Zwei-Meter-Marke.

Lässt sich das Pferd nicht mehr von der kreisenden Karre irritieren, können Sie die Übung erschweren und den Lärm einbauen. „Fangen Sie im Training nie mit dem Lärm hinterm Pferd an“, warnt Klaus Harms. „Das Pferd ist dort am unsichersten, da der Lärm außerhalb seines Gesichtsfelds liegt.“

Erschrickt das Pferd beim ersten Üben durch Getöse von hinten, verbindet es Krach mit Angst und wird auch künftig erschrecken. „Beginnen Sie vorne und an den Seiten, dort sieht das Pferd die Karre gut“, sagt der GHP-Experte und empfiehlt für den Anfang leisere Töne: „Fangen Sie nicht gleich mit lautem Krach an, sondern legen Sie erst einmal neben einem Häufchen Heu eine leere Dose in die Schubkarre.“

Die Schubkarre sollte aus Blech, nicht aus Kunststoff sein, da sie sonst nicht genügend Geräusche macht. Lassen Sie das Pferd in aller Ruhe schnuppern und auch ein bisschen Heu fressen. „Das Pferd soll merken, dass von der Schubkarre keine Gefahr ausgeht“, so Harms. Bleibt das Pferd ruhig, können Sie die Schubkarre leicht hin- und herbewegen, so dass die Dose kullert und ans Blech stößt.

Ist die einzelne klappernde Dose noch allzu gruselig, nehmen Sie die Dose wieder heraus, lassen das Pferd aus der Schubkarre am Heu knabbern und legen nach einiger Zeit wieder die Dose hinein, ohne die Schubkarre zu bewegen. Das wiederholen Sie, bis das Pferd die Scheu verloren hat.

Nach und nach können Sie nun die Schubkarre mit klappernden Gegenständen füllen. „Eine Forke und eine Schippe machen schon ziemlich Krach in der Schubkarre“, sagt Harms. Legen Sie also zuerst ein paar leicht scheppernde Gegenstände – mehrere Dosen und ein paar Steine – in die Karre. Steigern Sie den Lärm langsam.

Rütteln Sie immer mal wieder an der Karre, zwischendurch auch energischer, damit es richtig scheppert. Wessen Pferd nicht von Haus aus gegen Lärm abgehärtet ist, stellt es damit auf eine harte Probe. „Pferde, bei denen im Stall viel gebaut wird oder viel los ist, werden vor der Klapperkarre nicht viel Angst haben“, vermutet Harms.

Hat das Pferd nun die klappernde Karre neben und vor sich akzeptiert, können Sie zum ersten Mal hinters Pferd fahren. „Heben Sie sich das unbedingt für das Trainingsende auf“, empfiehlt Klaus Harms. „Die treibenden Hilfen hängen schließlich immer hintendran. Ist das Pferd noch nicht gelassen genug, fühlt es sich vom Geräusch verfolgt und wird ausweichen wollen.“ Hat es das Training jedoch bisher gelassen bewältigt und akzeptiert auch das Klappern von hinten, hat das Pferd die erste Hürde der GHP genommen.

Knackiger Auftritt - Knistern unterm Huf

War das Stangenkreuz an sich schon eine knifflige Aufgabe wird es jetzt knackig: Denn hier ist das Stangenkreuz mit aufregend knisternden Plastikflaschen und Tetrapaks gefüllt.

Trotzdem soll das Pferd ohne Zögern das Kreuz durchqueren – eine nicht leicht zu knackende Aufgabe, wie Robert Oswald weiß. „Allein die Tatsache, dass etwas auf dem Boden liegt, ist für manche Pferde schon Schreck genug“, sagt der Pferdewirtschafts-meister und GHP-Richter aus dem baden-württembergischen Eichtersheim. „Wenn das beim Auftreten auch noch knackt und knistert, erschrecken die Pferde erst recht. Schließlich können sie nicht orten, woher das Geräusch kommt.“

Um die Pferde an das unheimliche Geräusch unter den Hufen zu gewöhnen, legen Sie zunächst ohne Stangenkreuz eine nicht splitternde Plastikflasche oder einen Tetrapak auf den Boden. Die Deckel müssen abgeschraubt oder offen sein, damit die Verpackungen und Flaschen nicht platzen, wenn das Pferd darauf tritt.

„Lassen Sie das Pferd nicht gleich zu Beginn auf die Plastikflasche oder den Tetrapak treten, sondern daran schnuppern“, warnt Oswald. Erschrickt das Pferd nicht, nehmen Sie Flasche oder Tetrapak in die Hand und knistern und rascheln ein wenig damit. „Fangen Sie am besten mit einem Tetrapak an, dieser macht eher ein dumpfes Geräusch“, empfiehlt Oswald. „Plastikflaschen knistern lauter, auch dann noch, wenn sie wieder auseinandergehen.“

Springt das Pferd vor Schreck zur Seite oder flüchtet rückwärts, beginnen Sie von vorne. Beginnen Sie immer mit leichten Übungen, die Sie steigern. Wichtig ist, dass Sie das Pferd weder überfordern noch bestrafen. Wie das Pferd vom Knistern darf sich der Führer nicht von der Reaktion des Pferds beeindrucken lassen. Zeigt er Angst, überträgt sich das aufs Pferd. „Es möchte sich dann erst recht nicht der unheimlichen Flasche auf dem Boden nähern“, erklärt Oswald.

Gehen Sie daher zielstrebig und sicher von neuem auf die Flasche oder den Tetrapak zu, und lassen Sie das Pferd schnuppern. Akzeptiert das Pferd den Knackpunkt am Boden, können Sie nach und nach Flaschen und Tetrapaks dazulegen und das Pferd hindurchführen. Zögert Ihr Pferd, lassen Sie es ruhig zwischen den Verpackungen und Flaschen stehen und nach Wunsch schnuppern.

Üben Sie getrennt von den Plastikflaschen und Tetrapaks mit Ihrem Pferd die Stangenarbeit. Damit sich die Pferde nicht die Beine anschlagen, sollten sie Gamaschen tragen. „Auch beim Üben ist die korrekte Ausrüstung wichtig“, sagt Robert Oswald. „Feste Schuhe und Handschuhe für den Pferdeführer gehören ebenso dazu wie Trense und Gamaschen fürs Pferd.“

Auch bei der Stangenarbeit sollten Sie langsam beginnen. Ist sie dem Pferd unvertraut, starten Sie mit einer Stange am Boden. Ist es bereits daran gewöhnt, fangen Sie mit mehreren Stangen an, die aber zunächst nicht in Form des Stangenkreuzes liegen müssen.

Stolpert und schlurft das Pferd, muss es aufmerksamer werden. Für solche Stangenmuffel hat Robert Oswald einen Tipp: „Legen Sie die Stangen unterschiedlich hoch, zum Beispiel mit kleinen Balken als Unterlage. Die Pferde müssen genau schauen und werden neugierig.“

Hilfreich ist, die Lage der Stangen zu variieren. Das bringt Abwechslung, und die Pferde bleiben aufmerksam. Schreitet Ihr Pferd gehorsam über mehrere Stangen am Boden, bauen Sie ein Stangenkreuz auf, füllen es vorerst aber nicht mit Knisterstoff.

Für ein korrektes Stangenkreuz legen Sie vier Stangen mit je etwa 3,50 Metern Länge so, dass immer ein Ende über, das andere unter der nächsten Stange liegt. So rollen die Stangen nicht weg. Machen Sie es Ihrem Pferd leicht und führen es anfangs nicht diagonal, sondern mittig durch den „Knackpunkt“. Erst wenn es gehorsam und aufmerksam über die Stangen schreitet, steigern Sie die Übung und führen diagonal.

Bewältigt Ihr Pferd die Aufgaben gelassen, legen Sie schließlich die Flaschen und Getränkeverpackungen in die Mitte. „Bedecken Sie nicht gleich den kompletten Boden, sondern legen Sie nur ein paar Tetrapaks in die Mitte“, so Robert Oswald. „Die Flaschen knistern sehr und sollten erst zum Schluss im Stangenkreuz liegen.“ Tritt das Pferd auch dann gelassen durchs Kreuz, hat es die Aufgabe geknackt.

Hoch die Beine - Der Stangenfecher

Der Stangenfächer sieht harmlos aus, deckt aber gnadenlos Führ-Fehler auf. Wer sein Pferd an dieser GHP-Station nicht im Griff hat, wird spätestens an der dritten Begrenzungspylone Punktabzug kassieren, weil sich das Pferd aus dem Fächer mogelt.

„Diese Aufgabe ist fürs Pferd schwer, weil es gleichmäßig auf gebogener Linie laufen muss. Und dazu muss es unter den Körperschwerpunkt treten“, erklärt Sally Mauson, Breitensportbeauftragte Weser-Ems aus dem ostfriesischen Moormerland. „Pferde, die das nicht können, werden den Schauplatz geradeaus verlassen – und möglicherweise dem Pferdeführer dabei auf die Füße treten.“

Der Stangenfächer entlarvt außerdem unaufmerksame Pferde. Die Stangen liegen in unterschiedlichen Abständen und Höhen, so dass die Pferde genau hinschauen müssen, wohin sie ihre Hufe setzen. Um ohne Gestolper übers Hindernis zu kommen, müssen Sie zuerst Führen auf Abstand üben. „Ihr Pferd muss lernen, zu weichen. Sei es vor der Gerte, der Schulter oder auf Kommando“, sagt Sally Mauson.

Dazu sollte es mit seinem Kopf auf Höhe Ihrer Schulter laufen. So kommt es nicht in Versuchung, das Kommando zu übernehmen. Pferde, die unaufmerksam nebenher schlurfen, können durch scharf gezischte Kommandos oder einen blitzschnellen Ruck am Halfter aufmerksam gemacht werden. Drängelt das Pferd, halten Sie es sofort an und bringen es wieder auf Abstand. „Wichtig ist, dass der Pferdeführer ranghoch dem Pferd gegenüber ist und korrektes Führen beherrscht“, so Sally Mauson.

Beim Stangenfächer fangen Sie ebenso wie beim „Knackpunkt“ mit nur einer Stange am Boden an. Sally Mauson: „Kommen Sie Ihrem Pferd entgegen, und üben Sie zuerst die einfachen Dinge.“ Schreitet es aufmerksam über die Stange am Boden,steigern Sie allmählich die Zahl und legen die Stangen in gleichmäßigen Abständen auf den Boden. Gute Vorübung ist laut Sally Mauson das Labyrinth: „Halten Sie das Pferd über den Stangen an, lassen Sie es stehen, und wenden Sie nur den Kopf in die neue Richtung. Dann geben Sie das Kommando Schritt.“ So lernt es, sich ganz auf den Pferdeführer zu konzentrieren. Tritt es ohne Zögern und Stolpern über die Stangen, können Sie die Abstände variieren und später drei Stangen auf einen Hindernisständer legen.

„Noch besser ist, wenn Sie die Stangen auf einer Seite einfach auf einen Autoreifen legen“, rät Sally Mauson. „Üben Sie auch immer wieder, von rechts und von links über die Stangen zu gehen. Zu lange nach einer Seite ist fürs Pferd sehr anstrengend.“

Beginnen Sie wieder mit gleichen Abständen bis das Pferd diese Aufgabe meistert. Später können Sie die Abstände verändern und anschließend den zweiten Hindernisständer mit drei weiteren Stangen dazu stellen. Ganz zum Schluss der Übung stellen Sie als seitliche Grenze die Pylonen auf. Nun tritt Ihr Pferd im Fächer über die Stangen, während Sie außen um die Pylonen laufen.

Wer so klein ist wie Brisant vom Ellernbrook, muss sich bei Übungen wie dem Stangenfächer gewaltig strecken. Der achtjährige Mini-Shetty-Wallach misst nur 96 Zentimeter – und ist dennoch einer der ganz Großen in der deutschen GHP-Szene. Als strubbeliger Fuchsschecke ist er Publikumsliebling und Siegertyp bei Prüfungen aller Art, flitzt durch den Trailparcours ebenso mühelos wie über Hindernisse im Mächtigkeitsspringen. Alles im Mini-Format, versteht sich.

„Beim GHP-Fächer muss er mindestens zwei Extratritte zwischen den Stangen einlegen. Manchmal stößt Brisant auch an die Stangen, weil sie einfach zu hoch für ihn sind“, erzählt sein Besitzer Achim Brockmann aus Buchholz/Niedersachsen. „Auch im Stangenkreuz muss er oft einen richtigen Satz machen, um überhaupt herauszukommen.“ Das B-Team Brisant/Brockmann ist daher, ebenso wie alle anderen Besitzer kleiner Ponys, auf verständnisvolle Richter angewiesen, die das Handicap berücksichtigen, ohne freilich Punkte zu verschenken. Auch das Rückwärts-L ist für Brisant eine lange Strecke. Er muss mindestens acht Tritte machen, während Großpferde mit vier Tritten auskommen. „Da wird Brisant einfach leichter schief.“

Vor etwa einigen Jahren kaufte Achim Brockmann seinen Brisant im Gestüt Ellernbrook nahe Oldenburg. „Wir wollten für die Trakehnerstute meiner Frau ein Beistellpony. Galina stand immer alleine, weil sie alle anderen Pferde biss. Und ich wollte schon immer ein Mini-Shetty“, so Brockmann.

Einfach nur rumstehen sollte das Beistellpony nicht, das war von Anfang an klar: „Ich wollte ein Pony zum Tüddeln haben und ein Pony, mit dem ich arbeiten kann.“ Mini-Shettys brauchen Aufgaben. „So oft kümmern sich ausschließlich Kinder um die Shettys und können sich nicht durchsetzen“, sagt Brockmann. „Es mangelt an Erziehung, die Ponys beißen oder buckeln die Kinder runter.“ Er weiß, dass man Mini-Shettys fordern muss. „Pferde sind so intelligent, wie ihr Besitzer sie fördert.“ Beim ersten Treffen benahm sich Brisant allerdings daneben. „Er war mit anderen Junghengsten auf der Weide, tobte, biss und kniff nach den anderen.“ Der perfekte Partner für Galina. Brockmann war sofort klar, dass er den Schecken kaufen würde. Trotz des entsetzten „Oh Gott, ein Zirkuspferd“ seiner Frau. „Ich wollte ein Pony, das Leben zeigt und nicht schlapp in der Ecke steht“, begründet Brockmann, warum Brisant nach Buchholz zog.

Dort steht er seit etwa vier Jahren in einer Box der Reitanlage Behr. „Er war anfangs das einzige Pony hier. Und manche Großpferde hatten erst mal Angst vor ihm.“ Mittlerweile stehen rund sechs Ponys im Stall. Weil sich Brisant anfangs nur schwer zum Spazierenführen überreden ließ, fährt Brockmann mit ihm Fahrrad. „Brisant hat daran Spaß und trabt fleißig nebenher. Zu Fuß kamen wir dagegen nie sehr weit.“ Am Fahrrad lernte Brisant die Kommandos Schritt, Trab und Galopp, wurde später anlongiert und eingefahren. Er zieht Brockmanns in der Kutsche, schleppt den Reithallenboden ab, arbeitet vorm Schneepflug oder übt Freispringen mit Stute Galina.

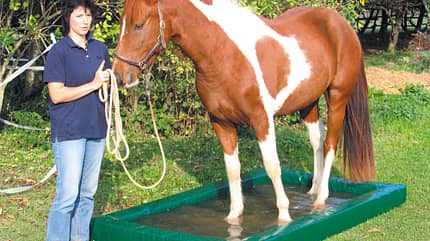

Hufe im Eimer? (Keine Pflichtaufgabe)

Hufe wässern. Diese Aufgabe der Geführten GHP klingt so einfach. Doch bei der Pilotprüfung in Bad Segeberg war das Wasser im Eimer für viele Pferde Höhepunkt des Schreckens. Ihre Besitzer fragten sich: Wie nur kommt das Pferdebein in den Eimer?

Mit viel Geduld und Übung, antwortet Jörg Bös, EWU-Richter und Trainer für Klassik und Western, der auch schon GHP-Kandidaten prüfte. „Zuerst einmal ist Ruhe und eine vertraute Umgebung wichtig“, weiß er. Speziell beim Hufe wässern sei vor allem der fremde Untergrund das Problem. Schließlich betritt das Pferd im Eimer unbekannten und wackligen Boden. „Schon, wenn das Pferd mit einem Huf auf einem Brett stehen soll, ist das eine schwierige Aufgabe“, erklärt der GHP-Richter.

Pferde werden unsicher, wenn sie plötzlich fremden Untergrund unter den Hufen spüren. Die Unsicherheit kann sich zur Angst steigern, zum Beispiel, wenn ein Pferd mit dem Huf nicht genau die Mitte des Eimers trifft oder der Eimer sich beim Reintreten bewegt.

Damit das Pferd nicht schon beim Training in Panik gerät, hält Jörg Bös folgende Tipps parat: „Üben Sie an einem Ort, der Ihrem Pferd vertraut ist. Nehmen Sie nicht gleich Wasser und Eimer, sondern fangen Sie zum Beispiel nur mit einem Brett an. Gewöhnen Sie Ihr Pferd daran, den Huf auf diesen ungewohnten Untergrund zu setzen.“

Klappt das, können Sie und Ihr Pferd dem Eimer einen Tritt geben. Der sollte nicht aus Blech sein, da das zu laut scheppert. Besser geeignet ist ein Gummieimer ohne Henkel. Er muss breit genug sein, damit kein Huf darin festklemmt; der Durchmesser sollte mindestens 30 Zentimeter betragen. Ihrem Pferd fällt es zudem leichter, zunächst in einen Eimer zu treten, dessen Außenwand Sie auf zehn Zentimeter gekürzt haben.

Weil das Pferd sich sehr auf diese Aufgabe konzentrieren muss, sollten Sie nicht zu lange und nicht alleine üben. „Erleichtern Sie sich das Training, und arbeiten Sie zu zweit“, rät Jörg Bös. „Einer hält das Pferd, während der andere den Huf auf das Brett oder in den Eimer setzt.“ Seien Sie am Anfang zufrieden, wenn Ihr Pferd seinen Huf auch nur kurz im Eimer oder auf dem Brett stehen lässt.

Zwingen Sie ein Pferd nicht, den Huf im Eimer oder auf dem Brett zu lassen. Es verbindet die Übung sonst mit Stress. In einer Prüfungssituation wie der GHP würde sich dieser Stress noch mehr steigern. Statt des Pferdebeins wäre dann nur noch die Gelassenheit im Eimer. Bevor Sie den Eimer füllen, muss Ihr Pferd mit Wasser vertraut sein. „Gießen Sie anfangs nur wenig Wasser in den Eimer, und verbinden Sie die Übung ruhig mit Fressen“, rät Jörg Bös. So verknüpft das Pferd Hufe wässern mit Füttern und behält die Übung in angenehmer Erinnerung.

Lässt Ihr Pferd den Huf in vertrauter Umgebung ruhig im Wassereimer stehen, wechseln Sie zu Hause die Trainingsplätze. Stellen Sie den vollen Eimer zum Beispiel ein paar Meter vom Reitplatz entfernt auf, und üben Sie dort. „Der fixe Punkt ist am Anfang wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Später sollte dem Pferd eine andere Umgebung nichts mehr ausmachen“, sagt Jörg Bös. „Bereitet die Übung Ihrem Pferd zu viel Stress, stellen Sie sie zurück. Arbeiten Sie Ihr Pferd nicht über sein Limit“, empfiehlt er.

Wie oft Sie für die GHP üben müssen, hängt ganz von Ihnen und Ihrem Pferd ab. „Bei gelassenen und selbstsicheren Pferdeführern fühlen sich Pferde wohl. Manchmal braucht allerdings der Mensch mehr Training als das Pferd“, weiß Jörg Bös. Deswegen sollte vor allem der Pferdeführer Ruhe und Selbstvertrauen ausstrahlen. „Achten Sie zudem auf Kleinigkeiten, um erkennen zu können, ob Ihr Pferd gestresst ist. Wie ist seine Atmung? Spannt es die Muskeln an? Beobachten Sie Augen, Nase und Ohren.“

Für die Aufgabe Nummer fünf sollten Sie mit Ihrem Pferd zudem Stillstehen üben. „Ich als Richter möchte ein Pferd sehen, das in sich ruht“, sagt Jörg Bös. Auch im Wassereimer.

Über Eck durchs Stangen-L

Am siebten Hindernis müssen Sie Ihr Pferd rückwärts um die Ecke biegen. Für Pferde ist das besonders schwierig, da sie nicht sehen, wohin sie treten. Deshalb prüft die Übung zugleich Gehorsam und Vertrauen.

Für die Richter ist wichtig, dass Sie Ihr Pferd nicht mit aller Kraft rückwärts drücken und schieben. Sie wollen ein Pferd sehen, das mit unauffälligen Hilfen am durchhängenden Zügel durch das Hindernis läuft. „Üben Sie dazu am besten erst einmal ohne Stangen, mit Ihrem Pferd an der Hand gerade rückwärts zu gehen“, sagt Elke Miemietz, Vorsitzende der EWU Rheinland und Westerntrainerin A aus Schermbeck/Nordrhein-Westfalen.

„Ich stelle mich dazu mit dem Gesicht zum Pferd und gehe auf das Pferd zu. So sehe ich, wohin sich die Hinterhand bewegt.“ Damit das Pferd gerade rückwärts geht, muss das Pferd im Hals gerade sein. „Drücken Sie den Kopf nach rechts, weicht die Hinterhand nach links. Das ist wie beim Rückwärtsfahren mit dem Hänger“, vergleicht die Trainerin.

Damit das Pferd einen Schritt nach hinten macht, tippen Sie mit dem Finger an Brust oder Buggelenk und geben das Kommando „Zurück“. Nehmen Sie den Druck weg, sobald das Pferd sein Bein bewegt. Zeigen Sie mit dem Finger in die Richtung, in die das Pferd gehen soll. „Schicken Sie Ihr Pferd nur ein oder zwei Schritte rückwärts“, sagt Elke Miemietz. Überfordern Sie Ihr Pferd nicht, indem Sie es eine lange Strecke rückwärts schicken. „Halten Sie zwischendurch, und lassen Sie es stillstehen.“ Das beruhigt nervöse Pferde, die am liebsten durchs L rennen würden. Als Belohnung bauen Sie nach ein paar erfolgreichen Rückwärtstritten fleißige Vorwärtsschritte ein.

Erst wenn Ihr Pferd schnurgerade rückwärts geht, kommt die Ecke ins Spiel. „Die Ecke ist entscheidend“, sagt Elke Miemietz. „Bei Rückwärtswendungen muss das Pferd auf feine Hilfen reagieren.“ Beginnen Sie mit einer Pylone als optisches Hilfsmittel, um die das Pferd rückwärts wenden soll.

Elke Miemietz: „Stellen Sie die Pylone als optische Begrenzung zuerst mitten im Raum auf und später in die Ecke von Reithalle oder Reitplatz.“ Die Anlehnung durch Zaun oder Bande hilft dem Pferd, die Spur zu halten. Nutzen Sie Ihren ausgestreckten Arm als Richtungsweiser: Er simuliert, wo der Schenkel liegt. Soll das Pferd rechts um die Ecke, strecken Sie den linken Arm aus. Im Training können Sie eine Gerte als Verlängerung benutzen.

Tritt das Pferd ohne zu schlingern rückwärts um die Pylone, kommen Stangen ins Spiel. „Bauen Sie zunächst einen Stangenkanal ohne Ecke auf, und legen Sie die Stangen mindestens zwei Meter weit auseinander“, empfiehlt die Westerntrainerin. „Bevor Sie Ihr Pferd rückwärts durch den Kanal schicken, gehen Sie mit ihm vorwärts hindurch und halten es nach zwei, drei Tritten immer wieder an.“ So gewinnen Sie Kontrolle über jeden einzelnen Huf.

Die ersten Rückwärtstritte üben Sie, indem Sie das Pferd mittig ein kurzes Stück vorwärts in den Kanal führen und wenige Tritte rückwärts wieder hinaus führen. „Für den Anfang reicht es, wenn die Vorhand im Kanal steht.“ Diese Übung steigern Sie langsam, bis das Pferd ruhig und gelassen von einem Kanalende zum anderen rückwärts tritt. „Üben Sie nicht länger als eine Viertelstunde, und bauen Sie immer wieder Vorwärtsbewegungen ein“, sagt Elke Miemietz. „Unerfahrene Pferden richte ich nach dem Reiten rückwärts.

Das macht die Übung für sie schmackhaft.“ Beim Einfädeln in den Stangenkanal müssen Sie darauf achten, dass das Pferd mittig steht, damit es beim Rückwärtsrichten nicht auf die Stangen zusteuert. „Wenn Sie zum Schluss mit Stangen und Ecke arbeiten, legen Sie sich eine Stange am besten parallel zu Bande oder Zaun und einen Pylon in die Ecke“, rät Elke Miemietz. Das macht es dem Pferd einfacher und gibt ihm Sicherheit, weil es die Bande besser sieht als eine Stange am Boden.

„Verkantet sich das Pferd über und neben den Stangen, führen Sie es vorwärts, halten an und führen wieder vorwärts.“ Drehen Sie auf keinen Fall das Pferd im Stangenkanal. Gegen Langeweile beim Rückwärtsrichten hilft dieser Tipp: „Führen Sie das Pferd von beiden Seiten rückwärts durchs Hindernis und bauen die Ecke auch mal zur anderen Seite.“

Gelungener Wurf - Der Ballwechsel

Fliegt und ploppt es überm Rücken, rennen die meisten Pferde kopflos davon. Beim Hindernis Ball sollen sie auf plötzliche Bewegungen und Geräusche über und hinter sich vorbereiten. „Für Pferde ist die Aufgabe mit dem Ball eine besonders ängstigende Übung, weil sie sich fast komplett im toten Winkel abspielt“, sagt Kathrin Meyerding, Trainerin B Westernreiten und Prüferin Breitensport aus Braunschweig/Niedersachsen.

Das findet auch Martina Ebner. Sie ist FN-Trainerin B und unterrichtet auf Hofgut Kaltenherberge in Kandern bei Freiburg/Baden-Württemberg. Alle Schulpferde haben dort schon an einem GHP-Lehrgang teilgenommen. „Die Optik des Balls ist kein Problem, sondern vielmehr die Bewegung über dem Rücken“, sagt sie. „Ist der Werfer nah am Pferd, sieht es den Ball nicht und wird deshalb kaum erschrecken. Erst wenn der Werfer weiter entfernt steht, und der Ball in seine Richtung fliegt, nimmt das Pferd ihn plötzlich wie aus dem Nichts wahr.“ Das erklärt, warum Pferde meist zeitverzögert auf fliegende Bälle reagieren.

Martina Ebner übt die Aufgabe in ihren Lehrgängen deswegen in zwei Schritten. Zuerst macht sie die Pferde mit dem Fanggeräusch des Balls vertraut. „Dazu werfen sich zwei Helfer aus etwa 5 bis 8 Meter Entfernung einen Ball zu. Bleibt das Pferd gelassen, können sie näher kommen, bis sie den Ball neben dem Pferd hin- und herwerfen, ohne, dass es panisch wird.“

Kathrin Meyerding lässt den Ball zuerst gemäß der leichteren Übung in einiger Entfernung auf dem Boden rollen. „Vorher dürfen die Pferde daran schnuppern, und ich zeige ihnen dann, dass der Ball sich bewegt“, sagt die Westerntrainerin. „Bleiben sie ruhig und entspannt, gehe ich näher ran.“

Martina Ebner gewöhnt danach Angsthasen an Berührungen mit dem Ball. „Streichen Sie das Pferd am ganzen Körper ab. Lässt es sich das gefallen, rollen Sie den Ball sanft auf dem Rücken hin und her.“ Bleibt das Pferd ruhig, können Sie den Abstand vergrößern und den Ball einem Helfer über den Rücken reichen, bis der Abstand weit genug zum Werfen ist.

„Üben Sie zu Hause häufig, aber höchstens 20 bis 30 Minuten“, empfiehlt Martina Ebner. „Bei hibbeligen Pferden ruhig länger, dafür aber mit weniger Druck. Nicht schon nach fünf Minuten aufhören. Das Pferd lernt sonst, dass es mit Zappeln erfolgreich ist.“ Gönnen Sie nervösen Pferden drei bis vier Tage Pause, und üben Sie erst dann wieder.

Kathrin Meyerding rät, die Pferde zwischendurch immer mal wieder im Schritt vorwärts zu führen: „Wenn sie zu lange stehen, verkrampfen sie und bauen Spannung auf. Das passiert vor allem bei hochblütigen Pferden. Eine Runde im Schritt löst die Verspannungen.“ Achten Sie darauf, dass die Ballwerfer nicht zwischen Bande und Pferd stehen. Falls das Pferd erschrickt, muss genügend Platz zum Wegspringen sein. Handschuhe und Schuhe mit Stahlkappen sollten ebenfalls zur Ausrüstung gehören.

Fürs Üben eignet sich am Anfang ein Ball aus weichem Schaumstoff. Sollte er das Pferd berühren, spürt es ihn kaum. Zudem macht Schaumstoff kein Geräusch beim Fangen. „Wenn Sie später mit einem normalen Spielball üben, pumpen Sie ihn nicht zu stark auf“, sagt Martina Ebner.

Damit die Bälle sicher in den Händen der Helfer landen, sollten diese wurfsicher sein. „Achten Sie außerdem auf die Größe der Werfer. Nicht alle Teilnehmer sind kleine Haflinger.“

Wasserplane ahoi - Der Hufpool-Test

Das vorletzte Hindernis ist eine Wasserplane und sieht harmloser aus, als es scheint. Denn die überdimensionale Pfütze mit Plastikuntergrund ist nicht nur nass, sondern raschelt auch noch gemein.

Und genau das lässt viele Pferde zurückschrecken, weiß Claudia Meindl, Pferdewirtin und Trainerin B aus Westerheim/Baden-Württemberg. Sie ist als Prüferin Breitensport seit 2003 bei GHP-Veranstaltungen dabei und gibt Kurse. „Egal ob mit oder ohne Wasser: Die Plane allein macht vielen Pferden Schwierigkeiten. Der Untergrund ändert sich, das Plastik ist laut, der Boden rutschig“, sagt Claudia Meindl. Deswegen sollten künftige GHP-Teilnehmer erst einmal ohne Wasser üben. „Legen Sie eine Plane auf den Boden“, rät die Trainerin. Die soll sich das Pferd in Ruhe anschauen. „Setzen Sie sich dann mit einem Stuhl mitten auf die Plane und üben Sie sich in Geduld. Das Pferd wird sich irgendwann auf das Plastik und zu Ihnen trauen.“

Für den Anfang empfiehlt Claudia Meindl, die Plane nur etwa einen Meter breit zu legen. „Seien Sie zufrieden, wenn das Pferd mit beiden Vorderbeinen ruhig auf der Plane steht“, sagt die Trainerin. Nach und nach wird die Gasse verbreitert. Ist das Pferd erst einmal auf der Plane, fällt ihm das Betreten des Plastiks mit Wasser oft gar nicht mehr schwer.

Ängstlichen Pferden hilft es, wenn ein erfahrenes Tier vorangeht; das vermittelt ihnen Sicherheit. „Lassen Sie das erfahrene Pferd auf der Plane fressen und loben sie“, sagt Claudia Meindl, warnt aber gleichzeitig: „Geben Sie die Leckerli dosiert, damit das Pferd nicht zum Taschenkriecher wird.“ Besonders gefahrlos gewöhnen sich Pferde mit dem „Hufpool“ an Wasser. Er ist eigentlich zur Barhufpflege gedacht. Sandra Wochele (www.hufpool.de) aus dem baden-württembergischen Wiernsheim entwickelte die Wanne, weil sie ihrem Pferd vor zwei Jahren wegen eines Hufgeschwürs ständig die Hufe baden musste. Die Pferde-Wanne mit elastischem Rand kann weder kippen noch brechen. Innen misst sie einen auf zwei Meter, außen ist sie etwa 15 Zentimeter hoch. Der Pool aus PVC-Stoff wiegt 15 Kilogramm und kostet rund 385 Euro.

Hat das Pferd die Scheu vor dem Wasser auf der Plane verloren, geht es deswegen noch lange nicht manierlich über das Hindernis. „Ich bringe meinen Schülern bei, ihr Pferd aus unterschiedlichen Positionen zu führen“, sagt Claudia Meindl. „Sie schicken es entweder vor oder gehen seitlich mit reichlich Abstand neben ihm. Das gehört zur Basisarbeit und macht die Aufgabe für beide wesentlich einfacher.“

Ist das Pferd unsicher, muss der Besitzer immer darauf gefasst sein, dass es kurz vor der Plane ausbricht. „Es darf seitwärts, aber auf keinen Fall rückwärts. Dadurch entzieht sich das Pferd nicht nur dem Hindernis, sondern auch noch Ihrem Einfluss“, sagt Claudia Meindl. An der Plane vorbeilaufen soll das Pferd nämlich nicht. Claudia Meindl empfiehlt, es zu einer Seite hin wegzuführen, bevor es ausbricht, damit es sich das falsche Verhalten nicht einprägt. „Bei hibbeligen Pferden zähle ich bis zwei und führe sie dann weg vom Hindernis. Dazu muss ich allerdings schon vorher merken, wann das Pferd nervös wird und darauf reagieren. So bleibe ich das Leittier, das entscheidet.“

Damit Pferde nicht auf stur schalten, sollten Sie diese Übung nicht zu oft wiederholen. Hören Sie auf, wenn Ihr Pferd zum Beispiel ruhig mit zwei Hufen auf der Plane steht. Beenden Sie die Übung mit diesem positiven Erlebnis. „Weniger ist mehr“, meint Claudia Meindl. Zehn Minuten konzentriertes Üben brächten oft mehr als eine schludrige halbe Stunde. „Wenn Sie für die komplette GHP üben, also den gesamten Parcours durchspielen, sollten Sie nicht länger als eine Stunde trainieren.“

Hindernisse, die das Pferd ohne Probleme meistert, können dabei getrost ausgelassen werden. Nervöse Pferde sollten zwischendurch zum Ausgleich beruhigende Übungen absolvieren wie zum Beispiel Trab-Schritt-Trab-Passagen, damit ihre Anspannung entweicht. Wer das alles beherzigt, wird sicherlich ein guter Bade-Meister.

Rückblickend - Das letzte Hindernis

Das letzte Hindernis birgt gleich fünf Schrecknisse: „Die Plane liegt auf dem Boden, sie raschelt, sie berührt das Pferd, liegt auf seinem Rücken und wird dann auch noch wieder heruntergezogen“, beschreibt Claudia Wieth. Sie ist Trainerin B FN und Trainerin Bodenschule nach The Gentle Touch von Peter Kreinberg. Im Verein Fair Play 4 Horses in Herborn-Seelbach/ Hessen gibt sie alle zwei Wochen GHP-Trainingsstunden.

Solide Bodenarbeit ist Claudia Wieth sehr wichtig: „Stimmen die Grundlagen nicht, brauche ich nicht für die GHP üben, sondern sollte lieber mit Basis-Bodenarbeit anfangen.“ Die ist auch Voraussetzung für das letzte Hindernis, damit das Pferd in jedem Fall ruhig stehenbleibt, auch wenn eine Plane neben ihm am Boden liegt.

Versteht das Pferd Ihre Körpersprache, können Sie Ihr Tier im Falle eines Erschreckens schneller beruhigen. „War das Pferd noch nicht in der Grundschule, brauche ich es nicht aufs Gymnasium schicken“, vergleicht Claudia Wieth die Basisarbeit des Pferds mit der schulischen Ausbildung. Versteht das Pferd Ihre Körpersignale, können Sie es langsam mit der raschelnden Plane vertraut machen. Halftern Sie das Pferd und nehmen Sie einen mindestens 3,50 Meter langen Strick. Damit haben Sie mehr Spielraum beim Üben.

Knoten Sie an eine Gerte oder einen Stick zum Beispiel ein raschelndes Stück Plane. Damit streichen Sie nun vorsichtig das Pferd auf Distanz am ganzen Körper ab und gewöhnen es so an die Berührung. Sollte es erschrecken und wegspringen, haben Sie immer noch genügend Raum zwischen sich. „Danach massieren Sie das Pferd mit dem Stück Plane in kreisenden Bewegungen wie beim Putzen. Vergessen Sie dabei nicht Kopf und Ohren sowie die Innenseite der Oberschenkel.“ Üben Sie nicht immer an einer Stelle in der Reithalle, sondern wechseln Sie. „Gehen Sie auch mal auf den Reitplatz“, empfiehlt Claudia Wieth. „Sonst bringt das keinen Lerneffekt fürs Pferd, sondern ist reine Gewöhnung.“ Stabile Schuhe sowie Handschuhe sind bei dieser Übung Pflicht. Schließlich kann das Pferd jederzeit erschrecken. Wichtig ist auch, dass der Übungsplatz sicher eingezäunt ist und der Boden griffig. „Auf Schlamm oder Schotter sollten Sie nicht üben. Die Pferde rutschen dort leichter aus.“

Springt das Pferd weg, gehen Sie kurz mit, aber ohne sich in Gefahr zu bringen. „Sie sind sowieso nicht stärker, und meist bleiben die Pferde gleich wieder stehen und gucken aus einer gewissen Distanz neugierig.“ Hüpft das Pferd zur Seite, und Sie nehmen Plane, Absperrband oder Alufolie weg vom Pferd, lernt es, dass Flucht die Lösung ist. „Bleiben Sie daher dran, und nehmen Sie die Plane erst weg, wenn das Pferd ruhig steht. Das ist dann die Belohnung“, erklärt Claudia Wieth.

Um immer mal wieder Entspannung ins Training zu bekommen, bringt die Trainerin Pferden bei, den Kopf zu senken, indem sie Daumen und Zeigefinger auf beide Atlasflügel setzt und leicht drückt. Aber auch die zweibeinigen Teilnehmer ihrer Trainingsstunden sollen entspannen. Claudia Wieth greift hier zu einem einfachen, aber effektiven Trick: „Vor den Übungen lasse ich die Teilnehmer ihre Pferde mit dem Führstrick oder der Hand abstreichen. Das vertreibt Anspannungen.“

Akzeptiert das Pferd das Abstreichen, können Sie einen Schritt weitergehen, die Plane vom Boden aufheben und das Pferd damit berühren. Wenn Sie nicht gleich mit einer raschelnden Plane beginnen wollen, eignet sich auch eine normale Decke. Sie knistert nicht, und so ist wenigstens ein Schreck ausgeblendet. „Heben Sie die Decke wie selbstverständlich vom Boden auf. Wenn Sie zu vorsichtig sind, kapiert das Pferd sofort, dass da was Aufregendes passiert“, sagt Claudia Wieth. Üben Sie das Aufheben und Berühren unbedingt von beiden Seiten. Erst wenn das Pferd das akzeptiert, können Sie versuchen, die Decke oder Plane über den Rücken zu legen. „Bei guter Vorarbeit wird nichts passieren. Ziehen Sie die Decke nicht herunter, sobald das Pferd nervös wird, sondern erst dann, wenn es sich beruhigt hat.“

Claudia Wieth empfiehlt, regelmäßig zu trainieren, aber dann nur etwa 15 Minuten. Wer noch unsicher ist, sollte die Bewegungsabläufe an einem erfahrenen Pferd üben. Und bekommt so mit Sicherheit auch am letzten Hindernis eine gute Note.

Überblick: Die GHP-Termine für 2012

Um CAVALLO-Leser schnellst möglich über geplante GHP-Termine zu informieren, freut sich die Redaktion über alle zugesandten Prüfungs-Termine! Als Veranstalter schicken Sie Ihre Prüfungs-Termine bitte an diese E-Mail Adresse: online@cavallo.de oder tragen diese hier ein: CAVALLO Termine im Internet

06.05.2012

Geführte GHP in Gremmerup

Veranstalter: RuFV Husbyharde eV, Nedderby, 24975 Gremmerup

Ansprechpartner: Christina Wöhlk

Tel. 0175/5661573

12.05.2012

Geführte + Gerittene GHP

Veranstalter: RuFV Wilster eV, Hauptstr., 25554 Kleve

Ansprechpartner: Merve Henningsen

Tel: 0171/2732739

12.05.2012

Geführte GHP

Pferdepension Subtil, Hauptstr. 33, 63150 Heusenstamm

Ansprechpartner: Petra Jahnel

Tel.: 06104/6005460

E-Mail: Petra.Jahnel@gmx.de

16.-17.06.2012

Gerittene GHP

Veranstalter: Pferdefreunde Poppenweiler

Ansprechpartner: Frau Karin Müller

Tel: 0175/4165287, Weilerstraße 33/4, 71642 Ludwigsburg

1. Vorstellen an der Hand: Der Teilnehmer führt sein Pferd im Schritt und Trab vor.

2. Klapperkarre: Ein Helfer schiebt eine mit Steinen und Blechdosen gefüllte Schubkarre ums Pferd.

3. Knackpunkt: Das Pferd geht durch ein Stangenkreuz, dessen Boden mit Plastikflaschen und Tetra-Paks bedeckt ist.

4. Stangenfächer: Das Pferd tritt über einen Stangenfächer, dessen Stangen unterschiedlich hoch sind.

5. Hufe wässern: Zehn Sekunden steht das Pferd mit dem linken Vorderhuf in einem Eimer mit Wasser.

6. Flatterbandvorhang: Ohne Zögern lotst der Teilnehmer sein Pferd durch den Flatterbandvorhang.

7. Rückwärts-L: Das Pferd geht möglichst ohne sichtbare Hilfen rückwärts durch eine L-förmige Gasse.

8. Ball: Zwei Helfer werfen sich über den Pferderücken einen Ball zu.

9. Wasserplane: Das Pferd geht über eine Plane mit Wasser.

10. Plane über Rücken: Der Teilnehmer legt dem Pferd eine Plane über den Rücken.

Augen zu und Vorhang auf

Egal ob braune Troddeln oder rot-weißes Flatterband: Das fünfte Hindernis versperrt Pferden die Sicht. Für Ungeübte kann das zur Notenfalle werden. „Pferde sind Silhouetten-Seher. Sie können das wackelnde Hindernis nicht genau erkennen“, sagt Kiki Kaltwasser, Leiterin der Europäischen Pferdeakademie. Sie bietet GHP- Trainingskurse an und hat dazu auch ein Buch geschrieben. „Für Pferde ist so ein Vorhang auch deshalb unheimlich, weil sie nicht erkennen können, was sich dahinter verbirgt.“

Das Knifflige an dieser Übung: Das Pferd soll vor dem Menschen durch den Vorhang. Er muss es also vorschicken. „Das geht oft schief, weil der Mensch unbewusst vor dem Hindernis stoppt und damit auch das Pferd anhält“, sagt Kaltwasser. Wichtig ist beim Vorschicken vor allem die Position des Pferdeführers.

„Führen Sie mit dem Gesicht nach vorne oder seitlich zum Pferd. Wenn Sie auf der linken Seite führen, nehmen Sie den Strick in die linke Hand und strecken die rechte nach hinten.

So treiben Sie Ihr Pferd an.“ Das ist ähnlich wie beim Longieren: Die Position mehr zur Schulter gewandt bremst das Pferd, mehr in Richtung Hinterhand treibt das Pferd. Eine andere Möglichkeit sind Stimmkommandos. Das rot-weiße Flatterband nimmt den Pferden nicht nur die Sicht, sondern raschelt und kitzelt, wenn das Pferd durch die Streifen läuft. Daher gilt auch hier: Trainieren Sie mit der Häppchen-Taktik. Bevor Sie mit dem Hindernis üben, knistern und rasscheln Sie mit einem Flatterband-Streifen vor dem Pferd.

Streichen Sie ruhig einmal mit einem solchen Streifen dem Pferd über den Rücken oder an den Beinen entlang. Sind die raschelnden Streifen nicht mehr furchteinflößend, empfiehlt Kaltwasser, das Hindernis im Stall aufzubauen. Achten Sie darauf, dass es mindestens 2 Meter breit und 2,30 Meter hoch ist. Damit Sie nicht über die Bänder stolpern oder sich darin verheddern, sollte der Vorhang etwa 50 Zentimeter über dem Boden schweben.

Damit sich das Pferd langsam an das neue Hindernis gewöhnt, trainieren Sie zuerst mit dem Hindernis ohne den irritierenden Vorhang. Führen Sie Ihr Pferd durch und üben Sie hierbei schon das Vorschicken von der rechten und der linken Seite.

Haben Sie dieses Führtraining mit Ihrem Pferd gemeistert, kommt schrittweise der Vorhang ins Spiel. Suchen Sie sich dazu einen windstillen Tag und hängen Sie zunächst nur einen Streifen auf. Lassen Sie ihn mal rechts, mal links am Pferd kitzeln und knistern. Erst wenn das Pferd das akzeptiert, kommen nach und nach mehr Streifen dazu.

Um die Übung Ihrem Pferd zu erleichtern, können Sie im Training den Vorhang auch mit der Hand zur Seite schieben. So sieht das Pferd, dass auf der anderen Seite keine Gefahren lauern und der Vorhang durchlässig ist. In der Prüfung ist das natürlich nicht mehr erlaubt. Steigern Sie die Streifenzahl, bis der Vorhang dicht ist. Ziehen Sie Ihr Pferd auf keinen Fall durch den Vorhang, wenn es partout nicht hindurch will.

Es wird dabei alle Viere in den Boden rammen und nur den Kopf vorstrecken. Zwang führt im schlimmsten Fall dazu, dass das Pferd steigt oder sich losreißt. Schalten Sie grundsätzlich einen Gang zurück, wenn das Pferd im Training nervös wird oder überfordert ist. Zur Sicherheit sollten Sie unbedingt Handschuhe und Schuhe mit Stahlkappen tragen.

„Lassen Sie Volten vor dem Hindernis sein und gehen Sie auch nicht daran vorbei“, sagt Kiki Kaltwasser. Das registriert das Pferd alles als Belohnung für sein Verweigern. Ein weiterer Tipp, der natürlich nur fürs Training gilt: „Laufen Sie vor dem Pferd auf den Vorhang zu. Gehen Sie zuerst durch den Vorhang und bewegen Sie sich dahinter von rechts nach links.“

Das soll das Pferd zum Mitkommen animieren. „Üben Sie nicht länger als 20 Minuten mit Ihrem Pferd. Weder Mensch noch Pferd können sich so lange konzentrieren“, sagt Kiki Kaltwasser. Lassen Sie Ihr Pferd immer mal wieder entspannen, zum Beispiel, indem Sie es den Kopf senken lassen.