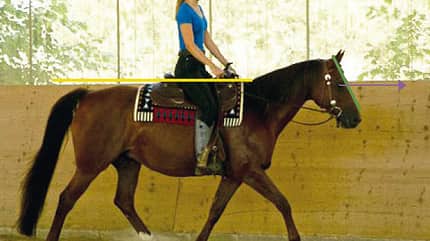

Lauras Steigbügel sind drei Löcher kürzer als gewohnt. Ein komisches Gefühl! Mit längeren Steigbügeln saß sie besser, meint sie. Aber stimmt das wirklich? Pferdewirtschaftsmeisterin Anke Recktenwald prüft es nach. Ihr Fotobeweis zeigt: Die Reiterin sitzt mit den kürzeren Bügeln mehr im Lot – und das Pferd entwickelt dadurch sichtbar mehr Schwung. Was für ein Effekt! Nach ein paar Minuten bemerkt auch Laura eine Verbesserung: "Ich kann mich jetzt tragen lassen – das geht", ruft sie begeistert aus. Dabei war die Reiterin anfangs skeptisch, was die Sitzkorrektur betraf. "Das ist kein Wunder, die Gewohnheit fühlt sich erst besser an", weiß Ausbilderin Anke Recktenwald.

Das Beispiel zeigt: Unser Gefühl ist oft trügerisch. Deshalb ist es gut, eine neutrale Beobachtungsbasis fürs Training zu haben.

Was der Pferdekörper über das Training verrät

Anke Recktenwald misst Trainingserfolge mit Linien. Diese zeichnet sie auf Fotos von Pferden und Reitern ein. Der Vorteil: Linien sind eine objektive Messeinheit. Im Laufe von Trainingseinheiten und über längere Zeiträume vergleicht die Ausbilderin, wie sich die Linien bei Pferd und Reiter entwickeln. "Sie werden erkennen, wie die Körperhaltung Ihres Pferds Ihr Training spiegelt", so die Ausbilderin. Stellt das Pferd sich balanciert hin? Verteilt es sein Gewicht gleichmäßig auf seine Beine? Trägt das Pferd seinen Reiter auf gesunde Weise? Mit den Tipps und Analysen von Anke Recktenwald schulen Sie Ihren Blick dafür. Und Sie erkennen Fehler und Fortschritte.

Lust mitzumachen? Nehmen Sie den Foto-Guide einfach mit in den Stall. Sie brauchen nur eine Kamera, Stift und Lineal. Welche Linien Sie einzeichnen können und was diese über Ihr Pferd und Ihren Reitersitz verraten – das zeigen wir an unterschiedlichen Beispielen.

Für unseren CAVALLO-Artikel luden wir zwei Reiterinnen ein, die offen fürs Experiment waren: Freizeitreiterin Laura Eberhardt macht mit ihrem Hannoveraner Lancaster mit. Western-Turnierreiterin Kathie Weber ist mit ihrem Quarter-Horse Gini dabei.

Und so starten wir: Als Ausgangsbasis werden die Pferde in ihrer natürlichen Haltung im Stehen fotografiert – von der Seite und auf ebenem Untergrund. Wichtig ist, dass der Pferdekopf gerade nach vorne zeigt und kein Zug auf dem Führstrick ist. Sonst ist die Optik verzerrt. Für Vorher-Nachher-Vergleiche machen Sie diese Profilbilder regelmäßig vom Pferd. So sehen Sie, wie das Pferd sich entwickelt. Also los, achten wir gemeinsam auf die Linie(n)!

Was das stehende Pferd verrät – vor und nach dem Training

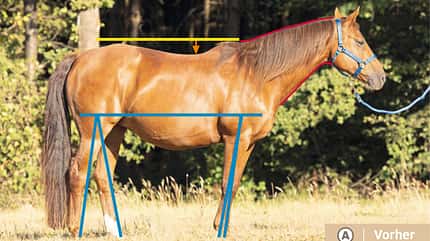

Quarter Horse Gini: 5 Jahre, Stute

Ankes Analyse: Die blauen Linien sollten einen stabilen Tisch ergeben. Bei Gini stehen die Vorderbeine nach hinten. Der Tisch würde kippen. Die Stute braucht Muskelspannung, um sich zu halten. In dieser Haltung hat sie kein gutes Gleichgewicht. Der Widerrist ist höher als die Kruppe – so wie es sein soll.

Nach den Führübungen stehen Ginis Vorderbeine senkrechter und dadurch stabiler. So können die Vorderbeine den Brustkorb tragen. Das Skelett trägt das Gewicht und die Muskeln können loslassen. Die Unterhalslinie könnte sich noch mehr wölben wie eine Brücke. So kann das Pferd sich besser tragen.

Hannoveraner Lancaster: 11 Jahre, Wallach

Ankes Analyse: Hier sieht man deutlich: Der Widerrist ist höher als die Kruppe. Das ist beim Warmblut normal. Die Halslinien sind eher gerade. Die rechte Seite des Pferds steht zurück, die Beine der linken Seite stehen weiter vorne. Das verrät wenig Körpergefühl, was mit Spannungen zusammenhängen kann.

Hier steht der Wallach schon anders: mit parallelen Vorderbeinen. Aber die Vorhand ist etwas nach hinten geschoben, die Röhrbeine sind nicht senkrecht in der Linie. Der Abstand des Rückens zur gelben Linie ist geringer als bei Bild A. Das zeigt: Der Rücken hat sich gehoben. Ausbildungsziel: mehr Körpergefühl.

Welche Linien sind wichtig und warum?

Kruppe-Widerrist (gelb) Am höchsten Punkt des Widerrists ansetzen und eine Linie parallel zur Erde ziehen. Der Pfeil zeigt den Abstand des tiefsten Punkts am Rücken zur Linie.

Was lese ich aus der Linie? Checken Sie, ob die Kruppe über oder unter der Linie liegt. "Der Widerrist sollte höher sein als die Kruppe. Sonst lehnt das Pferd auf der Vorhand", sagt Anke Recktenwald. Wichtig: Rasseunterschiede beachten. Bei Warmblütern ist der Widerrist rassebedingt höher als etwa bei Ponys.

Wie entwickelt sich die Linie optimal? Der Widerrist hebt sich. Der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Rückens (siehe Pfeil) und des Rückens verringert sich – das Pferd hebt den Rücken.

Halskonturen (rot) Zeichnen Sie freihändig die Konturen des oberen und unteren Pferdehalses nach.

Was lese ich aus den Linien? Die Halslinien spiegeln die Haltung des Brustkorbs. Checken Sie die Wölbung.

Wie entwickeln sich die Linien optimal? Beide Linien sollten wie eine Brücke nach oben gewölbt sein mit dem Genick als höchstem Punkt. Dann hebt das Pferd auch den Brustkorb. Ist die Oberhalslinie gerade und die Unterhalslinie nach unten gewölbt wie ein U, zeigt das einen hängenden Brustkorb wie bei einer Hängebrücke. Das steht für schlechte Tragfähigkeit.

Beine (blau) Die Linien ergeben einen Tisch mit Platte und vier Beinen. Für die Platte am Buggelenk ansetzen und eine gerade Linie zum Knie ziehen. Dann jeweils von der Mitte der Beine eine Linie bis zur Mitte des jeweiligen Hufes ziehen. Das sind die vier Tischbeine.

Was lese ich aus den Linien? Ob das Pferd stabil steht. Zeigen die Linien der Tischbeine etwas nach hinten, steht das Pferd mit mehr Gewicht auf der Vorhand. Stehen sie seitlich verschoben, fehlt dem Pferd Balance.

Wie entwickeln sie sich optimal? Könnte der Tisch Last aushalten? Dann steht Ihr Pferd stabil. Dafür müssen die Röhrbeine möglichst senkrecht stehen.

Übungen mit Sofort-Effekt

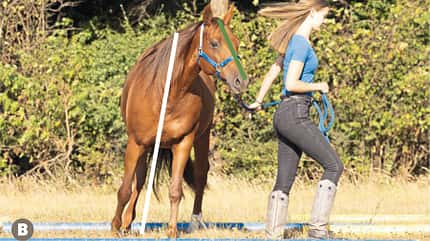

Bereits beim Führen beeinflussen wir ständig die Balance des Pferds. Oft ziehen wir es in die Schiefe. Wie es besser geht? Mit diesen Übungen. Den Sofort-Effekt sehen Sie hier.

1. Tellington-Führtechnik

Gerades Losgehen der Gerte nach: Voraussetzung für die Führübungen: Ihr Pferd sollte die Gerte als Hilfsmittel kennen und sich damit problemlos berühren lassen. Die Gerte dient bei den Führtechniken als verlängerter Arm, nicht als Mittel zum Strafen. Stehen Sie zum Losgehen seitlich neben dem Pferdekopf. Die innere Hand hält den Strick auf Höhe des Halfterrings. Die äußere Hand hält die Gerte – und greift sie in der Mitte. Streicheln Sie nun sanft mit dem Gertenknauf mittig zwischen den Nüstern.

Die Gerte ist annähernd waagerecht. Von den Nüstern aus führen Sie die Gerte in einer fließenden Bewegung und auf gerader Linie etwa eineinhalb Meter nach vorne. Das ist das Signal zum Losgehen. Die Gerte bleibt eineinhalb Meter vorm Pferd auf Buggelenkhöhe. So kann das Pferd sie gut sehen und sich daran orientieren. Es soll der Gerte folgen. Sie selbst schauen ebenfalls auf die Gerte.

"Geben Sie dem Pferd fürs Losgehen ein paar Sekunden Reaktionszeit", rät Anke Recktenwald. Unterstützen Sie mit annehmenden und nachgebenden Vorwärts-Signalen am Strick – als würden Sie Schwämmchen ausdrücken. Beobachten Sie, ob Ihr Pferd reagiert. Wenn nicht, gehen Sie mit der Gerte noch weiter vor. Zugleich sagen Sie: "Und Schee-ritt". Das "und" signalisiert dem Pferd, dass gleich etwas Neues kommt. Beobachten Sie, ob Ihr Pferd von Kopf bis Schweif in sich gerade bleibt beim Losgehen.

Anhalten mit Gertenzeig: Auch beim Anhalten soll das Pferd in sich gerade bleiben. "Ziehen Sie am Strick, dreht es den Hals zur Seite und wird schief", sagt Anke Recktenwald. Oft passiert dieses Ziehen mit der Hand unbewusst. Führen Sie Ihr Pferd besser so, dass Ihr Pferd der Gerte folgt – wie zuvor beschrieben. Zum Anhalten bewegen Sie nun das Ende der Gerte in einer ruhigen Bewegung zum äußeren Buggelenk des Pferds. Dabei sagen Sie: "Und Haaalt." Reagiert es, streicheln Sie es kurz mit der Gerte als Lob am Hals. Reagiert es nicht, ticken Sie es mit der Gerte leicht am Buggelenk an.

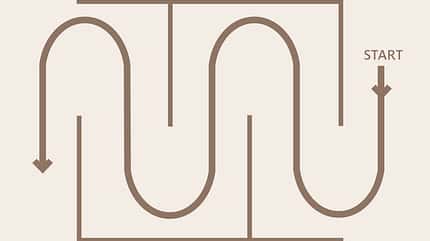

2. Das Labyrinth

Aufbau: Bauen Sie sich mit Bodenstangen ein Labyrinth auf. Sie benötigen dafür mindestens acht Stangen.

So geht's: Führen Sie das Pferd im Schritt durchs Labyrinth. Bei der Übung absolviert das Pferd viele Biegungen. Dazwischen geht es geradeaus. Auf der geraden Linie halten Sie das Pferd für einen kurzen Moment mit dem oben beschriebenen Gertenzeig an. Dann führen Sie es im langsamen Schritt durch die Wendung. Die Gerte weist den Weg. Nach zwei Durchläufen bauen Sie eine Pause ein. So kann das Pferd das Gelernte verarbeiten. Dann absolvieren Sie das Labyrinth für zwei Durchgänge von der anderen Seite. Die Übung erfordert hohe Konzentration. Üben Sie nicht länger als 15 Minuten.

Der Effekt: Halten vor den Wendungen erhöht die Konzentration und nimmt die Schnelligkeit aus der Übung. "Im langsamen Tempo verbessert das Pferd sein Körpergefühl", sagt Anke Recktenwald. Das Labyrinth fördert die Koordination. Sie können es täglich üben – auch im Sattel. Tipp: Fotografieren Sie das Pferd vorher und nachher im Stand. Beobachten Sie die Veränderungen.

Führ-Check – wer zieht, verliert

Ankes Analyse: Das Pferd folgt in der Wendung der Gerte und bleibt balanciert. Die Stirnlinie ist gerade, das Pferd verkantet nicht im Genick. Die weiße Linie vom Widerrist durch die Pferdebrust ist senkrecht: Der Brustkorb ist über den Vorderbeinen und kann mühelos getragen werden.

Der Mensch zieht am Strick, dadurch verliert das Pferd die Balance: Die Stirnlinie ist schief, die Nase des Pferds ist vom Scheitel weggedreht. Die weiße Linie ist schief. Der Brustkorb ist über dem inneren Vorderbein. Das zeigt: Das Pferd fällt nach innen und überlastet so das innere Vorderbein in der Wendung.

Ankes Analyse: Die führende Person hält das Pferd ohne Zug am Seil an. Das Pferd hält in gutem Gleichgewicht: Die Halslinien sind nach oben gewölbt. Der Abstand des Rückens zur gelben Linie ist gering. Das heißt: Der Rücken kommt hoch. So hält das Pferd auf gesunde Art und trainiert seine Tragkraft.

Das Pferd hält an auf Schlenkern mit dem Seil. Das Pferd drückt den Unterhals zur U-Wölbung raus. Es hebt ausweichend den Kopf. Zwischen dem tiefsten Punkt des Rückens und der gelben Linie vergrößert sich dadurch der Abstand. Das Pferd kommt beim Halten ins Hohlkreuz. Der Brustkorb sinkt.

Wie der Reitersitz das Pferd beeinflusst

Arbeitet der Reiter an seinem Sitz, verbessern sich beim Pferd wie von selbst Raumgriff, Balance und Losgelassenheit. Ausbilderin Anke Recktenwald coacht für CAVALLO zwei Reiterinnen mit Elementen aus dem Reiten aus der Körpermitte, Feldenkrais und der Deutschen Reitlehre. Beide Reiterinnen bekommen eine Sitzschulung von etwa 30 Minuten. Wie wirken sich der Blick des Reiters, das Gleichgewicht, die Höhe der Hand und die Steigbügellänge auf das Pferd aus? Machen Sie sich selbst ein Bild. Die Linien helfen dabei. Wie diese zu lesen sind, erklärt die Ausbilderin auf den folgenden Seiten.

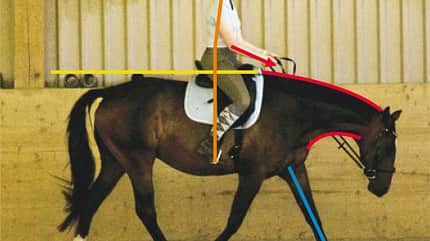

Die Reiterin blickt nach unten

Ankes Analyse: Die Reiterin blickt nach unten auf den Pferdehals (lila Linie). Die Folge: Sie kann nicht vorausschauend reiten. Käme ihr ein anderer Reiter entgegen, würde sie das erst spät bemerken. Schon aus Sicherheitsgründen sollte also die Blickrichtung korrigiert werden. Man sieht: Auch das Pferd schaut nach unten (lila Linie). Es kann die Umgebung kaum wahrnehmen – was möglicherweise Unsicherheit auslöst.

Die Stirn-Nasen-Linie (grün) ist hinter der Senkrechten. Das Gehirn durchblutet in dieser engen Haltung schlechter. Dadurch ist auch die Lernfähigkeit des Pferds eingeschränkt.

Der Widerrist ist unterhalb der Kruppe (gelbe Linie). Das ist ein Zeichen, dass das Pferd auf die Vorhand fällt – was ein erhöhtes Risiko für Verschleiß birgt. Das Pferd wirkt, als würde es in den Boden laufen. Zudem zeigt sich ein falscher Knick: Das Genick des Pferds ist nicht der höchste Punkt, sondern der mittlere Teil der Halswirbelsäule. Das Pferd kann sich in dieser Haltung schlecht balancieren. Losgelassenheit ist nicht möglich.

Die Reiterin blickt geradeaus

Ankes Analyse: (B) Als Sitzkorrektur half Reiterin Kathie hier ein inneres Bild: Sie sollte sich vorstellen, durch die Weite der Prärie zu traben. Diese Vorstellung sorgt für einen weichen Blick: Die Augen halten nicht mehr starr an einem Punkt fest. Der ganze Körper entspannt sich. Die Reiterin kann nun auch vorausschauend planen, was feinere und frühzeitigere Hilfen ermöglicht.

Hier zeigt sich anschaulich: Weniger Zügeleinwirkung erlaubt der Stute, weiter nach vorne zu schauen (lila Linie). Das Genick des Pferds ist nun der höchste Punkt. So lastet weniger Druck auf dem Genick als zuvor und es ist beweglicher. Genickstellung ist in dieser Haltung leichter möglich. Das Genick ist offen.

Die Stirn-Nasenlinie ist vor der Senkrechten (grüne Linie). Der Widerrist ist höher als die Kruppe (gelbe Linie). Der Rücken kommt hoch, er nähert sich der gelben Linie.

Auch der Takt ist verbessert. Vergleichen Sie den Abstand der Vorderbeine zueinander und den Abstand der Hinterbeine zueinander. Ist er annähernd gleich? Das spricht für Gleichmaß in der Bewegung, also für klaren Takt.

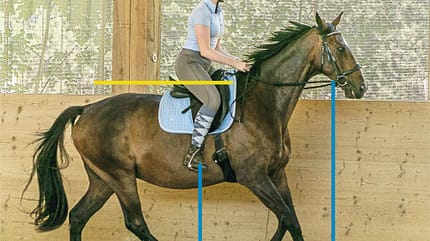

Reiterin sitzt schief

Ankes Analyse: In dieser Volte sitzt die Reiterin schief. Sie belastet vermehrt die Innenseite des Pferds: Ihr innerer Fuß ist tiefer (gelbe Linie). Ziehen wir ein Lot von ihrem Bauchnabel gerade zum Boden, endet dieses neben den Pferdebeinen (weiße Linie).

Pferd fällt nach innen

Auch beim Pferd ist die weiße Linie durchs Brustbein schräg. Es kippt nach innen und überlastet das innere Vorderbein. Das innere Ohr ist tiefer (lila Linie). Die Stirn-Nasen-Linie ist schräg. Das Pferd hält sich mit Muskelkraft, damit es nicht kippt. Die hohe Muskelspannung macht Biegung unmöglich.

Reiterin sitzt gerade

Ankes Analyse: Die Reiterin sollte ihren ganzen Körper mit in die Wendung nehmen und sich ihr äußeres Bein als Anker vorstellen. Das bewirkt, dass ihre Füße nun annähernd gleich hoch sind. Ihre Mittellinie endet zwischen den Pferdebeinen, also mittig. Sie sitzt besser im Gleichgewicht.

Pferd ist gerade

(B) Auch beim Pferd endet nun die Mittellinie durchs Brustbein (weiße Line) zwischen den Beinen. Das spricht für Gleichgewicht. Der Kopf ist in sich gerade (grüne Linie), die Ohren auf einer Höhe (lila Linie). Das Pferd braucht kaum noch Spannung, um ein Umfallen zu verhindern. Die Muskeln sind losgelassener. In dieser Haltung kann das Pferd sich in der Wendung besser biegen.

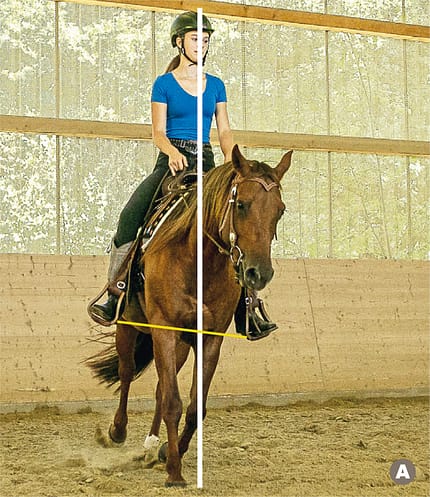

Zu lange Bügel bei der Reiterin

Ankes Analyse: Das Bein der Reiterin ist wenig gewinkelt (orange Linie), da die Steigbügel sehr lang sind. Sie beugen die Gelenke nicht genug – dadurch können diese nicht wie gewünscht federn. Außerdem liegt das Bein zu weit vorne Richtung Sattelgurt. Bei der tiefen Hand geht die Energie aus dem Arm eher nach unten (roter Pfeil).

Das Pferd hat wenig Raumgriff

Wenn der Reiter nicht federn kann, bewegt sich das Pferd mit weniger Raumgriff. Das sehen Sie an den blauen Linien. Sie verlaufen jeweils von der Spitze des Hufs senkrecht nach oben. Es gilt: Je weiter vorne sie im Pferdekörper enden, desto mehr Raumgriff zeigt das Pferd. Bei Wallach Lancaster enden die Linien eher weit hinten am Körper und Kopf (siehe zum Vergleich Bild B unten). Zwischen Kruppe und gelber Linie ist wenig Abstand: Das Pferd galoppiert nicht bergauf. Das heißt: Es kann die Kraft seiner Hinterhand nicht nutzen.

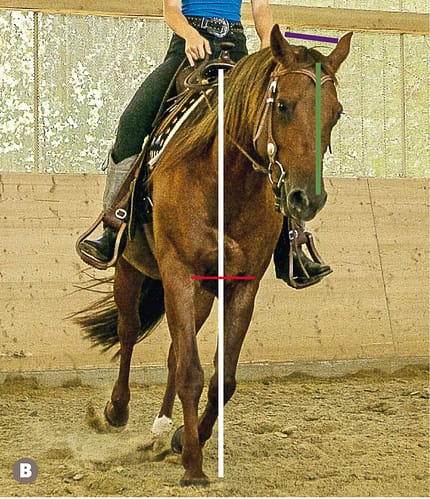

Reiterin mit korrekten Bügeln

Ankes Analyse: Die Idee des Steigbügels: Er soll die Gelenke beugen, damit diese besser federn können. Dafür mussten bei Laura die Steigbügel drei Löcher kürzer geschnallt werden. Das Bein ist nun etwas mehr gewinkelt. Der Unterschenkel ist weiter hinten und mehr unter dem Schwerpunkt der Reiterin. So sitzt Laura in besserer Balance. Ihr Körper ist in sich stabiler – und braucht nicht mehr die Hand als Stütze. Die Reiterin trägt ihre Hand nun höher. Die Energie aus dem Arm weist mehr nach vorne (rote Linie). So kann die Reiterin mit der Hand feiner sein und besser nachgeben.

Pferd mit mehr Raumgriff

Dadurch, dass die Reiterin die Bewegung des Pferds besser federt, können die Rückenmuskeln des Pferds loslassen. Der Rücken kommt höher. Das zeigt sich daran, dass der Widerrist jetzt deutlich höher ist als die Kruppe (gelbe Linie). Das Pferd galoppiert mehr bergauf. Außerdem zeigt es deutlich mehr Raumgriff: Die blauen Linien enden weiter vorne. Die Hinterbeine schwingen weiter vor.

Reiterin ist nicht im Lot

Ankes Analyse: Orange ist die Linie von Ohr-Schulter-Becken-Fuß eingezeichnet. Sie verrät, ob die Reiterin im Lot sitzt. Bei dieser Aufnahme ist das nicht der Fall. Kopf und Fuß sind vor dem Körper. Mitgehende Bewegungen sind kaum möglich. Das wirkt sich auch auf die Beweglichkeit des Pferds aus. Die blaue Linie durchs Vorderbein ist relativ steil: Die Vorhand zeigt wenig Raumgriff. Die tiefe Reiterhand kann wenig nachgeben. Der Unterhals ist nach unten gewölbt: Der Pferderücken ist wenig tragfähig.

Reiterin sitzt im Lot

Ankes Analyse: Die Reiterin sitzt mit kürzeren Bügeln mehr im Lot. In dieser Aufrichtung ist ihr Körper beweglich. Die Hand wird weicher. Beim Pferd wird der Oberhals länger und geschwungener. Der Pferderücken kommt hoch wie eine Brücke und wird tragfähig. Was trügerisch ist: Das Pferd wirkt, als liefe es mehr auf der Vorhand. Aber die Widerrist-Kruppe-Linie zeigt: Der Widerrist ist höher als bei Bild A. Zudem fußt das Vorderbein weiter vor, die blaue Linie ist schräger.

Unsere Expertin

Anke Recktenwald ist Pferdewirtschaftsmeisterin, Tellington-Trainerin und Feldenkrais-Lehrerin. Blickschulung gehört für sie zu gutem Unterricht dazu. https://feldenkrais-recktenwald.de/

Fazit

Für einen Online-Kurs bei Anke Recktenwald fotografierte ich mein Pferd im Stehen von der Seite. Ich zeigte der Ausbilderin das Bild. Und diese fragte: Steht dein Pferd immer so? Ist das die normale Haltung? Ehrlich gesagt: Das erwischte mich ziemlich kalt. Gute Frage, dachte ich. Vermutlich ja. Genau sagen konnte ich es aber nicht. Dann zeigte die Ausbilderin mir, wie ich meinen Blick mit Linien schulen kann – wie in diesem Guide. Seither achte ich viel genauer auf die Körperhaltung meines Pferds. Denn sie sagt mir nun etwas. Ich nehme meine junge Stute nun intensiver in den Blick: Beim Putzen und Führen habe ich sonst nie auf ihre Balance geachtet. Jetzt schon! Und es ist ein gutes Gefühl, eine objektive Beobachtungsbasis zu haben. Das Labyrinth ist meine absolute Lieblings-Übung geworden. Nach ein paar Runden sortiert Dinara ihre Beine neu – und stellt sich balancierter hin. Das erkenne ich nun viel besser dank der Blickschulung mit Linien.

Alena Brandt, CAVALLO-Autorin