Gesunde Hufe sind das Fundament eines fitten Pferds. Jetzt gibt es eine neue Hufbearbeitungsmethode, die messbare Erfolge liefern soll. F-Balance setzt auf anatomisch genau definierte Bezugspunkte, nach denen der Huf des Pferds bearbeitet wird. Damit sei sie unabhängig vom Augenmaß des Hufbearbeiters und auf jeden Pferdefuß anwendbar, wie ihr Erfinder Daniel Anz verspricht. Also Schema F? Ja, aber eben eines, das jedem Pferdehuf individuell gerecht werden soll. CAVALLO nahm das Konzept unter die Lupe.

Was versteckt sich hinter F-Balance?

„Das F in F-Balance steht für mediolaterale Flexibilität“, sagt Daniel Anz. „Der Pferdehuf ist ein sehr beweglicher Mechanismus. Er kann sich horizontal und vertikal an unterschiedliche Druckverhältnisse anpassen.“ Tritt das Pferd etwa mit der zur Körpermitte zeigenden (medialen) Trachte auf einen Stein, verschiebt sich diese Seite des Hufs nach oben. Die nach außen zeigende (laterale) Hufhälfte fußt normal auf dem planen Untergrund auf. „Diese Flexibilität des gesamten Hufs ermöglicht es dem Pferd, in der Balance zu bleiben“, sagt Daniel Anz. Bei Pferden mit Fehlstellungen oder schiefen Hufen wird dieser Mechanismus zum Teufelskreis: Die Druckbelastung des Hufs ist ungleichmäßig, der Huf wird schief, und das Pferd steht nicht in der Balance. „Um sich zu balancieren, muss das Pferd bestimmte Körperpartien stärker belasten als andere“, erklärt Daniel Anz. „Die Folgen sind vielfältig: Muskelverspannungen, Fehlstellungen der Gliedmaßen, Hufprobleme.“ Die F-Balance-Methode nutzt diese Flexibilität des Hufs, um das Pferd ins Gleichgewicht zu stellen.

F-Balance für Pferde in der Praxis

„Bei vielen Methoden gehen wir meist von unseren eigenen Vorstellungen aus, wie ein Huf auszusehen hat“, sagt Daniel Anz. „Wir orientieren uns an einem Idealhuf und ästhetischen oder symmetrischen Vorstellungen.“ Reale Pferde haben aber so wenig identisch aussehende Modellhufe wie Menschen orthopädisch korrekte Füße.

Statt den Pferdehuf dem Ideal anzupassen, wählt Anz einen anderen Weg. „Ich korrigiere das Pferd nicht, sondern stabilisiere es und respektiere seine gewachsene Fehlstellung“, behauptet der 41-Jährige. „Der Huf zeigt mir genau, wo ich ansetzen muss.“ Das klingt esoterisch, ist aber überaus handfest.

Anz zufolge zeigen sich biomechanisch hervorgerufene Veränderungen nicht nur außen am Huf, etwa als Ring, Delle oder Riss, sondern auch an den Trachten. Hier deutet eine kleine Kerbe oder ein veränderter Winkel in der Wachstumsrichtung der Trachtenwand auf biomechanischen Stress hin. Anz bezeichnet solche anatomischen Veränderungen an der Grenze von Sohle und überstehender Wand daher als Stresspunkt.

Dieser ist der ausschlaggebende Orientierungspunkt für die F-Balance-Methode: Anz misst von dort zum Haaransatz des darüber liegenden Ballens. „Dieses Maß ist für beide Hufballen sowie den anderen Huf desselben Beinpaars identisch“, sagt Anz. Der Stresspunkt markiert auch, wie weit Trachte und Tragrand auf Sohlenniveau zurückgeschnitten werden sollen. Wächst die Wand über dieses Niveau hinaus, lastet zu viel Gewicht darauf, und die Sohle gibt der Wand weniger Halt.

„Ich kürze den Tragrand so von Stresspunkt zu Stresspunkt“, sagt Anz. In der Draufsicht wirkt das mitunter, als sei der Huf spiralförmig gekürzt.

Das liegt an der unterschiedlichen Winkelung des Hufs, etwa wenn eine Seite steil und die andere flach ist. Wird der Tragrand auf beiden Seiten um dieselbe Länge gekürzt, ist die steile Seite in der Draufsicht länger als die flache. Die Lücke auf der flachen Seite bezeichnet man als Schwebe.

„Wie groß sie ausfällt, hängt davon ab, wie stark die Fehlstellung des Pferds war“, erklärt Anz. Nun kommt die Flexibilität des Hufs ins Spiel. „Er ist in sich so beweglich, dass der gesamte Tragrand bei Belastung gleichmäßig auffußt und Last aufnimmt“, sagt Anz. Die Folge: Der Schwerpunkt verlagert sich zur Mitte des Hufs, bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die Fehlstellung des Pferds. „Das funktioniert bei Barhufern genauso wie bei beschlagenen Pferden“, sagt Anz.

Wie die klassischen Hufbeschlagsschmiede auch zieht Anz den äußeren Teil der Sohle zum Tragen mit heran. Dazu passt er den Winkel der Hufwand an die Winkelung des Hufs kurz unterhalb der Krone an. „Das ist der Winkel, den der Huf selbst vorgibt“, sagt Daniel Anz. Wichtig: „Die Wand des Tragrands muss funktional bleiben, darf also nicht zu dünn werden.“

Hufexperten zu F-Balance-Konzept

Eine erste wissenschaftliche Studie beurteilt die Methode positiv. Hufexperten sind noch uneins über Vor- und Nachteile des Konzepts. Paul Hellmeier, Vorsitzender des Ersten Deutschen Hufbeschlagschmiede Verbandes, testete die Methode an 20 ausgewählten Galoppern. „Die ersten Beobachtungen waren sehr positiv. Wir müssen aber abwarten, da die Pferde erst vor kurzem nach dieser Methode umgestellt wurden“, sagt Hellmeier.

Ob F-Balance für alle Pferde taugt, kann Paul Hellmeier noch nicht abschätzen: Galopper würden schließlich anders beschlagen als Reitpferde. Pferde mit verschobenen Hufballen und verschieden langen Trachten dürften nach der Behandlung zudem ein paar Tage brauchen, um sich an die neue Huf- und Beinstellung anzupassen, gibt der Hufschmied zu bedenken.

Gerhard Jampert, Deutsche Huforthopädische Gesellschaft, ist verhaltener: „Natürlich verteilen sich die Lasten gleichmäßiger, wenn ich den Tragrand auf Sohlenniveau kürze und den äußeren Sohlenrand einbeziehe.“ Das vergrößere die Auflagefläche des Hufs auf Kosten der Sohle, die sich nicht zum Tragen eigne. Durch einseitiges Kürzen könne sich der Schwerpunkt in die Hufmitte verlagern. „Es ist zweifelhaft, ob das bei schiefen Hufen erstrebenswert ist.“

Die Frage sei auch, wie sich eine teilweise radikale Umstellung des Hufs und der Gliedmaßen kurz- und langfristig auswirke. „Wie gut können sich Gelenke und Bänder anpassen, vor allem, wenn das Pferd schon lange mit einer Fehlstellung gelebt hat?“ Zudem sei fraglich, ob der Huf wirklich so flexibel sei, wie von Daniel Anz angenommen.

Der plant 2013 sein erstes deutschsprachiges Buch und will mit Hufschmied Stephan Stich (www.stephan-stich.de) in Thüringen ein Schulungszentrum eröffnen.

Uni prüft F-Balance-Methode

Wissenschaftler der Universität Leipzig forschen, wie sich die F-Balance-Methode auf Hufe und Gliedmaßen von Pferden auswirkt.

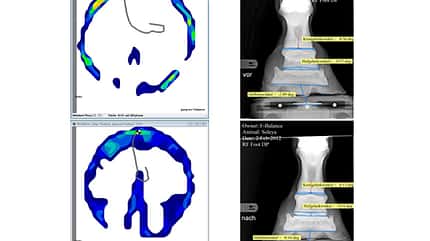

Dr. Jenny Hagen vom Veterinär-Anatomischen Institut und Dr. Laura Muggli von der Chirurgischen Tierklinik der Universität Leipzig untersuchten zwölf Pferde, deren Hufe Daniel Anz bearbeitete. Sie beurteilten vor und nach dem Ausschneiden die Stellung der Gliedmaßen und das Gangbild. Ebenso wurden die unteren Gliedmaßen geröntgt.

Zur Beurteilung der Verteilung der Druckkräfte fertigten sie Druckmessungen im Stand und in der Bewegung an. „Bei allen Pferden verringerten sich die Kraftspitzen durch Optimierung der Bodenkontaktfläche“, sagt Jenny Hagen.

Zehn Pferde fußten besser auf. Bei sechs Pferden verlagerte sich der Kräfteschwerpunkt mehr in die Hufmitte; dadurch verteilten sich die Druckkräfte gleichmäßiger auf die äußere und innere Hufhälfte.

Auch die Gliedmaßenachse begradigte sich in dem vom Pferd vorgegebenen Rahmen. „Das lässt sich am Röntgenbild an der Stellung der einzelnen Zehenknochen zueinander und an der Lage des Hufbeins ablesen“, erklärt Hagen. „Diese Ergebnisse spiegeln eine gute Tendenz wider.“ Weitere Erkenntnisse soll eine über ein Jahr laufende Vergleichsstudie mit verschiedenen Hufbearbeitungsmethoden bringen. Hagen: „Wir werden drei Gruppen à 25 Pferde bilden. Eine Gruppe wird nach der F-Balance-Methode bearbeitet, die anderen nach der traditionellen Fesselstandtheorie und nach dem Konzept der Deutschen Huforthopädischen Gesellschaft.“ Erste Ergebnisse sollen Anfang 2013 vorliegen.