Der Ablauf der Geführten GHP: Das Pferd wird im Führen vorgestellt und absolviert im Schritt (Ausnahme: Aufgabe „Vorstellen“) zehn Aufgaben in einer vorher vom Veranstalter festgelegten Reihenfolge. Um seine Gelassenheit beurteilen zu können, soll der menschliche Einfluss so gering wie möglich gehalten werden. Eine Aufgabe darf maximal dreimal angeführt werden, bevor die nächste begonnen wird. Nach der zweiten nicht absolvierten Aufgabe wird das Paar ausgeschlossen. Mindestens eine halbe Stunde vor der Prüfung oder auch in den vom Veranstalter festgelegten Pausen können die Teilnehmer den Parcours zu Fuß ohne Pferd besichtigen.

Die Hilfe dritter Personen bei der Absolvierung der Prüfungsaufgaben ist nicht erlaubt. Die Höchstzeit pro Pferd für die Bewältigung aller zehn Aufgaben beträgt bei der Geführten GHP fünf Minuten, so dass der Zeitrahmen vom Veranstalter geplant werden kann und tragbar ist.

Die Aufgaben der GHP:

Die Geführte und die Gerittene GHP bestehen jeweils aus einer Folge von 10 Aufgaben, die sich aus sechs Pflicht- und vier variablen Aufgaben zusammensetzt. Jede GHP beginnt mit der Aufgabe „Vorstellen“. Die variablen Aufgaben werden vom Veranstalter frei aus dem unten angegebenen Aufgaben-Pool von 10 Aufgaben gewählt. Die Reihenfolge der Aufgaben obliegt ebenfalls dem Veranstalter.

Pflichtaufgaben der Geführten und Gerittenen GHP:

· Vorstellen an der Hand (Fix als 1. Aufgabe)

· aufsteigende Luftballons hinter Hecke

· Klapperkarre oder Rappelsack

· Regenschirm

· Rückwärtsrichten oder Rückwärtsrichten-L

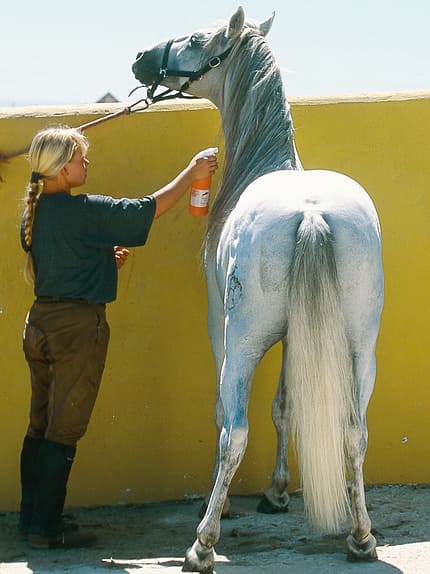

· Sprühflasche

Aufgaben-Pool der Geführten und Gerittenen GHP:

· Bälle aus Hecke

· Plane oder Wasserplane

· Brücke

· Stangenfächer

· Flatterbandvorhang

· Stangenkreuz/Knisterpassage

· geöffnete Tonne

· Stillstehen

Nur für geführte GHP: Nur für Gerittene GHPs:

· Hufe wässern

· Regenmantel

· Plane über Rücken

· Startklar

Bewertung bei der Geführten GHP:

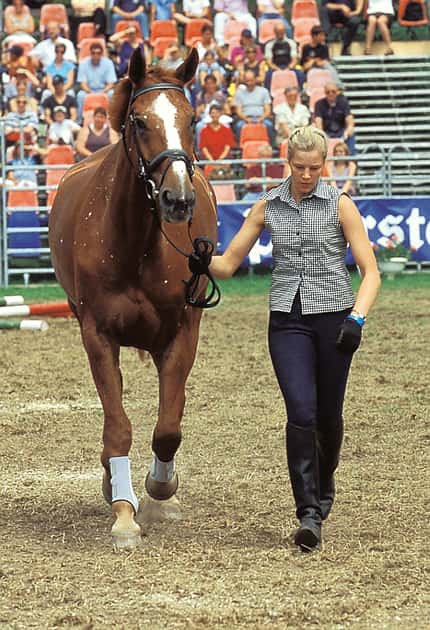

Ein Pferd gilt als gelassen, wenn es während der gesamten Prüfung dem Pferdeführer aufmerksam, aber ruhig und gehorsam mit einer deutlich erkennbaren Bereitschaft zur Mitarbeit folgt. Das Pferd soll also mit leicht durchhängendem Zügel zwanglos, fleißig und aufmerksam neben dem Pferdeführer gehen. Der Pferdeführer befindet sich aus Sicherheitsgründen auf Höhe des Halses oder der Schulter des Pferdes. Das Pferd darf durchaus natürliche Reaktionen zeigen. Das bedeutet zum Beispiel: Ohrenspiel, eine auf die Aufgabe gerichtete Aufmerksamkeit oder auch ein kurzes Stocken werden toleriert, wenn die Aufgabe danach gelassen absolviert wird.

Entscheidend für die Endnote ist die gesamte Vorstellung des Teilnehmerpaares. Bewertet werden also die Bereitschaft des Pferdes zur Mitarbeit, eventuelle Verweigerungen sowie die Einflussnahme des Pferdeführers bei der Absolvierung aller Aufgaben. Der/die Richter/Prüfer fällt/fällen ein Gesamturteil und vergeben eine Note von 1 bis 6. Wird vom Pferd nur eine Aufgabe der zehn Aufgaben nicht erfüllen, kann die Endnote höchstens 5 (= mangelhaft) ergeben. Drei nicht erfüllte Aufgaben führen zum Ausschluss von Pferdeführer und Pferd.

Damit die Teilnehmer die Noten nachvollziehen können, gibt/geben die Richter/Prüfer einen

abschließenden Kommentar sowie Tipps und Anregungen für das weitere Training zu Hause, oder der Teilnehmer erhält einen Bewertungsbogen.

Für die Geführte GHP gelten folgende Noten:

1 = Sehr gut Absolut gelassenes Pferd. Souveränes Führen ohne jegliche sichtbare Einwirkung.

2 = Gut Pferd, das vereinzelt winzige Spannungen zeigt.Korrektes Führen mit kaum sichtbarer Einwirkung.

3 = Befriedigend Das Pferd zeigt teilweise Spannungen, ist aber hauptsächlich gehorsam und willig. Geringe Einwirkung des Pferdeführers sichtbar und erforderlich.

4 = Ausreichend Deutliche Spannungen. Das Pferd ist teilweise widersetzlich. Mehrfache, teilweise energische Einwirkung des Pferdeführers sichtbar und erforderlich.

5 = Mangelhaft Das Pferd ist ständig verspannt. Es erschreckt vor mehreren Aufgaben. Mehrere Aufgaben werden nicht im ersten Anlauf absolviert.

6 = Ungenügend Pferd ist dauerhaft widersetzlich.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Stehparty: Vorstellen an der Hand

In Ruhe stehen: Eine Stehparty und die Gelassenheitsprüfung (GHP) haben vieles gemeinsam. Bei einer Stehparty hält man manierlich ein Glas und hüpft auf keinen Fall herum. Bei der GHP hält man manierlich ein Pferd, das nicht herumhüpft.

Das scheinbar leichte Stillstehen fällt vielen Pferden schwer, weil es ihnen nie richtig beigebracht wurde. Es ist aber eine Voraussetzung für ein sicheres Pferd; es zeigt, ob der Mensch Chef ist und sein Pferd richtig erzogen hat. Deshalb wird Stillstehen in der GHP zweimal verlangt: zu Beginn, wenn das Pferd den Richtern vorgestellt wird und am Ende, wenn das Pferd am losen Zügel oder Strick gelassen stehen muß, während es ein Zischen hört.

Stehtraining ist einfach, weil Sie es zu jeder Zeit an jedem Ort üben können. Als Ausrüstung brauchen Sie lediglich ein Halfter – beim sturen Dickkopf kann es zu Beginn ruhig ein dünneres Knotenhalfter sein – und einen Führstrick. Sie können mit Gerte trainieren, müssen es aber nicht, denn zum Stehtraining gibt es viele Methoden. Ihr Schema ist immer gleich.

Zuerst lernt das Pferd das Kommando „Halt“. Welches Wort Sie benutzen („Halt“, „Steh“, „Whoa“) ist völlig egal, Hauptsache, es ist immer dasselbe. Dabei müssen Sie zwei tückische Fehler vermeiden:

1. Sagen Sie nie „Halt“, wenn Sie es nicht meinen. Sowie Sie dem Pferd Zappeleien unkorrigiert durchgehen lassen, lernt es das Stehen nie.

2. Ziehen und schieben Sie nicht pausenlos an Ihrem Pferd herum. Sie sind keine Rangierlok, sondern der Boß. „Kommando, Signal, Gehorsam, notfalls Korrektur“, heißt das Trainings-Motto. Sowie sich das Pferd korrekt benimmt, lassen Sie es am losen Strick in Ruhe. Nur so lernt es, richtig von falsch zu unterscheiden (richtiges Benehmen ist angenehm, falsches Benehmen unangenehm).

Halten Sie das Pferd an: erst das Kommando, dann kurzes Zupfen am Halfter. Dauerzug ist falsch, weil er das Pferd abstumpft und ihm beibringt, Sie wegzuschleifen. Wenn Sie mit Gerte trainieren, versperren Sie dem Pferd mit dem waagerechten Gertengriff den Weg.

Stoppt es nicht oder will es Sie wegziehen, geben Sie das Kommando neu, rucken scharf und nachdrücklich am Halfter und geben dem Pferd mit dem

Gertenknauf einen Knuff vor die Brust. Das Pferd muß Sie ernst nehmen, darf Sie aber nicht fürchten. Sowie es steht, lassen Sie es deshalb in Ruhe.

Regen Sie es nicht durch eigene Unruhe oder Nervosität auf. Es darf getrost den Kopf senken, weil es sich dabei entspannt. Wichtig ist jede Korrektur: „Steh“ heißt „Steh“. Jeder Schritt nach vorne ist daher falsch. Ignoriert Sie das Pferd, will es Sie umrennen oder tanzt es um Sie herum – deutliche Zeichen für Respektlosigkeit –, richten Sie es zur Korrektur und Strafe sofort scharf zurück: Sie stehen vor dem Pferd, blasen sich groß und wichtig auf, geben Impulse auf den Nasenrücken (Training mit Halfter ist daher besser als Training mit Trense) und schlenkern notfalls das Seil. Schicken Sie das Pferd 5 bis 20 Schritte zurück. So zwingen Sie es, auf Sie zu achten und Sie ernstzunehmen.

Sowie es ruhig steht, lassen Sie es sofort wieder in Ruhe. Klappen Anhalten und Stehen, können Sie die Stillsteh-Phasen bis zu 30 Minuten ausdehnen. Pferden macht es nichts aus, auf der Koppel oder vor einem Wagen stundenlang entspannt zu warten.

Genau das bringen Sie ihm bei: Wenn Sie wollen, daß es steht, kann es entspannen – egal, was um das Pferd herum geschieht. Nehmen Sie getrost

einen Hocker und lesen eine Zeitschrift, vorausgesetzt, Sie korrigieren das Pferd sofort, wenn es den Stehplatz verläßt. Auch wenn die GHP es nicht verlangt, können Sie vom Pferd ein Stück weggehen. Erst 50 Zentimeter, dann einen Meter, dann einmal ums Pferd. Solche Übungen steigern die Gelassenheit, mit der ein Pferd stehenbleibt. Gleichzeitig pflanzen sie den Befehl „Steh“ tief ins Pferdehirn.

Steht es sicher, kommen Geräusche dazu: Sprühflaschen, Rappelsäcke – alles ist erlaubt, sofern das Pferd stehenbleibt. Schütteln Sie den Sack und korrigieren Sie sofort scharf, wenn das Pferd sich bewegt („Steh“, Ruck am Halfter, notfalls Rückwärtsrichten). Wenn das klappt, dürfen Sie sich belohnen. Wie wär’s mit einem Gläschen Sekt für Ihre ganz private Stehparty?

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Nicht drängeln beim Führen

Führsorge ist das Problem, ein Pferd von A nach B zu steuern. Oft spielt es nämlich Kapitän, befiehlt den Kurs und degradiert den Menschen zum Treibanker, der hilflos an der Leine hängt. Führen lernen gehört deshalb zur Grundschule des Pferds und wird in der GHP geprüft. Dabei müssen Zügel oder Strick leicht durchhängen. Das zeigt, ob das Pferd gehorcht.

Von vorne ist das Pferd beim Führen gerade. Ein zur Seite verbogenen Hals ist ein Zeichen für einen zu stark klammernden Menschen. Geruckel im Maul oder ständiges Zupfen am Halfter signalisieren mangelhafte Ausbildung. Zum Führen und zur richtigen Führposition gibt es verschiedene Lehren. Alle sind berechtigt, doch manche haben Nachteile, wenn Grundlagen der Führausbildung vernachlässigt werden.

So funktioniert etwa die traditionelle deutsche Methode – der Reiter hat die Zügel in der rechten Hand und führt links auf Höhe der Pferdeschulter – nur, wenn das Pferd vorher Respekt gelernt hat. Ein drängelndes Pferd läßt sich aus dieser Position schwer kontrollieren; ihre Führer wissen sich oft nicht anders als mit falschen Rukken an der Trense zu helfen.

Deshalb taugen zur Grund-Führausbildung andere Methoden besser. Sie bereiten das Pferd darauf vor, sich später aus allen Positionen steuern zu lassen. „Der Chef geht vorne. Und der wird nicht überholt“, erklärt Peter Pfister stellvertretend für viele Ausbilder. Um das zu lehren, braucht er ein Knotenhalfter und einen vier Meter langen Strick. Das reicht bereits, um Bummler, Drängler und Hibbel zu erziehen.

Am schlimmsten sind die Drängler. „Sie müssen unbedingt lernen, hinter mir zu bleiben“, sagt Pfister. Er empfiehlt, daß ein Pferd beim Führtraining zwei Meter hinter Ihnen bleibt. Dadurch sieht es Sie besser, tritt Ihnen nicht in die Hacken und hat Zeit, auf Ihre Kommandos zu reagieren. „In hartnäckigen Fällen setze ich bewußt und impulsiv meine Körpersprache ein“, sagt er artig und meint damit: „Ich jage dem respektlosen Flegel einen solchen Heidenschreck ein, daß er nie wieder wagt, mich zu ignorieren.“

Er hält mit einem Ruck, wenn das Pferd es nicht erwartet. Er stampft mit dem Bein, rammt den Absatz in den Boden, pumpt mit den Armen, reißt die Schultern hoch und bläst sich vor dem Pferd auf. „Das ist die Sprache, die freche Pferde verstehen. Sie können dabei einen solchen heilsamen Schreck bekommen, daß sie in die Knie gehen.“ Das klingt drastisch, ist aber bei verdorbenen Pferden die einzige Chace zur Korrektur.

Bei empfindsameren Naturen reicht es, sie folgen und stoppen zu lassen. „Ich gehe vor dem Pferd her, stoppe, gehe wieder los“, beschreibt Pfister. „Sowie es nicht reagiert, werde ich deutlicher, mache mich also wieder groß.“ Diese Reaktion, die das Pferd auf den Menschen aufmerksam macht, ist immer gleich, egal ob es drängelt, bummelt oder die Welt besieht. Nur dadurch nimmt es ihn ernst; nur dann gehorcht es.

Sitzt das Stoppen, lernt es die Wiege: Führen-Stoppen-Rückwärtsgehen-Führen. „Stoppt das Pferd auf Kommando, geht es zurück. Ich mache mich wieder groß, bedrohe es und gehen mit großen Schritten rückwärts auf es zu.“ Pfister rät zum Zaun, weil er den Spielraum des Pferds zur Seite begrenzt. „Das ist fast magisch, wie aufmüpfige Pferde plötzlich entspannen, auf meine Kommandos warten und richtig erleichtert sind, weil sie endlich wissen, wo sie hingehören“, beschreibt er.

Klappen diese Übungen, bekommen Sie den Gehorsam beim Traben (oder Spezialgang) geschenkt: Das Pferd achtet nun so penibel auf Sie, daß es Ihre Bewegungen spiegelt. Signale über Halfter oder Trense sind nicht mehr nötig. Das Pferd ist erzogen.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Stresstest mit Luftballons

Angriffslustige Luftballons verwandeln den gepflegtesten Ausritt in eine wilde Hatz, weil sie Pferden Panikattacken bescheren. Dabei stehen Luftballons stellvertretend für die Schrecken, die hinter Hecken, Büschen oder in Schrebergärten lauern. Das simuliert das GHP-Hindernis „Aufsteigende Luftballons hinter der Hecke“.

Fürs Training brauchen Sie zwei Hindernisständer und eine Stange, über die Sie eine Decke hängen – fertig ist die Hecke. Dahinter kauert ein Helfer, der plötzlich Luftballons hochhält. Je öfter Sie üben, desto gelassener wird Ihr Pferd. Weil es lernt, daß ihm an Ihrer Seite nichts passiert, bleibt es später auch in Situationen ruhig, in denen Schrecken wie Plastiktüten, Singvögel oder Schatten auftauchen.

Trainingsausrüstung: Halfter (am besten ein Knotenhalfter), Führstrick, feste Schuhe, Handschuhe. Damit sich Ihr Pferd nicht beim ersten Mal halbtot erschreckt und losreißt, gewöhnen Sie es in homöpathischen Dosen an die Ballons: Erst zeigt ein Helfer dem Pferd die (unbeweglichen) Ballons. Anschließend führen Sie das Pferd vorbei.

Sowie es ruhig bleibt, steigern Sie die Anforderungen: Rappeln Sie ein wenig mit den Ballons, berühren Sie das Pferd damit, führen Sie es so dicht wie möglich daran vorbei. Der Ballonrappler sollte dabei immer auf der Seite stehen, auf der Sie führen. So kann das Pferd Sie nicht über den Haufen rempeln, falls es sich erschreckt und zur Seite springt.

In der GHP – an der auch unerfahrene Pferde teilnehmen – sind daher alle

Schreck-Hindernisse so aufgebaut, daß sie auf der linken Pferdeseite liegen. Ziel ist natürlich, ein Pferd gleichmäßig von beiden Seiten an Schrekken zu gewöhnen. „Wiederholung ist das Zauberwort, wenn man ein instinktives Verhalten nach den eigenen Wünschen beeinflussen möchte“, sagt der Ausbilder Peter Pfister. „Immer wieder muß das Tier die Erfahrung machen, daß ihm in einer neuen Situation keine Gefahr droht.“ Und daß es dem Menschen vertrauen kann, der ihm signalisiert: Alles in Ordnung.

Auch Pfister legt Wert darauf, die Pferde nicht plötzlich mit den Luftballons zu überfallen. „Langsam anfangen“, rät er. „Als erstes zeige ich dem Pferd die Ballons. Von seiner Reaktion hängt dann das weitere Vorgehen ab.“ Bleibt der Kandidat gelassen und schaut neugierig, können Sie ihn mit den Ballons berühren. Regt sich das Pferd auf, verstecken Sie die Ballons und beruhigen das Pferd. Was Sie ihm dabei erzählen, ist egal, Hauptsache Sie bleiben gelassen und lassen sich durch Hibbelei nicht einschüchtern.

Das wiederholen Sie, bis Sie einen – und sei es noch so kleinen – Fortschritt bei der Gelassenheit erkennen. Dann loben Sie ausgiebig und geben dem Pferd frei. Entscheidend ist das richtige Timing: Wenn das Pferd ein kleines Tänzchen veranstaltet und der erfolgreich eingeschüchterte Trainer die Übung daraufhin abbricht, ist der Nutzen dahin. Das Pferd lernt nicht Gelassenheit; es lernt, daß Aufsässigkeit belohnt wird.

Das Potential der bunten Blasen ist enorm, weil sie Pferde auch an einen plötzlichen Knall gewöhnen – Schreckgeräusche ähnlich denen einer

Fehlzündung oder einem Jet, der durch die Schallmauer kracht. „In meinem Showprogramm gehen die Pferde über eine Wippe, die mit Luftballons geschmückt ist“, erzählt Pfister. „Da trifft regelmäßig Huf auf Ballon. Dann knallt’s eben.“ Zum Üben zieht Pfister im Training einen Luftballon aus der Tasche, bläst ihn auf und zeigt ihn dem Pferd. Dann läßt er ihn fliegen. Bleibt das Pferd gelassen, wenn so ein Ding fauchend kreuz und quer saust, geht Pfister einen Schritt weiter. „Ich stelle meinen Fuß auf den Ballon und laß ihn platzen. Als nächstes plaziere ich den Ballon unter

dem Huf.“

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Flatterband und Tonnen

Kann Ihr Pferd staksen wie ein Storch und stets die goldene Mitte halten? Beides hilft ihm, die Hindernisse Stangenkreuz und Flatterband-Müllpassage der Gelassenheitsprüfung (GHP) zu meistern. Beide Stationen prüfen unterschiedliche Fähigkeiten. Beim Stangenkreuz darf das Pferd weder hastig voranstürmen noch nachlässig über die Stangen poltern und mit ihnen Mikado spielen. Auch ein erschreckter Sprung oder übertriebenes Hochreißen der Beine gelten als Zeichen mangelnder Gelassenheit.

Bei der diesen Hinderissen soll sich Ihr Pferd manierlich zwischen den fliegenden Fetzen auf der linken und einer Reihe unheimlicher Mülltonnen auf der rechten Seite bewegen. Damit Ihr Pferd Sie irgendwann perfekt kreuzweise kann, üben Sie zunächst mit einer einzelnen Stange. Die darf es beschnuppern, belecken und – falls Sie es erlauben – anfressen. Nathalie Penquitt, Ausbilderin aus Engeln bei Bremen, setzt schon bei dieser scheinbar simplen Übung auf ständige Kontrolle über alle Bewegungen des Pferds. „Nach jedem Bein, das über die Stange gesetzt wird, halte ich das Pferd an. Es soll nicht drüberstürzen, sondern sich steuern lassen.“

„Nicht zu unsanft bremsen. Sie wollen das Pferd ja nicht dafür bestrafen, daß es über die Stange geht“, warnt Ausbilderin Penquitt. Genau das passiert aber, wenn das Pferd halten soll, ohne das Halte-Kommando zu kennen oder zu respektieren: Der Mensch wird grob und ruckt und zieht. Das Pferd kann aber nicht gleichzeitig zwei Dinge lernen (über die Stange gehen, Kommando „Halt“). Statt dessen verknüpft sein Hirn in bester Pferdelogik „Stange treten = Strafe“.

Wenn Sie Ihr Pferd vor, über und nach der Stange nicht anhalten können, müssen Sie daher einen Schritt in der Ausbildung zurückgehen und Halten üben. Damit es gar nicht erst zum Tauziehen kommt – schließlich testet auch ein manierliches Pferd immer wieder seine Grenzen – taugt als Trainings-Ausrüstung ein Halfter, mit dem Sie Ihrem Pferd klare Hilfen geben können, die es respektiert. Gut sind Knoten- oder Trainingshalfter; ungeeignet sind breite Leder- oder Nylonhalfter, weil sie jede Hilfe harmlos verschlucken und Ihr Pferd zur Sturheit erziehen.

Pferde, die immer wieder über Stangen hopsen statt manierlich zu schreiten, lassen Sie getrost hopsen – irgendwann verlieren sie von selbst die Lust. „Das ist so anstrengend, daß sie es bald bleibenlassen“, hat Penquitt beobachtet. Sowie Ihr Pferd kapiert und folgt, spendieren Sie ihm Lob. Damit die Stangen nicht rollen, sichern Sie sie mit Ziegelsteinen. „Im Stangenkreuz achte ich darauf, mit wievielen Schritten mein Pferd durch das Hindernis geht“, sagt Nathalie Penquitt. „Dann kann ich mein eigenes Tempo so anpassen, daß ich das Pferd weder bremse noch hinter mir herziehe.“

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Der Ball aus dem Busch

Spiele wie Pferdefußball beweisen, daß Pferde Spaß an rollenden Dingern haben. Was sie nicht mögen, ist eine plötzliche Ball-Konfrontation allein auf weiter Flur. Das entspricht ungefähr der Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Wenn Sie Ihr Pferd auf die fünfte Station der Gelassenheitsprüfung vorbereiten – Bälle rollen aus einer Heckenlücke – passen Sie das Training der Pferdepsyche an. Lassen Sie Ihren Mitarbeiter nicht im Stich, und beginnen Sie das Training statt mit einer scharfen Steilflanke mit behutsamen Vorwürfen.

„Schrecktraining bedeutet nicht, daß sich das Pferd möglichst heftig erschrecken soll“, warnt Barbara Heilmeyer, Chiron-Trainerin aus dem badischen Waldbronn. Im Gegenteil: Je ruhiger Sie den Ball ins Spiel bringen, desto eher faßt das Pferd zu ihm und Ihnen Vertrauen.

Die Ausrüstung ist schlicht: ein gutsitzendes Halfter (besonders gut taugt ein Knotenhalfter, weil es präzise und deutliche Signale ermöglicht), ein mindestens zwei Meter langer Führstrick oder eine Führkette. Damit aus einem unbedachten Hopser keine Blutgrätsche wird, tragen Sie unbedingt solide Schuhe und Handschuhe.

Zuerst zeigen Sie dem Pferd den Ball nur, spielen ein wenig damit, legen ihn auf den Boden. Barbara Heilmeyer achtet darauf, daß das Pferd den Ball mit tiefem Kopf betrachtet und beschnuppert. „Wenn ein Pferd den Kopf tiefnimmt, ist es entspannt“, erklärt sie. Außerdem muß sich das Pferd mit dem Ball beschäftigen, statt panisch vor ihm wegzurennen. Um diesen Effekt im Training zu nutzen, bringt Heilmeyer ihren Pferden bei, auf leichtes Zupfen am Halfter und das Stimmkommando „Tief“ den Kopf zu senken. „Das erleichtert auch das Vorwärts-Abwärtsreiten junger Pferde.“

Ein derart entspanntes Pferd kann sie überall parken; sowie es nervös wird, kann sie es über die Aufforderung zum Kopfsenken wieder entspannen. Hat sich Ihr Pferd an den Ball gewöhnt, rollen Sie den Ball unter seinem Bauch durch. Gönnen Sie Ihrem Pferd den Ballbesitz, und lassen Sie es mitspielen. Berühren Sie mit dem Ball Hals, Nase, Schulter und schließlich die Hinterbeine des Pferds. Das geht am besten mit einem Helfer.

„Am meisten Gelassenheit beweist das Pferd, wenn es bei Berührungen an der Hinterhand ruhigbleibt. Ein weiterer Prüfstein für Gelassenheit ist ein Pferd, das ruhigbleibt, obwohl der Ball plötzlich von hinten in sein Gesichtsfeld rollt“, weiß Heilmeyer.

Verzichten Sie auf Strafe, wenn das Pferd erschrickt. Harte Rucke am Halfter sind eine unangenehme Erfahrung, die das Pferdehirn im schlimmsten Fall mit den Bällen verknüpft. Sie bringen ihm dann bei, daß ein Ball Strafe bedeutet – und haben ruckzuck statt eines gelassenen ein panisches Pferd. Nutzen Sie statt dessen im Training eine Gerte (in der Prüfung ist sie nicht erlaubt) als Schranke, und üben Sie zuvor das Anhalten auf Stimmkommando.

Wenn Ihr Pferd Bälle zwischen den Beinen und Steilpässe von hinten gelassen erträgt, stört es das Geballer in der GHP auch nicht mehr. Das Rückwärtsrichten an der Hand, die nächste Station der GHP, ist eine Gehorsamsübung, die zeigt, wie gut das Pferd erzogen ist. Es soll auf Ihr Kommando (Zupfen am Halfter, kurzer Impuls zurück) flüssig, willig und gerade zurücktreten. Der größte Fehler ist dabei Büffelei: Müssen Sie Ihr Pferd an der Brust rückwärtsschieben oder am Strick zurückziehen, haben Sie falsch trainiert.

Erste Voraussetzung für richtiges Zurück ist ein Pferd, das auf Kommandos achtet. Wenn Sie es zum Führen und Halten richtig vorbereitet haben, wird es sich nicht trauen, gemütlich in der Gegend herumzugucken. Wählen Sie einen Platz, an dem ein Zaun das Pferd begrenzt. Sie stehen vor dem Pferd. Mit einer Gerte, mit der Sie bis an die Hinterbeine kommen, begrenzen Sie das Pferd auf der anderen Seite. Damit sind ihm alle Auswege bis auf einen versperrt. Jetzt gibt es verschiedene Methoden: Sie können leicht bis energisch am Halfter zupfen oder mit der Gerte an die Pferdebrust klapsen. Gleichzeitig geben Sie ein Kommando, etwa „Zuuurück“.

Ausbilder Peter Pfister aus Eschenburg in Hessen nutzt Druckpunkte auf der Nase des Pferds. Er stellt sich vor den Kopf, hält Führstrick und Gerte in der rechten Hand und drückt mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand kurz und kräftig auf das Nasenbein des Pferds. Barbara Heilmeyer drückt einen der beiden Reflexpunkte an der Pferdebrust (je eine Handbreit links oder rechts vom Brustbein Richtung Schulter). Egal welche Methode Sie wählen: Sobald das Pferd einen Rückschritt zeigt, loben Sie es für diesen Fortschritt. Der Druck auf Halfter, Brust, Nase läßt sofort nach. Gönnen Sie dem Pferd ein Päuschen. „Geben Sie dem Pferd die Chance, auf feine Hilfen zu reagieren. Erzeugen Sie soviel Druck wie nötig, aber so wenig wie möglich“, rät Pfister.

Klappt ein einzelner Schritt zurück flüssig, erhöhen Sie die Schrittzahl. Weicht das Pferd mit dem Hinterbein zur Seite, schickt die Gerte das Bein mit einem leichten Klaps wieder auf den richtigen Weg. „Ein Pferd kann nur gerade rück-wärts gehen, wenn es im Hals gerade ist“, erklärt Barbara Heilmeyer. Da das direkt vor dem Pferd oft schwer zu erkennen ist, rät sie, zur Kontrolle mit einem Helfer zu arbeiten. Funktioniert Rückwärtsrichten mit Begrenzung, üben Sie mit zwei Stangen (2 Meter Abstand). Führen Sie das Pferd hindurch, halten es an und schicken es zurück. Die Stangen bilden eine Begrenzung und signalisieren dem Pferd beim Drauftreten, daß es einen Fehler gemacht hat. Ziel ist ein Pferd, das auf ein leichtes Signal rückwärtstritt. Ziehen Sie das Pferd rückwärts, macht es ein Hohlkreuz – jeder Zug ist daher Feind des Rückwärtsrichtens.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Die Sache mit dem Schirm

Sie schweben im Ritt Ihres Lebens durch die Dressurprüfung. Schlagartig hat der Traum ein Ende, als erste Tropfen fallen und Regenschirme aufschnappen: Mit einem Riesensatz erschrickt Ihr Pferd und wirft Sie dabei ab. Sie begegnen zu Regenbeginn Spaziergängern im Wald, die ebenfalls die Schirme spannen. Ergebnis siehe oben: Mit einem Riesensatz erschrickt Ihr Pferd.

Der Regenschirm ist fester Bestandteil der deutschen Landschaft, weshalb Pferde ihn kennen müssen. Das "Gassen-Hindernis" in der GHP prüft, wie souverän ein Pferd mit dem bunten Schreck umgeht. Es besteht aus einer zwei Meter langen und ebenso breiten Gasse, die durch eine Sägespänemarkierung gebildet wird. Ein oder zwei Schirme liegen auf der linken Seite hinter der Markierung aufgespannt auf dem Boden. Während Sie samt Pferd die Gasse passieren, läßt ein Helfer einen Automatikschirm zweimal schnell hintereinander aufschnappen. Das Pferd soll dabei nicht vor Schreck aus der Gasse springen, sondern unbeeindruckt weitergehen.

Wie bei jedem Anti-Schrecktraining kann auch hier das Pferd immer wieder einen Satz machen. Riskieren Sie weder gebrochene Füße noch blutige Hände, sondern tragen Sie feste Schuhe und Handschuhe. Der Ausbilder Peter Pfister aus Eschenburg in Hessen schwört zum Training auf Knotenhalfter und zwei Meter langen Führstrick: „Der Strick ist nicht gleich zuende, wenn das Pferd den Kopf hochreißt. Das ist wichtig, denn wenn es loskommt, lernt es, daß sich Widersetzlichkeit lohnt.“

Dabei räumt er gleich mit der Mär auf, daß eine Trense mehr Kontrolle über ein Pferd verleiht als ein Halfter: „Ein unerzogenes, schreckhaftes Pferd haben Sie mit der Trense so wenig im Griff wie mit dem Halfter. Mit einer Trense rucken Sie ihm aber zusätzlich ständig im Maul rum. Gerade das dürfen Sie nicht, weil Sie es ja nicht fürs Reiten und die Zügelhilfen verderben wollen.“ Der Schmerz im Maul macht das Pferd außerdem hektischer statt gelassener.

Ein dünnes Knotenhalfter wirkt nachdrücklich, präzise und flößt dem Pferd notfalls Respekt ein. „Mit einem normalen Stallhalfter kann jedes Pony einen Erwachsenen durch die Gegend schleifen.“ Wie üblich gibt es auch beim Schirmtraining unterschiedliche Wege zum Ziel:

1. Die Alles-nicht-so-wild-Methode: Trauen Sie sich und Ihrem Pferd mehr Mut zu. Nicht zaghaftes Gewöhnen, sondern selbstverständlicher Gehorsam heißt die Devise. „Wenn das Pferd Sie als Boß respektiert und weiß, daß ihm

in Ihrer Gegenwart nichts zustößt – schließlich sind Sie gefälligst für seine Sicherheit verantwortlich –, lassen Sie einen Helfer den Schirm beherzt in einiger Entfernung aufspannen“, rät Ausbilder Michael Geitner aus dem bayerischen Rechtmehring. „Das Pferd hat nur auf einen zu achten, und das sind Sie.“

Er warnt vor zaghaftem Streicheln, Schirm zeigen und Zeitlupenbewegungen. „Nach meiner Erfahrung verunsichert das Pferde viel mehr.“ Wenn die Grundlagen stimmen, ist der Schirm dem Pferd egal. „Es paßt auf Sie auf und läßt sich nicht durch die Umwelt ablenken.“

Regt sich das Pferd auf, lenken Sie es sofort mit anderen Übungen (Rückwärts, Vorwärts, Stillstehen, Rückwärts) ab. Lassen Sie ihm keine Pause, sondern fordern Sie prompten Gehorsam. Sowie es in der Gegend herumschaut oder Sie ignoriert, rucken Sie am Halfter. Zwingen Sie das Pferd, ständig auf Sie zu achten. Dann klappen Sie den Schirm erneut auf. „Sowie das Pferd darauf starrt, rucken Sie am Halfter und erinnern es daran, wo die Musik spielt“, so Geitner, der mit dieser Methode ein Pferd in einer Stunde schirmfest trainiert.

Der Trick dabei ist simpel: Das Pferd lernt, daß es nicht ständig wachsam in der Gegend herumschauen muß. Es genügt, sich auf den Menschen zu konzentrieren; wenn der Mensch in der Nähe ist, geschieht dem Pferd nichts Böses. Dieses Muster ist wirksam, weil es in allen Schrecksituationen greift: Hat das Pferd einmal gelernt, daß stets allein die Konzentration auf den Menschen zählt, ist es egal, ob die Schirme grün oder blau sind; ob ein Vogel im Busch raschelt oder dem Pferd ein Ball vor die Füße rollt.

Für Einsteiger birgt das freilich Risiken: Wer nicht einschätzen kann, ob er sein Pferd mit dieser Methode noch stärker aufregt, sollte den langsamen Weg gehen.

2. Die Behutsam-Methode: Halten Sie Ihrem Pferd den geschlossenen Schirm unter die Nase. Nimmt es ihn gelassen hin, streicheln Sie es mit dem Schirm. Am Hals beginnen, langsam Richtung Kruppe vorarbeiten. Dabei kann ein Helfer das Pferd halten. Wenn das Pferd sich aufregt, dürfen Sie auf keinen Fall tätscheln, loben oder beruhigen. „Das kommt beim Pferd wie ein Lob für sein Gezappel an“, erklärt Peter Pfister. „Ermahnen Sie es lieber kurz und knackig: „Jetzt reiß dich aber zusammen! Wenn es dann ’Jawoll’ sagt und mitmacht, können Sie immer noch loben.“

Stellen Sie sich schräg vor Ihr Pferd und klappen den Schirm auf. Spulen Sie das Kennenlern-Programm ab: betrachten und beschnuppern lassen, Pferd vorsichtig von vorn bis hinten berühren. Schließen Sie vor den Augen

Ihres Pferds den Schirm und öffnen ihn wieder. Einige Male wiederholen, dabei Tempo steigern. Gehen Sie ums Pferd und öffnen den Schirm.

Hinter dem Pferd sollten Sie auf jeden Fall deutlich außer Reichweite der Hufe stehen – schließlich bleibt ein Pferd ein Tier, das unberechenbar ausschlagen kann. Ist das Geraschel und Gefalte Ihrem Pferd egal, können Sie den Schirm getrost zum nächsten Ausritt mitnehmen. Wetten, daß es dann garantiert nicht regnet?

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Der Plan für die Plane

Meinen Huf setze ich nicht auf dieses Ding“, scheint die siebenjährige Trakehnerstute Carina zu denken. Mit fest in den Boden gerammten Beinen demonstriert sie Entschlossenheit. Zupfen, Ziehen und Zerren am Führstrick beantwortet sie mit energischem Gegendruck. Der Plan der bestandenen GHP scheitert an der Plane .

Die Überquerung einer etwa vier mal vier Meter großen Plastikplane wird dem Pferd in der achten Station der Gelassenheitsprüfung (GHP) abverlangt – eine der schwierigsten GHP-Übungen, weil viele Pferde von Natur aus bodenscheu sind. Das heißt: Sowie sich der Untergrund verändert, bleiben sie stehen. Manche regen sich dabei auf. Die Anlässe sind für Menschen nichtig; Pferde werten sie als bedrohlich. So erschrecken viele, wenn in der Halle auf dem Boden plötzlich ein Sonnenstrahl leuchtet. Der Schatten eines Baums auf der Straße, eine Bodenfuge, ein Gullideckel oder eine Pfütze können zur Endstation eines Ausritts werden, weil das Pferd keinen Schritt mehr vorwärts geht.

Auch wechselnder Bodenbelag, etwa der Übergang von Wiese auf Teer, läßt Pferde mißtrauisch nach unten äugen und sicherheitshalber stoppen. Durch das Training fürs Planen-Hindernis lernen Pferde, dem Menschen zu vertrauen: Sie können ihm über die raschelnde, glänzende Fläche folgen, ohne daß ihnen etwas geschieht. Ist dieses Vertrauen erst einmal da, ist es völlig egal, ob das Pferd über eine Plane, durch eine Pfütze oder über eine Bodenfuge geführt wird.

Auch fürs Planentraining gibt es verschiedene Methoden. Der Ausbilder Peter Pfister aus dem hessischen Eschenburg setzt auf Desensibilisierung und Gewöhnung. Das Pferd trägt dazu ein dünnes Knotenhalfter (präzise, notfalls scharfe Einwirkung, schont das Maul) und einen zwei Meter langen Führstrick. Gerade beim Planentraining sollte der Führstrick auf keinen Fall wesentlich kürzer sein. Denn viele Pferde weigern sich erst einmal hartnäkkig, einen Huf auf die Plane zu setzen. Irgendwann überwinden sie sich und stürmen los. Die einen rennen, die anderen springen über oder auf die Plane. Dabei kann der Pferdeführer leicht mitgeschleift oder heftig angerempelt werden. Nur ein langer Strick gewährleistet den notwendigen Spielraum und Sicherheitsabstand.

Mit der rechten Hand führt Pfister das Pferd, mit der linken schleift er eine Plastikplane hinter sich her. Sowie das Pferd ihm folgt, bewegt sich auch die Plane. „Beim Führen immer ruhig bleiben“, rät Pfister. „Gerade wenn sich das Pferd aufregt, dürfen Sie auf keinen Fall beruhigend auf es einreden, es gar tätscheln oder streicheln. Das ist falsch, obwohl die meisten Leute immer noch glauben, daß es das Pferd beruhigt. Es beruhigt aber nicht, sondern belohnt das Pferd für sein falsches Verhalten. Mit Lob bekommen Sie ein aufgeregtes Pferd nicht ruhig.“

Nicht alle Pferde kommen auf Anhieb mit der Plane klar, die als ständiger Begleiter raschelnd und knisternd neben ihnen herzuckelt. Manche legen einen kleinen Sprint ein und rennen an Pfister vorbei; andere bremsen abrupt und schlagen Wurzeln. Beides – Abhauen oder Erstarren – sind typische Pferde-Strategien, um mit Unbekanntem fertigzuwerden. Pfister durchkreuzt sie, indem er die Richtung wechselt. Hat ein Pferd ihn überholt, schlägt er einen kleinen Haken, schon sind Pferd und Plane wieder hinter ihm. Auf diese Weise zwingt er das Pferd, sich mit der Plane auseinanderzusetzen. „Wenn ihnen Aufregung und Ausbruchsversuche nichts nützen, beginnen die Pferde, sich für die Plane zu interessieren“, hat Pfister beobachtet. Sie senken den Kopf, schnuppern in Richtung Plane und beäugen sie aus sicherer Entfernung.

Schrittweise rückt Pfister beim Führen mit der Plane immer näher ans Pferd. Schließlich läßt er das Geraschel beiläufig fallen und führt das Pferd mehrmals an der Plane vorbei, wobei der Abstand immer geringer wird. Schließlich führt er über einen Zipfel der Plane und nach und nach über immer größere Abschnitte. Hat das Pferd auf diese Weise gelernt, daß die Plane harmlos ist, läßt es sich am langen Führstrick darüberschicken oder -longieren.

Bei Pferden, die partout nichts von der Plane wissen wollen, greift Pfister zum Trichter-Trick. Er nimmt die Bande oder die Einzäunung des Reitplatzes zu Hilfe und legt die Plane schräg dazu, so daß das Pferd wie durch einen Trichter läuft: Anfangs ist die Plane sehr weit weg; je unerschrockener das Pferd wird, desto näher rückt Pfister sie.

Jeden Schritt des mißtrauischen Pferds Richtung Plane belohnt Pfister mit einer Pause. Das Tier soll merken: Die Plane ist gut, denn da gibt es eine Pause. Damit diese Verknüpfung im Pferdehirn entstehen kann, warnt Peter Pfister davor, ein Pferd, das im Trichter stockt, mit Geruckel am Strick oder mit Gertenklapsen zu nerven. „Streß an der falschen Stelle verstärkt das Unbehagen des Pferds vor der Plane, weil es dann den Streß und nicht die

Pause damit in Zusammenhang bringt.“ Irgendwann ist das Pferd mutig genug, über die Plane zu stapfen.

Eine andere Methode nutzt Streß gezielt. Parkt das Pferd vor der Plane, baut der Pferdeführer über Führstrick und Halfter allmählich Druck auf, bis das Pferd einen Schritt vorwärts tritt. Der nachlassende Druck und lobende Worte belohnen das Pferd dafür. Sobald das Planentreten funktioniert, härtet Pfister das Pferd weiter ab. Mit einem Stück zusammengeknülltem Plastik reibt Pfister über Hals, Bauch und Rücken des Pferds. „Das ist wie Putzen. Ich stärke den Sozialkontakt zu meinem Pferd und lehre es, das Geraschel zu akzeptieren. Schließlich soll es alles vertrauensvoll akzeptieren, was ich als Ausbilder von ihm verlange.“

Pfister arbeitet mit langsamen, ruhigen Bewegungen. Daß es sich erschreckt, will er auf jeden Fall vermeiden. Ein sehr ängstliches Pferd belohnt er beispielsweise, indem er ihm frei gibt, sowie es das Plastik ohne Schnaufen, Augenrollen oder Nüsternblähen auf der Haut duldet. Ganz allmählich beginnt Pfister dann, einzelne Körperpartien des Pferds mit der Plane zu bedecken, bis es sich komplett verpacken läßt.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Die Klapperschlange

Klappern gehört zum Handwerk, doch für Pferde signalisiert es meist Gefahr und läßt sie erschrecken. Weil es immer und überall klappern kann, simuliert auch die GHP dieses Geräusch in der neunten, vorletzten Station (Rappelsack). Dabei wird ein Sack, gefüllt mit leeren Konservendosen, an einem Strick über eine Reihe Ziegelsteine geschleift und scheppert dabei deutlich. Ihre Aufgabe ist es, Ihr Pferd in aller Gelassenheit neben dem Geklapper zu führen.

Falls Ihr Pferd Angst vor der neben ihm schleifenden Klapperschlange hat, hilft konsequentes Üben. Wie üblich führen viele Wege zum Ziel. Für den bayerischen Ausbilder Michael Geitner ist der Klappersack während der gesammten Pferdeausbildung „das wichtigste Trainingsmittel“. Geitner nutzt klappernde Dosen, um geistig träge Pferde zu sensibilisieren und ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Sture Exemplare, die den Trainer ignorieren, werden durch den Krach hellwach – gerade so, als ob sie ein Wecker aus einem behaglichen Nickerchen reißt. Zum Üben verwendet Geitner einen 4,50 Meter langen Strick, mit dem er das

Pferd gut im Griff hat und trotzdem außer Reichweite der Hufe ist. Sein Strick ist an einigen Stellen mit Leder umnäht, damit er nicht so leicht durch die Hände rutscht (auf einer GHP sind deshalb Handschuhe Pflicht).

Geitner gewöhnt das Pferd dosiert an Dosen. Er führt rechts; in seiner Linken schleift er eine Gerte, an deren Ende Büchsen hängen. Womit Sie die Büchsen ziehen, ist freilich ganz egal – Hauptsache es klappert. „Ich behalte meine Position – neben dem Pferd –, Richtung und Geschwindigkeit bei, auch wenn sich das Pferd querstellt“, sagt Geitner. „Durch meine Unbeirrbarkeit gebe ich dem Pferd Sicherheit.“

Durch seine Körperhaltung und das ruhige Schreiten signalisiert er „kein Grund zur Aufregung“. Nach einigen Runden akzeptieren die meisten Pferde die rappelnde Begleitung. Zeit für den Seitenwechsel: Das Pferd wird links geführt, die Dosen rechts gezogen.

Nimmt das Pferd die Begleitung auf beiden Seiten gelassen hin, spielt Geitner ein neues Spiel: Ein Helfer zieht die Dosen, Geitner führt das Pferd vorbei. Dabei muß der Pferdeführer immer zwischen Büchsen und Pferd gehen. „Ich bilde den vertrauenserweckenden Puffer, einen Vermittler zwischen Dosen und Pferd“, erklärt Geitner. Das schreiben die GHP-Regeln ohnehin vor (geführt wird links, und der Helfer zieht den Rappelsack links), weil es die Sicherheit erhöht: Macht das Pferd im Eifer des Gefechts doch einen Satz, springt es vom Menschen weg statt auf seine Füße.

Klappt das Spiel mit der Dosengerte, setzt Geitner den Rappelsack ein – auch hier erst niedrig dosiert. „Bitte nicht gleich losscheppern wie wild, sondern bedächtig angehen lassen“, rät er. „Sie schaffen ein Riesenproblem, wenn Sie das Pferd erst einmal wahnsinnig erschrecken und dann verlangen, daß es schön ruhig

bleiben soll.“ Ob das Pferd den Rappelsack besehen und beriechen darf, ist abhängig vom

Trainingskonzept. Während manche Ausbilder das Pferd erst einmal an Ungewohntem schnuppern lassen, ist Geitner prinzipiell dagegen, daß es sich gemütlich in die Betrachtung des Schreckens versenkt: „Das Pferd muß auf Sie achten, nicht auf den Rappelsack.“

Bleibt das Pferd beim Rasseln ruhig, macht er den nächsten Schritt: Er berührt das Pferd mit der Dosengerte oder dem Raschelsack (Müllsack mit leeren Dosen füllen und mit Zugseil zubinden). Geitner beginnt dabei auf der besseren Seite des Pferds. Seiner Beobachtung nach ist das meist die linke.

Faustregel: Die bessere Seite beim Reiten ist auch die bessere Seite bei der Bodenarbeit. Sollten Sie sich nicht sicher sein, hilft Geitners Trick. „Nähern Sie sich dem Pferd vorsichtig von hinten mit dem Rappelsack, während ein Helfer es am lockeren Strick hält. Die Seite, nach der es sich umdreht, um nach Ihnen zu schauen, ist meist die bessere.“

Toleriert das Pferd den Dosenkontakt so selbstverständlich wie die tägliche Berührung mit der Kardätsche, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Dieses GHP-Hindernis schafft Ihnen keine Probleme mehr. Allerdings rät Geitner zur Generalprobe vor der ersten Auswärts-GHP – schließlich reagieren viele Pferde in ungewohnter Umgebung mit ungewohnten Hüpfern, vor allem, wenn sie selten unterwegs sind. Verladen Sie Ihr Pferd doch einfach zur Probe und üben auf dem Reitplatz von Freunden.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick:

Der Sound von Spray

Bimmelnde Handys und hupende Autos gehören zum Pferdealltag. Doch erschrecklicher als Krach ist ein leises „Zschscht“, das bedrohlich wie die Python Kaa aus dem Dschungelbuch daherlispelt. Wie soll das Pferd schließlich wissen, daß hier keine Schlange zischt, sondern ein Mähnenspray?

Ein Pferd, das sich beim Zischen nicht verzischt, sondern gelassen stehenbleibt, zeigt daher eine gute Erziehung. Es ist im Umgang sicher, so daß Sie es ohne Gefahr mit Wund oder Fliegenspray behandeln können. Deshalb prüft dieses Hindernis der GHP, wie souverän das Pferd mit einem Zischen vom Band fertig wird.

Dazu muß es in einem per Sägemehl markierten Viereck ruhig am deutlich losen Führstrick stehen. Es ist falsch, ein Pferd am extrakurzen Trensenzügel zu halten. Genauso falsch ist ständiges Geruckel per Trense im Maul, um das Pferd abzulenken. Das zeigt lediglich, daß der Pferdeführer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat: Laut GHP-Regeln muß das Pferd für die Note 1 oder 2 „ohne erkennbaren Einfluß des Pferdeführers“ gelassen bleiben.

Zischt es los, darf das Pferd nicht erschrecken oder unruhig werden. Es darf sich nach dem Geräusch umsehen, muß es aber gelassen akzeptieren. „Ein plötzliches, grelles Geräusch ist für Pferde eine knifflige Sache“, sagt Manfred Krauth, Chef der Mannheimer Polizeireiterstaffel. Krauths Pferde müssen Geräusche aller Art ertragen, weshalb sie eine Dienstpferdeprüfung absolvieren, zu der auch ein Geräuschtest gehört.

Am besten üben Sie mit einer Wassersprühflasche für Blumen, die hervorragend zischt. Außerdem kann ein Helfer mit ihr in sicherer Entfernung hantieren. Für das Training schwört Polizist Krauth vor allem auf ein gelassenes Führpferd. „Mit ihm kann das unerfahrene Pferd zunächst auf etwa zehn Meter an das Geräusch herangeführt werden.“

Steht das Pferd gelassen, darf es sich an der Seite des Führpferds dichter ans Gezischel wagen. Loben Sie das Pferd, sobald es einen Schritt auf die Geräuschquelle zutritt. Springt es weg, lenken Sie es mit einer anderen Übung (Vorwärts, Stillstehen, Rückwärts) ab und beginnen neu. Strafen Sie Ihr Pferd nicht, sondern ermuntern Sie es durch Lob oder Leckerli.

Hat Ihr Pferd den ersten Schreck überwunden (was bei besonders ängstlichen Tieren bis zu 14 Tage dauern kann), verzichten Sie auf das Führpferd. Gehen Sie entschlossen neben Ihrem Pferd auf den Sprühhelfer zu. Manchen Pferden fällt es leichter, wenn sie sich einem Geräusch langsam nähern können; werden sie abrupt vom Lärm überrascht, explodieren manche.

Ob Sie ein Führpferd nutzen oder nicht, hängt von Ihren Möglichkeiten ab. Sie können auch ohne Führpferd klarkommen. Das zeigt eine andere, ebenfalls bewährte Trainingsmethode: Lassen Sie das Pferd ruhigstehen und zwingen es (Zupfen am Knotenhalfter, Stampfen mit dem Fuß), konzentriert auf Sie zu achten. Sie müssen für Ihr Pferd eindrucksvoller sein als alles Gesprühe der Welt.

Ihr Helfer rückt nun zischend näher, während Sie das Pferd immer wieder von

der Sprühflasche ab- und auf Sie selbst lenken. Wie stark Sie zischen lassen, hängt von der Reaktion Ihres Pferds ab. Dabei haben Problempferdetrainer Interessantes beobachtet: Je zaghafter und vorsichtiger der Mensch beim Training hantiert, desto schreckhafter wird das Pferd. Offenbar verstärkt eine zaghafte, lauernde Haltung („Gleich flippt das Pferd aus“) in Wahrheit die Bedrohung für das Pferd. Deshalb gilt: Je selbstverständlicher Sie arbeiten, desto schneller beruhigt sich Ihr Pferd.

„In diesem Trainingsstadium kann es auch helfen, einen Plastikkanister mit Steinen zu füllen. Mit dem klappernden Kanister streichen Sie das Pferd in Fellrichtung ab“, sagt Polizeireiter Krauth. Einen anderen Trick fürs Training verrät Oberkommissar Leonhard Pruski, Chef der Münchener Polizeireiterstaffel. Er berieselt seine Pferde im Stall mit Musik und Radiowerbung – eine Idee, die Penquitt-Trainer Hartmut Luther einleuchtet.

„In der Werbung kommen viele grelle Geräusche vor. Es ist gut, wenn das Pferd sich in der vertrauten Umgebung des Stalls an sie gewöhnen kann.“ Fürs Training auf dem Platz rät auch Luther zu entschlossenem Handeln statt verzagter Reaktion. „Führen Sie das Pferd entschlossen ans Geräusch, und loben Sie ständig“, lautet sein Tip. Schräges Vorbeiführen an der Gefahr (ähnlich Schulterherein) ist nach Luthers Erfahrung zunächst leichter als der frontale Marsch zum Zischen.

Barbara Heilmeyer, Tellington-Ausbilderin, schwört auf Berührung, die beruhigt. Führen Sie Ihr Pferd so dicht wie möglich an die Lärmquelle und streichen Sie mit drei Fingern außen am Ohr entlang (an der Ohrspitze beginnen). „Auch sanftes Kreisen an der Spitze des Auges oder am Übergang von Hals und Brust entspannt das Pferd.“

Egal nach welcher Methode Sie üben, wiederholen Sie die Übung regelmäßig, und zucken Sie im Zisch-Training niemals zusammen. Sonst zuckt auch Ihr Pferd – schließlich geben Sie den Ton an.

Hier finden Sie alle Infos zur GHP im Überblick: