Gefühle starten ein wahres Feuerwerk in uns: Nervenzellen im Hirn geben elektrische Impulse ab, Herz, Haut und Hormone reagieren. Unser „Bauchgefühl“ steuert unser Tun. Wut, Trauer, Freude prägen uns – unbewusst oder bewusst. Ob auch Pferde den bewussten Teil von Emotionen erleben, weiß die Forschung noch nicht – doch der Rest läuft bei Tieren ganz ähnlich ab wie beim Menschen. Pferde-Emotionen sind bislang jedoch weniger erforscht als die von Kühen oder Schweinen. Trotzdem: Forscher haben erkannt, dass wir für ein richtig gutes Pferdeleben auch ihre Gefühlswelt verstehen müssen – von Aversion bis Zuneigung.

Zuneigung

Sind Sie auch so richtig verliebt in Ihr Pferd? Dann haben Sie beste Voraussetzungen für eine enge Verbindung mit ihm – denn zumindest bei menschlichen Paaren schlagen zwei Herzen buchstäblich in einem Takt. Auch die Atmung gleicht sich an, wenn Partner nebeneinander sitzen, wie eine Studie an der University of California in Davis zeigte. Zuneigung äußert sich beim Menschen also auch durch Synchronisation von Körpervorgängen – und das könnte bei Pferden ganz ähnlich sein, ist sich Chronobiologie-Experte und Verhaltensforscher Dr. Hans-Ullrich Balzer vom Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität Berlin sicher. Er erfasst mithilfe der Chronobiologischen Regulationsdiagnostik Gefühle von Menschen und Tieren anhand von Daten zum Hautwiderstand oder der Muskelspannung. Zuneigung allerdings ist komplex und nicht so leicht messbar – denn andere Gefühle wie Freude oder Wohlbefinden sind mit ihr eng verwoben.

Kein Wunder, denn wer sagt, dass Liebe einfach ist? Freiwillige räumliche Nähe ohne Drohgebärden ist bisher übrigens das wissenschaftlich am besten untersuchte Merkmal für Freundschaft unter Pferden. Pferdeforscherin Dr. Verena Hauschildt konnte sogar belegen, dass synchrones Verhalten den Zusammenhalt einer Gruppe widerspiegelt – und vermutlich sogar die Qualität einer Freundschaft. Gegenseitige Fellpflege werten Forscher übrigens nicht zwingend als Freundschaftsbeweis: Zwar stärkt das Beknabbern die Beziehung zwischen Pferden, kann aber genauso wie Spielen auch dem Stressabbau dienen. Um der Zuneigung mit seinen chronobiologischen Messgeräten auf die Spur zu kommen, würde Dr. Hans-Ullrich Balzer am liebsten gleich ganze Pferdeherden mit Sensoren ausstatten. „So könnte man sehen, welche Tiere sich in ihrem emotionalen Erleben aneinander anpassen und wann diese Synchronisation auftritt.“ Bisher ist es aber noch schwierig, die Sensoren dauerhaft am Pferd zu befestigen.

Während für Balzer Messwerte entscheidend sind, zählen für Marc Lubetzki aus Seedorf die Augenblicke – und zwar nicht nur jene, die der Wildpferde-Fotograf und Tierfilmer mit seiner Kamera festhält. Sondern auch die, die ein Hengst einer Stute zuwirft, wenn er nach einer Erkundung zur Herde zurückkehrt. „Ich beobachte, dass es zwischen Hengsten und Stuten sehr enge Beziehungen geben kann, die nicht unbedingt mit viel körperlicher Nähe zu tun haben, sondern eher auf häufigen, kurzen Begegnungen beruhen“, sagt er. Lubetzki verbringt seit 2012 sechs Monate im Jahr zwischen wildlebenden Pferden, etwa in Bosnien oder in Nordportugal.

Trauer

Wo Zuneigung ist, kann auch Trauer sein. Das erlebte etwa CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger. Ihre Quarter-Stute zog sich während eines Klinikaufenthalts ihrer besten Pferde-Freundin apathisch in eine Ecke der Koppel zurück. Trotz solcher offensichtlichen Beobachtungen ist Trauer bei domestizierten Pferden und landwirtschaftlich genutzten Tieren noch wenig erforscht.

„Bis jetzt hat man sich auch noch nicht richtig auf die Suche nach Hinweisen gemacht“, sagt Dr. Sara Hintze, Verhaltensforscherin am Institut für Nutztierwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien. Pferdefotograf Marc Lubetzki begegnet Trauer unter freilebenden Pferden dagegen immer wieder. Ihr Leben ist hart, und bei fast jeder seiner Reisen stirbt ein Tier. „Pferde haben einen ganz ähnlichen Trauerprozess wie Menschen“, sagt Lubetzki. „Besonders deutlich zu erkennen ist Trauer bei Mutterstuten, die ein Fohlen verloren haben.“ Etwa eine Woche lang dauert die intensive Trauerphase, in der das Muttertier sehr wenig frisst und sich oft apathisch verhält. Der Rest der Herde richtet sich dann nach der Stute, die oft noch einen Tag am Ort bleiben will, an dem das Fohlen gestorben ist. „Häufig brauchen die Pferde auch einen Tag, bis sie realisiert haben, dass ein Pferd tot ist.“

Typisch für trauernde Pferde ist auch ein Verlassenheitswiehern – das sich im Übrigen nicht von dem Wiehern unterscheide, wenn ein Pferd seine feste Gruppe verlässt. „Man sollte sich bewusst machen, dass Pferde nicht zwischen ,tot‘ und ,verreist‘ unterscheiden können – kommen solche Situationen öfter vor, kann das enormen Stress bedeuten“, so Lubetzki.

Anders als zur Trauer gibt es zu Depressionen beim Pferd mehrere Studien. Nachgewiesen wurde dabei auch der Verlust von Freude, im Fachvokabular als Anhedonie bezeichnet. Das ist ein Hauptmerkmal von Depressionen, auch bei Menschen. Eine Studie aus dem Jahr 2014 (Fureix et al.: „Investigating anhedonia in a non-conventional species: Do some riding horses Equus caballus display symptoms of depression?“) zeigte, dass depressiv verstimmte Pferde weniger an zu Versuchszwecken im Stall aufgestellten Zuckerblöcken schleckten als nicht-depressive Tiere – ihnen fehlte die Freude am Naschen. Depressive Pferde sind in der Regel apathisch und teilnahmslos, interessieren sich kaum für ihre Umgebung und verharren häufig in einer Art Erstarrungszustand, bei dem sich das Genick auf ähnlicher Höhe befindet wie der Widerrist.

Freude

Schütteln wir die Apathie ab und widmen uns der Freude. Was passiert eigentlich, wenn ein für dieses süße Gefühl empfängliches Pferd genüsslich an einem leckeren Zuckerblock schlecht? „Freude geht einher mit erhöhter Aktivität, sowohl emotional als auch motorisch in der Bewegung“, erklärt Hans-Ullrich Balzer. Weitere Anzeichen: „Eine entspannte Körperhaltung, ein getragener Schweif, fließende Bewegungen, oft gespitzte Ohren, weiche Augen, Lippen und Nüstern“, so Verhaltensbiologin Marlitt Wendt aus Großhansdorf.

Diese Anzeichen genau zu kennen ist wichtig, um nicht Freude zu sehen, wo sich eigentlich nur Anspannung entlädt, findet Stuntreiterin und Ausbilderin Hero Merkel aus Rastatt, die Pferde-Gefühle stark in ihr Training einbezieht. „Muss ein Pferd nur Adrenalin abbauen, bewegt es sich viel steifer, hebt oft den Kopf nach oben. Buckeln in freier Bewegung ist dagegen oft tatsächlich ein Zeichen für Spaß und Freude.“ Für Merkel ist Freude im Training besonders wichtig – und die soll auch von ihr selbst ausgehen. Sie versucht, betont positiv zu sein, lobt auch mal überschwänglich. „Ich denke, Pferde brauchen von uns Menschen diese Bestätigung. Ich bin überzeugt, dass sie sich wie wir insgesamt wohler fühlen, wenn sie gelobt werden.“

Ähnlich sieht das Verhaltensbiologin Marlitt Wendt, die im Training ihrer Pferde mit positiver Verstärkung arbeitet. „Ein Lob – sei es Futter, Kraulen oder ein Lobwort – wirkt ganz gezielt auf die Stimmung des Pferds.“ Derlei motiviert: „Im Idealfall können wir über Freude durch Belohnung langfristig die Motivation des Pferds aus sich selbst heraus erreichen.“ Das scheinen auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu belegen: Wurden gerettete Pferde während ihres Rehabilitationsprogramms mit positiver Verstärkung trainiert, waren sie motivierter mitzumachen und zeigten mehr neugieriges Verhalten als bei einem Training mit negativer Verstärkung (Innes und McBride: „Negative versus positive reinforcement: An evaluation of training strategies for rehabilitated horses“, 2008).

Futterlob fällt bei wildlebenden Pferden als Grund zur Freude weg. Worüber freuen sich also Pferde in freier Natur? „Wenn zum Beispiel nach langer, nasser Kälte wieder die Sonne herauskommt, würde ich die Reaktion der Pferde als Zeichen von Freude sehen“, sagt Wildpferdefotograf Marc Lubetzki. „Nachdem sie vorher meist dicht nebeneinander stehend gewartet haben, bis es vorbei ist, werden sie aktiver, fangen an sich zu bewegen und tauschen mehr Sozialkontakte aus.“ Auch in der Wissenschaft gilt dieses Verhalten als Zeichen von Wohlbefinden.

Eifersucht

Kann Eifersucht die Stimmung an einem solchen sonnigen Nachmittag trüben? Lubetzki bezweifelt das. „Eifersucht wie beim Menschen gibt es bei Pferden meiner Meinung nach nicht, vor allem nicht in Bezug auf Liebesbeziehungen, wie wir Eifersucht ja oft verstehen – ein Hengst hat fast immer mehrere Stuten und das ist ganz normal.“ Auch in Bezug auf freundschaftliche Beziehungen unter den Stuten nimmt Lubetzki keine Eifersüchteleien wahr. Die Herde und das harmonische Zusammen leben stehen seiner Ansicht nach so sehr im Mittelpunkt, dass für Eifersucht kein Platz ist. „Erwachsene Pferde machen meist nur zu zweit soziale Fellpflege, nicht zu mehreren – wenn dann ein Pferd dazukommt und erstmal warten muss oder nicht da zu darf, kann das vielleicht so wirken, als ob Eifersucht im Spiel wäre.“

Auch Konstanze Krüger, Verhaltensforscherin und Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen Geislingen, hat Wildpferde beobachtet – im Rahmen einer Studie, die 2012 erschienen ist. Gemeinsam mit Forscher Kollegin Gudrun Schneider nahm Krüger das Verhalten von 84 Esperia Ponys in den italienischen Abruzzen unter die Lupe. Die Wissenschaftlerinnen stellten fest, dass besonders ranghohe Stuten einschreiten, wenn sich Herdenmitglieder, mit denen sie selbst häufig sozialen Kontakt haben, anderen Tieren nähern oder mit diesen gegenseitige Fellpflege betreiben. Die intervenierenden Stuten schickten die „Konkurrentin“ teils einfach nur weg, teils kraulten sie sich danach selbst mit ihrer etablierten Sozialpartnerin. Mit dem Begriff Eifersucht ist Krüger dennoch lieber vorsichtig – denn so kompliziert wie Menschen empfinden Pferde dieses Gefühl ihrer Ansicht nach nicht.

Was sie aber tun, ist ihre sozialen Ressourcen schützen – denn enge Bindungen zu bestimmten Stuten zu haben ist wichtig – befreundete Stuten ziehen etwa ihre Fohlen gemeinsam auf. Um Eifersucht als Phänomen unter Pferden noch genauer zu erforschen, hält Dr. Hans-Ullrich Balzer vor allem weitere Beobachtungsstudien wie die von Konstanze Krüger für nötig. Mit seiner chronobiologischen Mess Methode lässt sich dieses Gefühl genauso wie zum Beispiel Zuneigung nicht leicht erfassen – wäre aber durchaus weiter erforschbar. „Bei Eifersucht spielen viele andere Emotionen mit hinein, etwa Aggressivität.

Die Stimmung könnte im Zusammenhang mit Eifersucht aber auch in Trauer umschlagen – das ist ein sehr diffiziler emotionaler Zustand.“ Eifersucht macht also nicht nur in menschlichen Beziehungen vieles kompliziert, sondern ist bei Pferden auch schwer zu erfassen. Interessant: Pferdebesitzer trauten einer Studie unter brasilianischen Pferdeleuten zufolge Pferden Eifersucht eher in vollem Umfang zu als Nicht-Pferdebesitzer. Beobachten die Besitzer häufiger entsprechende Situationen mit ihren Pferden? Oder wünschen sie sich stärker, von ihrem Pferd eifersüchtig verteidigt zu werden? Darüber gibt die Studie keinen Aufschluss.

Auch Ausbildungsprofi Hero Merkel sagt: „Eifersucht ist ein großes Thema bei meinen Pferden.“ Geht es dabei um ihre eigene Person, fasst die Stuntreiterin das als Kompliment auf. „Ich versuche dann vor allem, die Persönlichkeit des Pferds mehr zu bestärken, etwa durch viel Lob.“

Ärger und Wut

Eifersüchtige kennen diese Emotion nur allzu gut: Wut. Anders als die komplexe Emotions-Kollegin Eifersucht sind Wut und Ärger bei Pferden eindeutig nachgewiesen. „Ärgerliche oder wütende Pferde zeigen oft verschmälerte Nüstern, nach hinten gezogene Maulwinkel und angelegte Ohren“, erklärt Verhaltensbiologin Marlitt Wendt. „Je nach Grad des empfundenen Ärgers kann zum Beispiel Drohschwingen dazu kommen – dabei schwingt das Pferd den Kopf mit Drohgesicht in Richtung des Pferds, das die Aggression auslöst. Auch eine Schlagdrohung mit angehobenem Hinterbein kann Ärger ausdrücken.“ Fragt man Marc Lubetzki, gibt es in freier Wildbahn kaum Anlass für Pferde, sich zu ärgern.

„Die Pferde leben einfach zusammen und mal gibt das eine den Ton an, mal das andere. Die Kommunikation untereinander ist oft so fein, dass ein Verlagern des Schwerpunkts reicht, da mit sich etwa ein anderes Pferd nicht weiter nähert.“ Das gibt Anlass, nachzudenken. Haben domestizierte Pferde vielleicht deshalb manchmal regelrechte Wutausbrüche, weil Menschen ihre feinen Signale einfach nicht sehen? Gut möglich. Pferde können übrigens nicht nur selbst wütend werden, sondern Wut auch beim Menschen vom Gesicht ablesen. Wissenschaftler zeigten Pferden jeweils ein Foto eines Menschen, teils mit glücklichem, teils mit wütendem Gesichtsausdruck. Einige Stunden später traf das Pferd auf die reale Person, diesmal mit neutralem Gesichtsausdruck. Das Ergebnis: Die Pferde reagierten je nach vorher gesehenem Gesichtsausdruck anders und schauten vormals wütende Personen eher mit dem linken Auge an – wie bei vielen Tieren werden bei Pferden negative und potenziell bedrohliche Stimuli in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet und daher bevorzugt mit dem linken Auge wahrgenommen (Studie: Proops et al.: „Animals Remember Previous Facial Expressions that Specific Humans Have Exhibited“, 2018).

Ärger hat viele Nuancen – und wird manchmal vermutet, wo vielleicht ganz andere Gefühle hinter einem Verhalten des Pferds stehen. „Tritt ein Pferd im Training oder deutet das an, vermuten viele Wut oder Aggression dahinter“, erklärt etwas Ausbilderin Hero Merkel. „Oft treten Pferde in der Herde aber auch und rennen dann weg – sie fühlen sich also eher bedrängt und haben Angst. So ein Pferd muss ich in seinem Selbstbewusstsein bestärken.“ Haut ein Pferd mit dem Vorderhuf aus, würde Merkel das schon eher als Anzeichen für Aggression oder dominantes Verhalten deuten. Und auch dann gilt es herauszufinden, was dahintersteckt. Der Grund für Ärger kann zum Beispiel Unterforderung oder überschüssige Energie sein. Pferden Emotionen zuzutrauen und diese zu entschlüsseln, ist keine Gefühlsduselei – sondern dringend notwendig.

Verhaltensforscherin Marlitt Wendt plädiert etwa dafür, die Mimik von Pferden und damit ihre Gefühlsäußerungen stärker im Training und auch in der Beurteilung von Turnierprüfungen miteinzubeziehen. So könnten etwa falsche Trainingsmethoden aufgedeckt werden. „Wenn wir beginnen, die Emotionen der Pferde ernst zu nehmen, wird damit ein großer Schritt in die richtige Richtung im Sinne der Pferde gemacht sein.“

Wenn Menschen denken, dass Pferde nicht fühlen ...

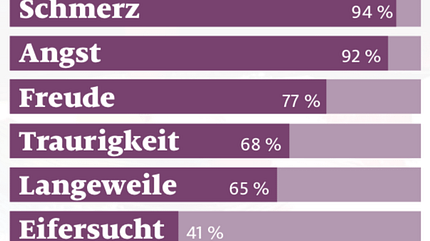

Im Rahmen einer Studie befragten Wissenschaftler 687 Pferdebesitzer und Personen mit Bezug zu Pferden in Brasilien (81 Prozent Pferdebesitzer, 8 Prozent Trainer, 5 Prozent Reitstallbetreiber, 6 Prozent Tierärzte oder Tierwissenschaftler inklusive Studenten. 63 Prozent bezeichneten sich selbst als erfahren in der Pferdewelt). So viel Prozent der Befragten trauten Pferden folgende Emotionen in vollem Umfang zu:

Interessant: Pferdebesitzer glaubten eher, dass Pferde Eifersucht fühlen als Nicht-Pferdebesitzer. Außerdem glaubten mehr Frauen als Männer, dass Pferde Schmerz, Eifersucht, Traurigkeit, Angst und Langeweile ausdrücken können.

So kann man Emotionen messen

Forscher haben einige Methoden entwickelt, um Pferde-Gefühle zu erfassen. Manche können Reiter sogar selbst anwenden.

Pulsmessung: Da etwa Stress den Herzschlag in die Höhe treibt, lassen sich dadurch Rückschlüsse auf Emotionen wie Angst oder Freude ziehen. Sie können auch selbst nachmessen, Pulsuhren für Pferde gibt es im Sportfachhandel.

Chronobiologische Regulationsdiagnostik: Messgrößen wie Muskelspannung, Hautpotenzial und Hautwiderstand spiegeln die Abläufe von Körperfunktionen wider, die in jedem Organismus periodisch auftreten. Äußere und innere Einflüsse wie Stress beschleunigen oder verlangsamen diese Regulationsprozesse Je nachdem wie diese Abläufe aussehen, lassen sie sich vier Grundstimmungen (Wohlbefinden, Freude, Traurigkeit und Ärger) zuordnen. In den 1980er Jahren vom Berliner Professor Karl Hecht und Dr. Hans-Ullrich Balzer erfunden, wird die Methode bis heute weiterentwickelt.

Bluttests: Durch Blutentnahme lässt sich besonders die Konzentration des Stresshormons Cortisol beim Pferd messen. Das Problem dabei: „Eine Spritze stört immer auch und kann das Ergebnis verfälschen“, so Dr. Hans-Ullrich Balzer. Dauerhaft angebrachte Kanülen seien aus Tierschutzgründen kaum eine Option.

Gesichtsausdruck: Die „ Horse Grimace Scale“ (HGS) hilft beim Erkennen von Schmerzen, könnte aber auch für andere Gefühle weiter entwickelt werden. Mit der HGS wurde bei frisch kastrierten Hengsten die Ausprägung der Schmerzmimik anhand von sechs unabhängigen Gesichtsbereichen mit einer Skala von null bis zwei bewertet. Die Gesamtpunktzahl spiegel te den Schmerz wider. Die kostenlose App „Hor se Grimace Scale“ hilft, in der Praxis Schmerzen zu erkennen (nur für Android, über Google Play).

Augenfaltenskala: Ein Wissenschaftlerteam um Dr. Sara Hintze hat 2016 in einer Studie erforscht, wie sich die Falten über dem Auge bei Pferden in negativen und positiven Situationen verändern. Ergebnis: Der Winkel zwischen der obersten Falte und einer horizontalen Linie durch den Augapfel wurde bei Entspannung (streicheln) kleiner, bei Stress (Futterneid) größer. Hintze erhofft sich künftig auch Hinweise auf länger andauernde Stimmungen.

Judgement Bias (Urteilsvoreingenommenheit): Ob wir ein Glas als halbvoll oder halb leer betrachten, hängt auch von unserer Stimmung ab. Ähnlich ist das bei Tieren. Um ihre Stimmung herauszufinden, bringt man ihnen zunächst bei, dass sie eine Belohnung be kommen, wenn sie etwa zur Quelle eines hohen Tons laufen. Bei einem tiefen Ton gibt es keine fürs Hingehen. Ertönt dann ein uneindeutiger, mittlerer Ton, muss das Pferd entscheiden, ob es hingeht, also mit einer Belohnung rechnet, oder (pessimistisch) nicht hingeht. Diese Methode kann vor allem helfen, den Einfluss von Haltungsbedingungen und Trainingsmethoden auf die Stimmung der Tiere zu untersuchen.

Gefühl ist nicht gleich Gefühl

Eines steht fest: Pferde haben als sozial lebende Herdentiere ein reiches Repertoire an Gefühlen. Gut erfassen lassen sich Emotionen wie Freude, Leid, Ärger und Angst. „Diese Emotionen entstehen durch bestimmte chemische und physikalische Prozesse im Stammhirn, einem entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teil des Gehirns“, erklärt Verhaltensbiologin Marlitt Wendt. Anstatt eine Situation bewusst mit dem Großhirn zu analysieren, reagieren Pferde dann schnell und unbewusst auf die Gefühle. Das kann etwa in Gefahrensituationen wichtig sein. Auch Dr. Hans-Ullrich Balzer, Experte für Chronobiologie und Verhaltensforschung, definiert vier Basis Emotionen, die sich für ihn relativ leicht aufspüren lassen: Apathie/Trauer, Wohlbefinden, Freude und Ärger.

Dazwischen liegen Übergangszustände wie Angst oder Unsicherheit. Balzer arbeitet mit der Chronobiologischen Regulationsdiagnostik, die Emotionen über Informationen wie Hautwiderstand, Hautpotential und Muskelspannung erfasst. Und wie sieht es mit komplexeren Emotionen aus? „Eifersucht ist wissenschaftlich gesehen noch nicht eindeutig belegt“, so Marlitt Wendt. Auch Hans Ullrich Balzer sagt: „Eifersucht, Zuneigung und ähnliches sind eine komplexe Kombination aus emotionalen Grundzuständen und daher schwieriger zu erforschen.“

Ich fühle mich wie ich mich bewege

Hero Merkel springt mit ihren Pferden übers Feuer und zeigt spektakuläre Freiheitsdressuren. Bei den Zuschauern sorgt das für Herzklopfen. Wie die Vorbild-Stuntreiterin Gefühle auch im Training ihres Pferds nutzt, passt zur modernen Embodiment-Wissenschaft: Dieser Forschungszweig beschäftigt sich mit der Auswirkung von körperlichen Empfindungen auf Gefühle und andere mentale Vorgänge – bisher wird dafür nur am Menschen geforscht. Die Ergebnisse zeigen: Mimik und Körperhaltung beeinflussen uns. Wer sich zum Beispiel aufrecht hält, fühlt sich Studien zufolge auch selbstsicherer und schon ein Lächeln kann bewirken, dass wir uns besser fühlen. Hero Merkel kam zunächst durch ihren Vater auf den Embodiment-Ansatz: Der hat eine Nachhilfeschule und arbeitet zum Beispiel mit Prüfungsangst-Kandidaten. Merkel nutzt bestimmte Lektionen, um gezielt Gefühle bei ihren Pferden auszulösen. „Jede Lektion hat ja ihren Ursprung in der freien Bewegung – und verschiedene Bewegungen auf der Koppel gehen mit unterschiedlichen Emotionen einher.“ Wichtig beim Training: „Das Pferd muss die Übungen willig und auf feine Signale ausführen. Tut es das nicht, wiederholt man stattdessen eine leichtere Übung, die das Pferd gut kann und mag. “Wenn wir es in eine Lektion hineinzwingen, ist der Effekt negativ„, erklärt Merkel.

Die Lieblings-Embodiment- Übungen der Trainerin:

Ausgleichende Lektionen – Bei Dominanz

Verbeugen, Knien und Plié: Hier macht sich das Pferd eher klein und verliert einen Teil seiner Dominanz.

Schulterherein: Die Stellung gegen die Bewegungsrichtung entspricht einem Weichen, bei dem das Pferd den Schickenden aufmerksam im Blick hat.

Entspannende Lektionen und Verhaltensweisen – Wenn das Pferd nervös ist

Liegen: Liegen ist in der freien Bewegung mit Entspannung und Sicherheit verbunden und kann diese auch auslösen oder verstärken – das funktioniert aber nur, wenn das Pferd sich traut, sich hinzulegen.

Blinzeln: Angespannte Pferde blinzeln weniger. Sie können das Blinzeln aktiv auslösen und so Entspannung begünstigen, indem Sie am Pferdekopf entlang oder sanft übers Auge streichen.

Lecken und Kauen: Die typischen Entspannungsanzeichen nach einer Stresssituation können Sie durch ein Leckerli in der Faust anregen, das das Pferd schließlich auch fressen darf – gute Manieren sind Voraussetzung.

Lektionen für mehr Selbstbewusstsein – Wenn das Pferd verunsichert ist oder motiviert werden soll

Spanischer Schritt, Steigen, auf den Hinterbeinen laufen und spanischer Gruß: Das Pferd macht sich groß. Alle diese Übungen schicken eher weg und verteidigen die eigene Position. Wichtig: Steigen ist in der freien Bewegung nicht immer eine verteidigende Pose. Oft steigen Pferde auch, drehen sich dabei und gehen dann weg. Eine korrekte Ausführung (gerade, sicheres Landen auf der Stelle) ist daher wichtig für den Embodiment-Effekt.

Piaffe/Passage: Beide Lektionen leiten sich dressurmässig korrekt gezeigt vom Sich-Präsentieren auf der Weide ab und zeigen Überlegenheit.

Travers: Das Pferd macht sich groß, schickt den Spielpartner weg und schaut ihn dabei an (Stellung in Bewegungsrichtung).

Lektionen für mehr Go nach vorne

Galoppwechsel: In der Natur wechseln Pferde den Galopp, weil sie sich schnell bewegen wollen – die Lektion kann Pferden daher mehr Elan geben.

Piaffe: Die Piaffe kann Pferde lockern und mehr Spaß am Vorwärts geben – denn in der Natur “trippeln„ Pferde auf der Stelle, wenn sie sich selbst zurückhalten und am liebsten losstarten würden. In der Piaffe ist das Gehen auf der Stelle zwar gesetzter, diese Verbindung ist aber noch da.

Franziska Müller: “Pferde reagieren auf inneren Druck„

Franziska Müller ist unter anderem Lehrtrainerin sowie Life-Coach und bildet Pferdebegeisterte zu Mindmirror-Coaches aus, so dass sie durch das spezielle Pferdegestützte Coaching Menschen bei ihren Problemen helfen können. Pferde bringen dabei oft versteckte Gefühle ihrer Klienten ans Licht.

Auf welche Gefühle reagieren Pferde beim Menschen Ihrer Erfahrung nach am stärksten?

Pferde reagieren sehr stark auf inneren Druck. Wenn ich zum Beispiel eine Gruppe mit zehn Leuten habe und mit einer Person beginne, die innerlich aus den unterschiedlichsten Gründen angespannt ist, flippen die Pferde oft richtig aus. Eine andere Reaktion kann auch sein, dass die Pferde sich von dieser Person entfernen, weil sie die Anspannung spüren.

Spüren Pferde also die gleichen Gefühle wie die Menschen im Coaching?

Nein, die Pferde fühlen in der Situation nicht das Gleiche. Sie können einfach sein wie sie sind und auf ihre Weise reagieren. Sie merken aber, wenn das Verhalten von jemandem nicht zu dem passt, was er eigentlich empfindet und zeigen es im selben Augenblick. Ein Manager, der befördert werden wollte, sollte zum Beispiel ein Pferd über ein Hindernis führen, das für ihn diese Beförderung symbolisieren sollte. Das Pferd blieb jedes Mal davor stehen, obwohl der Mann vermeintlich entschlossen auf das Hindernis zuging. Es stellte sich heraus, dass der Manager innerlich Angst vor der Beförderung hatte, weil er in ähnlicher Position schon einmal gescheitert war.

Ändert sich bei den Pferden durch das Coaching auch etwas?

Ja – viele Pferde werden viel selbstbewusster, feinfühliger und motivierter. Ich denke, sie spüren, dass sie in den Coaching-Situationen sie selbst sein dürfen, dass es keine falsche Reaktion gibt. Sie reagieren so, wie sie es für angemessen halten. Und genau das wollen wir im Coaching ja und schätzen es.

Dr. Hans-Ullrich Balzer: “Emotionen als Zuchtkriterium„

Dr. Hans-Ullrich Balzer entwickelte in den 80er-Jahren gemeinsam mit dem Berliner Professor Karl Hecht die Chronobiologische Regulationsdiagnostik, die Gefühle über Daten wie Hautwiderstand, Hautpotential oder Muskelspannung erfasst. Über die Jahre erprobte er sie im Human- und Tierbereich.

Herr Dr. Balzer, bei Hunden haben Sie Emotionen schon sehr umfassend über lange Dauer erfasst, bei Kühen auch – bei Pferden aber kaum. Woran liegt das?

Wir haben es bisher nicht geschafft, für längere Zeit einen Sensor am Pferd zu fixieren. Eine Befestigung am Halfter ist möglich, aber nicht ideal. Bei Kühen arbeiten wir mit Ohrmarken, aber da stoßen wir auf den Widerstand von Pferdebesitzern. Auch ein Problem: Pferde schwitzen im Training stark, dadurch gingen uns etwa Messdaten von Trabern durch die Lappen.

Was macht die Erforschung an Pferden noch schwierig?

Wir würden gerne weiterforschen, aber wir haben Schwierigkeiten einen Projektträger und damit Geld zu finden. Bei Nutztieren, wo etwa der Ertrag einer Milchkuh mit ihren emotionalen Reaktionen verknüpft ist, gibt es Fördergelder.

Was hätten wir Reiter denn von einer genauen Gefühlsmessung beim Pferd?

Ein viel besseres Verständnis fürs Tier. Wir arbeiten zum Beispiel an einem System, das die Gefühlslage von Blindenhunden über Tonsignale an ihren blinden Besitzer übermittelt. Blind sind Reiter zwar selten, aber manchmal übersehen sie eben doch Gefühls-Signale des Pferds, etwa die Mimik.

Und was ist Ihre Zukunftsvision?

Ich möchte eigentlich gar keinen Sensor mehr am Tier haben, sondern Emotionen auch so aus der Ferne erfassen. Das wäre für große Pferdeherden interessant, etwa in der Aufzucht. Apropos: Auch bei der Zuchtauswahl könnten Gefühle künftig eine Rolle spielen – etwa, wenn man das Aggressionspotenzial von Hengsten systematisch erfassen könnte.