Ohne Schwung staksen Walzertänzer übers Parkett, statt zu schweben. Beim Reiten ist das ähnlich, zumal Reiter immer wieder hören, dass ihr Pferd nur gesund bleibt und korrekt geht, wenn es schwungvoll läuft.

„Dabei brauchen Pferde gar keinen Schwung“, sagt Dr. Gerd Heuschmann, Tierarzt aus Warendorf und Dozent zahlreicher Reitseminare. „Gesund bleiben sie auch ohne Schwung, sofern man sie mit lockerem Rücken reitet.“

Das beweisen seit Jahrhunderten Pferde, die nach klassisch-iberischen Prinzipien ausgebildet werden. „Die hoch beweglichen Stierkampfpferde sind absolut locker im Rücken“, sagt Heuschmann. „Dressurmäßigen Schwung zeigen sie nicht.“ Trotzdem haben Iberer oft mehr Ausdruck als manch schwungvoll gerittenes Warmblut.

Ein bisschen Physik: Was Schwung eigentlich bedeutet

Deutsche Militärpferde, in deren Ausbildung die heutige FN-Reitlehre wurzelt, mussten nicht in engen Arenen den Stieren entwischen, sondern zügig weite Strecken zurücklegen. Dabei half ihnen der Schwung. „Auf langen Ritten sorgt er für energiesparendes Laufen“, sagt Andrea Glink, Tierheilpraktikerin und Trainingstherapeutin aus Winsen/ Niedersachsen.

Warum, erklärt die Physik. „Schwung“ steht für die gespeicherte Bewegungsenergie eines Körpers (Impuls) und hängt von der Masse des Körpers und seiner Geschwindigkeit ab. „Im Pferdekörper sorgt er für ruhigere Atmung und niedrigeren Puls“, erklärt Andrea Glink. Mit Schwung müssen die Muskeln das Pferd nicht alleine vorwärtstreiben, sondern werden durch die im Körper gespeicherte Bewegungsenergie unterstützt.

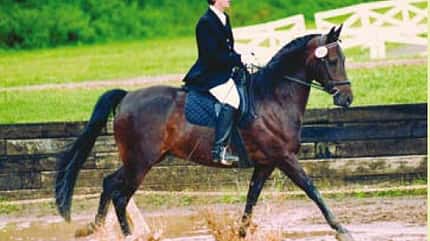

Fehlt der Schwung, schadet das keinem Pferd. Dressur im Sinne der deutschen Reitlehre ist allerdings auch laut Dr. Heuschmann nur mittels Schwung möglich. Nur er zaubert aus Fußfolgen und Figuren einen mitreißenden Walzer. Wie das funktioniert, zeigt Pferdewirtschaftmeister Andreas Grams aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart in diesem Artikel anhand dreier Pferde mit unterschiedlichen Schwungproblemen: Floragamo, Roger, Fuevo. Grams erklärt für CAVALLO auch, welchen Einfluss der Körperbau auf den Schwung hat.

Die FN-Richtlinien für Reiten und Fahren definieren Schwung als „Übertragung des energischen Impulses aus der Hinterhand auf die Gesamt- Vorwärtsbewegung des Pferdes“. Schwung im FN-Sinn ist immer Ergebnis einer korrekten Ausbildung.

Die Bedeutung des Pferderückens für den Schwung

„Die Energie aus der Hinterhand muss über den unverspannten, aufgewölbten Rücken bis in die Reiterhand fließen“, sagt Gerd Heuschmann. Dr. Robert Stodulka, Tierarzt aus Wien und Verfasser der „Medizinischen Reitlehre“, stimmt zu: „Schwung funktioniert nur bei einer positiv gespannten Oberlinie. Sonst bricht der Schwung, den die Hinterhand erzeugen könnte, quasi in der Mitte des Pferds ab.“

Dieser Spannungsbogen von Hinterhand über Rücken und Hals zur Reiterhand entsteht nur, wenn das Pferd in weicher Anlehnung geht. Andreas Grams veranschaulicht am Bild einer Dachlatte Rückenfunktion und Anlehnung: „Nur wenn die Latte in der Mitte nach oben gewölbt ist, kann sie federn.“

Wird die gerade Latte von hinten geschoben, bewegt sie sich zwar vorwärts, schwingt aber nicht. Erst hochgebogen und etwas gespannt schwingt die Latte bei mehr Schub von hinten elastisch. Das kostet Kraft. „Voraussetzung für den Schwung ist genügend Stärke in der Hinterhand, damit das Pferd energisch abfußen und seine Beine kräftig strecken kann“, sagt Tierarzt Heuschmann. Die dafür nötigen Muskeln wachsen am besten bei gleichmäßigem, frischem, aber nicht übereiltem Tempo auf geraden Strecken im Gelände. Dort behindern keine Reitplatz-Ecken die Arbeit. Das Schubkrafttrainig schadet übrigens nicht der Tragkraft, wie viele Reiter glauben: „Die Kraft für Schieben und Tragen kommt aus den selben Muskeln“, stellt Heuschmann klar. „Sie werden nur etwas anders koordiniert, je nach dem, ob die Hinterbeine weiter unter den Körper fußen oder nach hinten hinaus schieben.“

Das verkennen manche Ausbilder und nehmen ihren Pferden von Anfang an die Chance, später schwungvoll zu gehen. „Viele junge Pferde werden mit dem Ziel, die Lastaufnahme der Hinterhand zu fördern, sehr früh im Hals eng gemacht“, beobachtet Heuschmann, gelernter Bereiter. Wenn dann zum Tragen noch die Kraft fehlt, verspannt die Muskulatur, besonders im Rücken. Die Pferde können nicht mehr locker schwingen.

Ein verspannter Rücken blockiert auch die Beine: „Die Spannung der Rückenmuskeln setzt sich in der langen Sitzbeinmuskulatur fort. Die Hinterbeine können nicht mehr so weit vorschwingen wie sie sollten.“

Die spektakulären Verstärkungen solcher Pferde sind nichts anderes als Spannungstritte im Stechtrab. „Die Vorderbeine fliegen bei verspannten Pferden so hoch, weil die verkrampfte Unterhalsmuskulatur sie nach oben zieht“, sagt Heuschmann. Mit Schwung hat dieser Schleudergang nichts zu tun, auch wenn er bei Turnieren und Auktionen oft zu sehen ist.

Stechtrabpferden fehlt in Verstärkungen auch die Rahmenerweiterung. „Das erkennen Sie an der Stirn-Nasen-Linie, die nicht dort auf den Boden trifft, wo das Pferd hinfußt“, sagt Desmond O’Brien, Dressurausbilder und ehemaliger Bereiter der Spanischen Hofreitschule in Wien. Zeigen die Füße weiter vor als die Nasenspitze, ist das Pferd zu eng im Hals und kann nicht schwingen.

Auch Schwebetritte kommen nur bei verspannten Pferden vor. „Geht ein Pferd schwungvoll, zeigen seine Hufe in der Bewegung einen Kreisauschnitt. Sie gehen sowohl hoch als auch vor“, erklärt Heuschmann. Bei Schwebetritten stoppt das Pferd die Bewegung in der Luft. Es hebt die Hufe hoch, kann sie aber wegen der verspannten Muskeln nur wenig vorschwingen und setzt sie wieder ab. Die Schweb-Gefahr ist in der Passage am größten, weil sie besonders viel Kraft kostet.

Werden Pferde mit festem Rücken geritten, verlieren sie nicht nur ihren Schwung. Auch Rittigkeit und Grundgangarten leiden unter dem Krampf. „Die Pferde wehren sich gegen die Hand oder werden eng im Hals. Erst wird ihr Schritt passartig, dann geht der Trabtakt verloren, weil das diagonale Beinpaar nicht mehr gleichzeitig fußt, und zum Schluss kommt Vierschlaggalopp“, beschreibt Heuschmann den typischen Niedergang falsch gerittener Dressurtalente.

Warum Schwung nur wenig mit Tempo zu tun hat

Welches richtig ist, unterscheidet sich je nach Pferd und muss individuell ermittelt werden (CAVALLO 6/2007).

Dabei ist schnell nicht gleich schwungvoll. „Schwung kommt nicht von hohem Tempo“, stellt Desmond O’Brien klar. Die Energie dafür stammt zwar aus der Hinterhand. Doch deren Bewegung soll nicht nur vorwärts, sondern auch aufwärts gerichtet sein. „Selbst eine Piaffe, in der sich das Pferd kaum noch vorbewegt, muss schwungvoll sein, sonst wirkt sie hölzern“, meint der Ausbilder.

Dennoch hetzen viele Reiter ihre Pferde auf der Jagd nach Schwung in Höchstgeschwindigkeit durch die Bahn. Der aber rückt so immer weiter in die Ferne, weil Pferde bei zu hohem Tempo ihre Rückenmuskeln verspannen.

Umgekehrt hilft auch Bummeln dem Schwung nicht: „Ein Pferd muss vorwärts gehen wollen“, sagt Robert Stodulka. Der Vorwärtsdrang wird im Englischen und Französischen „Impulsion“ genannt und entspricht dem deutschen Fleiß. „Der ist zwar die Voraussetzung für den Schwung, darf aber nicht mit ihm gleichgesetzt werden“, warnt Stodulka.

Die Gehlust muss ein Reiter auch bei einem faulen Pferd wecken, sonst bleiben Schwung und Versammlung ewig Wunschträume. Reiten im Gelände wirkt da wie ein Wecker, weil dort Barrieren wegfallen. „Außerdem kommt der Reiter nicht so schnell in Versuchung, zu viel an den Zügeln zu ziehen wie in der Halle oder auf dem Platz“, sagt Gerd Heuschmann. Ein vorausgehendes Führpferd und Lob bei flotter Reaktion auf treibende Hilfen wirken als zusätzlicher Zündstoff.

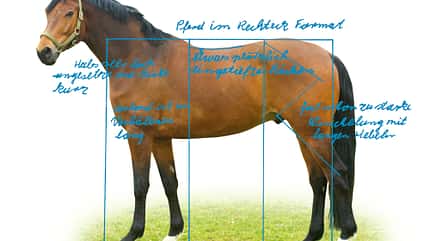

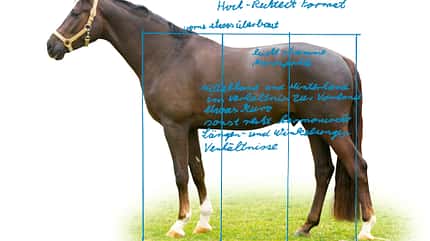

Das Verhältnis von Schwung und Körperbau

Wichtig sind vor allem die Knochenwinkel. Sie sollen beim korrekt aufgestellten Pferd an den Gelenken zwischen Schulter und Oberarm, Becken und Oberschenkel sowie am Knie zwischen Ober- und Unterschenkel 90 Grad betragen. Zwischen Ober- und Unterarm (Ellbogen) sowie am Sprunggelenk sind 135 Grad erwünscht.

Schulter und Becken sollen so schräg verlaufen, dass ihre gedachten Verlängerungslinien im 45-Grad-Winkel den Boden treffen. Für eine gute Kraftübertragung sorgen lange Ober- und Unterarme sowie Ober- und Unterschenkel.

Zu steil gestellte Knochen und große Winkel vermindern Elastizität und Raumgriff, die Pferde bewegen sich kurz und hart. Zu enge Winkel und schräg gestellte Knochen kosten dagegen Stabilität. Muskeln, Sehnen und Bänder müssen dann mehr Gewicht halten, was vorzeitigen Verschleiß begünstigt.

Wichtig ist auch die Rückenlänge. „Der Abstand zwischen der letzen Rippe und dem Hüfthöcker, der sogenannte Schluss, sollte zwei bis drei Finger breit sein“, sagt Tierarzt Stodulka. „Ist er länger, schwingt der Rücken zu sehr. Ist er kürzer, ist der Rücken schwieriger zu lösen und seitlich zu biegen.“

Exterieur und Schwungtalent der deutschen Pferde verbesserten sich in der Vergangenheit. „Seit 20 oder 25 Jahren werden in der Warmblutzucht energische Pferde mit aufwändiger Gangmechanik bevorzugt“, sagt Gert Gussman, Zuchtleiter beim Pferdezuchtverband Baden-Württemberg. „Früher waren flachere Bewegungen erwünscht.“

Dank künstlicher Befruchtung und Tiefgefriersperma konnten sich gangstarke Hengste viel schneller und weiter verbreiten, als das früher möglich gewesen wäre.

Außerdem wurden die Pferde elastischer. „Manchmal sogar zu sehr“, meint Dr. Eberhard Senckenberg, Landstallmeister des Bayerischen Haupt- und Landgestüts in Schwaiganger. Er findet, dass dadurch gelegentlich Stabilität fehlt. „Die positive Spannung für schwungvolles Reiten lässt sich mit kräftigeren Rücken leichter aufbauen.“

Ihre enormen Gänge sind für manche Warmblüter in der Dressur eher Fluch als Segen. „Zu viel Abschubenergie und ein zu hoher Fußungsbogen sind für Spitzenpferde nicht optimal“, stellt Dr. Heuschmann fest. „Diese Pferde sind oft schwer zu versammeln, weil sie sich schnell im Rücken festmachen.“

Laut Dr. Nancy Nicholson, Biomechanikerin an der Miami Universität in Oxford, US-Bundesstaat Ohio, sitzen solchen Sporttalenten Gesundheitsrisiken im Nacken: „Knochen, Sehnen, Bänder und Muskeln brauchen bis zu einem Jahr, um sich an hohe Anforderungen zu gewöhnen.“

Gangtalentierte Warmblüter lernen schnell und verleiten daher zur Abkürzung in der Ausbildung. Doch ihr Gewebe hält damit oft nicht Schritt. Muskeln verspannen; ihre Fasern reißen ebenso wie ausgeleierte und überstrapazierte Bänder und Sehnen.

Beispiel 1: So kommt Floragamo in Schwung

Auch dies zeigt die Demonstration von Pferdewirtschaftsmeister Andreas Grams und seinen Mitarbeitern Stefanie Wieland und Steffen Rothfussden.

Der siebenjährige Westfale Floragamo ist für Schwung eigentlich günstig gebaut, bewegt sich aber schleppend und ist etwas faul. „Für mehr Schwung muss er energischer abfußen und seine Gelenke stärker beugen“, sagt Grams. Steffen Rothfuss reitet viele Übergänge, zunächst innerhalb einer Gangart, später zwischen den Gangarten und zum Halten.

Reagiert Floragamo auf treibende Hilfen nicht prompt, muss der Reiter seiner Aufforderung mit einem kurzen Sporenstoß oder einem Gertenklaps Nachdruck verleihen. Dauertreiben würde das Pferd nur abstumpfen.

Vorsicht beim Zulegen: Damit seine Kraft reicht und er nicht flach und eilig wird, muss der Wallach nur wenige Tritte erweitern. „Es ist besser, immer nur kurz zuzulegen, aber dafür öfter“, erklärt Grams. „Das trainiert die Hinterhandmuskeln und vermeidet Verspannungen durch Überlastung.“

Übergänge zwischen den Gangarten sind anspruchsvoller als Tempowechsel und außerdem ein gutes Muskeltraining. Auch hier darf der Reiter die Anforderung nur langsam steigern. Gelingen dem Pferd lockere Übergänge, kommen Antraben und Angaloppieren aus dem Halten und später aus dem Rückwärtsrichten dazu.

Für Floragamo ist Halten-Antraben das Erfolgsrezept: Er fußt bald deutlich weiter unter den Körper und bewegt sich schwungvoller. Grams hilft Floragamos schlappen Hinterbeinen zusätzlich durch eng gelegte Trabstangen auf die Sprünge.

Der 7 jährige Westfalen-Wallach Floragamo bewegt sich im Trab sehr weich, aber langsam und klemmig. Schneller abfußen fällt ihm schwer. Das liegt an seinem vergleichsweise langen Rumpf in Verbindung mit langen, stark gewinkelten Hebeln an Schulter und Hüfte, die weniger als die gewünschten 90 Grad betragen. Lange Hebel arbeiten kräftig aber langsam. Hält sich der Wallach in Hals, Rumpf und Kruppe fest, richtet sich der Schwung der Bewegung nicht mehr nach vorwärts, sondern nur noch nach oben, und er zeigt Schwebetritte. Diese Neigung wird durch den etwas unharmonischen Körperbau mit der unproportional stark ausgeprägten Vorhand und dem etwas kurzen, hoch angesetzten Hals sowie den tiefen Rücken verstärkt.

Beispiel 2: Roger - schwungvoll, aber nicht hektisch

Der Oldenburger-Wallach wird schnell hektisch und verspannt, seine raumgreifenden Bewegungen werden dann kurz und flach. Stefanie Wieland beruhigt Roger, indem sie beim Leichttraben etwas langsamer aufsteht und ein- sitzt, als der Wallach anbietet.

Als er nicht mehr eilt, reitet sie viele Tempounterschiede im Trab. „Sie spielt mit dem Tempo“, erklärt Grams. Das ist knifflig: Damit Roger nicht wieder hektisch wird, muss jeder einzelne Übergang lange und gut vorbereitet wer- den. Doch die Kur wirkt, und Roger geht bald viel schwungvoller.

Um das junge Pferd nicht zu überfordern, dauert die Arbeit nur 20 Minuten. Außer- dem wird der Wallach nicht täglich geritten und auch nicht immer im Viereck. „Er geht regelmäßig im Gelände locker vorwärts“, sagt Grams. „Ruhiger Galopp bergauf ist gut für seine Muskeln.“

Oldenburger-Wallach Roger, 4, ist anfangs oft aufgeregt und angespannt. Er läuft dann eilig und schwunglos. Auch sein kurzer Rumpf macht es ihm schwer, den Rücken aufzuwölben und zu schwingen. Die Muskeln in der Nierenpartie sind verhärtet und aufgewölbt. Sie erscheinen wie ein Karpfenrücken und blockieren den Schwung zusätzlich. Dieses Problem dürfte bei korrekter weiterer Arbeit verschwinden. Durch sonst sehr vorteilhafte Proportionen wie einen gut angesetzten Hals, eine schräge Schulter und eine Kruppe, die lang genug ist und ideal abfällt, lässt sich bei diesem Pferd der Schwung leicht ausbauen.

Beispiel 3: Fuevo - ein schwieriger Fall

Er ist von den drei Pferden am wenigstens schwungbegabt. „Bei ihm ist der Grat zwischen zu wenig und zu viel Spannung besonders schmal“, meint Grams.

Seine Arbeit mit Fuevo baut der Ausbilder anders auf als bei den übrigen Pferden. „Den kann ich lösen, bis er sich auflöst, aber engagierter wird er davon nicht“, erklärt Grams. Stattdessen lässt er den Wallach schon nach wenigen Minuten Trabarbeit mit reichlich Tempowechseln zum ersten Mal passagieren.

Was für viele Pferde Gift ist, weil es Verspannungen provoziert, hilft Fuevo: Der Wallach trabt nach einigen kurzen Passagen lockerer und schwungvoller. Auch Trabverstärkungen gelingen ausdrucksvoll und ohne Spannungstritte. Um Fuevos Hinterhand zu kräftigen, arbeitet Grams zudem regelmäßig vom Boden aus mit dem Wallach.

Fuevo, 16jähriger Oldenburger-Wallach, ist mit den Hinterbeinen nur wenig aktiv und zeigt von sich aus wenig Schub und Schwung. Sein Gang ist stumpf, flach und etwas laufend. Die Ursachen dafür liegen in seinem Gebäude: Er ist wie Roger eher kurz. Da der Rücken zudem recht tief ist, fällt es Fuevo schwer, ihn aufzuwölben und losgelassen zu schwingen. Seine Knochenhebel – angefangen bei den Fesseln bis hoch zu Hüfte und Buggelenk – sind kurz und etwas zu steil. Um Hals und Rücken noch besser in die gewünschte Bogen-Spannung zu bringen, bräuchte Fuevo mehr Oberhalsmuskulatur.

Warum richtiges Sitzen für den Schwung so wichtig ist

Manchmal bremst auch der Reiter das Pferd aus, etwa, weil ihn die großen Bewegungen seines Warmblüters überfordern. „Pferden wird ihr Schwung regelrecht weggeritten“, beobachtet Andreas Grams immer wieder. Viele Reiter wollen den Trab unbedingt aussitzen, fliegen aber bei jedem Tritt aus dem Sattel. Um das zu verhindern, werden sie so lange langsamer, bis der letzte Schwung verflogen ist.

Desmond O’Brien findet deshalb, dass Reiter das Sitzen viel intensiver üben müssten, wenn sie mehr Schwung in ihre Pferde bringen wollen. Bis sie geschmeidig mit der Bewegung mitschwingen können, sollten sie nur so lange aussitzen, wie es sich bequem anfühlt.

Für den Rest der Reiteinheit empfiehlt der Trainer Leichttraben oder leichten Sitz. Das ist keine Schande, sondern eine Erleichterung für Mensch und Tier, weil hoppelnde Reiter das Pferd verspannen.

Hat der Reiter erst Sitzen gelernt, merkt er leicht, ob sein Pferd schwungvoll geht, oder sich im Rücken festhält. „Schwungvolle Bewegungen fühlen sich energisch an, sind aber dennoch bequem“, beschreibt Andreas Grams.

Ein schwungvolles Pferd nimmt seinen Reiter harmonisch in der Bewegung mit, statt ihn hart zu werfen. So wie ein guter Tänzer seine Partnerin auf dem Parkett.

Wie Seitengänge helfen können

Doch faule Pferde, die nicht energisch genug abfußen, bremsen sie regelrecht aus. „Seitengänge erfordern eine gute Balance und Körperkoordination sowie viel Kraft“, erklärt Grams. Ist all das noch nicht ausreichend vorhanden, kann ein Pferd seitwärts nicht so schwungvoll gehen wie auf geraden Linien. „Bei solchen Pferden darf man Seitengänge nur sehr dosiert einsetzen“, warnt auch Johannes Beck-Broichsitter, Pferdewirtschaftsmeister und Ausbilder aus Heist in Schleswig-Holstein. Um den schwachen Motor nicht abzuwürgen, empfiehlt er, nur kurz seitwärts zu reiten. „Pferde, die nicht ausreichend nach vorwärts ziehen, muss man aus den Seitengängen wieder vorschicken, bevor ihre Bewegung abstirbt.“

Dazu eignet sich eine Übung ganz besonders: Aus einer Volte in der ersten Ecke der langen Seite gehen Sie ins Schulterherein. Nach wenigen Tritten schicken Sie das Pferd diagonal in die Bahnmitte und verstärken dabei das Tempo. „Das Pferd sammelt im Schulterherein Energie, die es auf der Diagonalen herauslassen kann. Es lernt, auf den Punkt anzutreten“, erklärt Beck-Broichsitter den Zweck seiner Lieblingsübung. Sie ist ein Universalmittel gegen Schwunglosigkeit, weil sie auch Pferden hilft, die ihren Schwung durch zu hohes Tempo verlieren. „Im Schulterherein müssen eilige Pferd mit dem inneren Hinterbein mehr Last aufnehmen, sie fangen an zu tragen, anstatt zu schieben. Das hilft ihnen, die Tritte schwungvoll zu verlängern.“

Ausbilder Klaus Schöneich aus Bedburg-Hau in Nordrhein-Westfalen, bekannt für seine Schiefentherapie (siehe CAVALLO 1/2004), sieht Schulterherein sogar als die Grundlage einer korrekten Dressurausbildung. „Bevor ein junges Pferd geritten werden kann, muss es gelernt haben, sich in Wendungen auszubalancieren“, sagt der Ausbilder. Dafür erarbeitet er im Roundpen das Schulterherein an der Longe. „Das Pferd lernt, sich besser auf seinem Standbein, dem äußeren Hinterbein, abzustützen und mit dem inneren Hinterbein mehr Last auzufnehmen. Erst dann kann es ausbalanciert durch eine Wendung gehen und später Schwung entwickeln.“

Schwung gibt's auch im Schritt: Interview mit Nancy Nicholson

CAVALLO: Die Reitlehre sagt, dass Pferde nur im Trab und Galopp Schwung entwickeln können, nicht jedoch im Schritt weil der keine Schwebephase hat. Stimmt das?

Nancy Nicholson: Ganz und gar nicht. Aus physikalischer Sicht ist Schwung nichts anderes als Masse in Bewegung. Jeder Körper, der sich bewegt, hat Schwung, also auch jedes Pferd in jeder Gangart und sogar jedes einzelne Bein in der Bewegung. Schwung hat nichts mit der Gangart zu tun, sonder bedeutet, dass eine Vorwärtsbewegung flüssig beibehalten wird.

CAVALLO: Was bedeutet Schwung dann in der Dressur?

Nancy Nicholson: Es gibt zwei Faktoren, die den dressurmäßigen Schwung beeinflussen. Zum einen die Energie, mit der sich das Pferd aus der Hinterhand am Boden abdrückt, im Englischen und Französischen Impulsion genannt. Impulsion ist vor allem eine mentale Qualität. Sie bezeichnet gemäß der französischen Schule den Willen des Pferds, sich unter dem Reiter energisch vorwärts zu bewegen. Der zweite Faktor sind elastische Gänge. Oft wird von Schwung gesprochen, wenn eigentlich die elastischen Bewegungen eines Pferds gemeint sind. Unter diesem Aspekt gelten Pferde als besonders schwungvoll, die in allen Gelenken, aber besonders in der Fessel und im Fesselgelenk, sehr elastisch sind. Je tiefer der Fesselkopf eines Beins sich in der Stützphase zum Boden senkt, desto mehr Energie speichert dieses Bein, um sie beim Abfußen wieder heraus zu lassen. Das Pferd bewegt sich schwungvoll, selbst in der Piaffe, in der es ja keinen Raum mehr gewinnt.

CAVALLO: Schwung und Schwebephase haben also nichts miteinander zu tun?

Nancy Nicholson: Nicht unbedingt. Die Bedeutung der Schwebephase für den dressurmäßigen Schwung wird überschätzt. Ein Pferd schwebt umso länger, je schneller es läuft. Rein physikalisch hat ein Pferd in höherem Tempo deshalb mehr Schwung. Doch die Geschwindigkeit sagt nichts über den dressurmäßigen Schwung, der auch in langsamem Tempo, ganz ohne Schwebephase, vorhanden sein sollte. Verkürzte Gangarten wie Passage oder versammelter Galopp bleiben mit kurzer oder ganz ohne Schwebephase schwungvoll, sofern sie korrekt geritten werden. Und auch schwere Pferde, die wegen ihres Gewichts weniger oder gar keine Schwebephase zeigen, können viel Schwung entwickeln.

CAVALLO: Dann liegen Reiter, die den Schwung durch höheres Tempo fördern wollen, falsch?

Nancy Nicholson: Nicht immer. Für schwungvolle Bewegungen muss die aufgenommene Energie zum richtigen Zeitpunkt herausgelassen werden. Bei zu niedrigem Tempo ist die Zeit zwischen Auf- und Abfußen für die aufgenommene Energie zu lang. Es geht Energie ungenutzt verloren, bevor das Pferd abfußt. Die Bewegungen wirken matt und träge. Für bessere Schwungentfaltung muss der Reiter das Tempo etwas erhöhen. Allerdings darf das Pferd auch nicht zu schnell sein. Denn ist die Zeit zwischen Auf- und Abfußen zu kurz, wird nicht alle aufgenommene Energie genutzt. Das Pferd zeigt eilige, aber schwunglose Tritte, also den bekannten Nähmaschinen-Trab.

CAVALLO: Welche Rolle spielt der Rücken für den Schwung?

Nancy Nicholson: Er ist sehr wichtig. Nur über einen elastischen Rücken und Rumpf kann die vertikale Energie aus der Beinbewegung in eine horizontale Vorwärtsbewegung des ganzen Pferds umgesetzt werden. Ohne diese elastische Brücke würde ein Pferd vermutlich ähnlich staksen wie ein Vogel Strauß, dessen Rumpf und Rippen starr sind und der durch lange Schwebephasen sehr schnell wird, aber sich nicht elastisch bewegt.

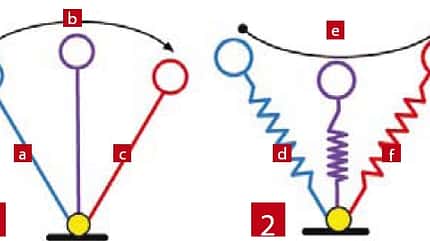

Vom Pendel zur Feder - die Mechanik des Pferdebeins

Pferdebeine funktionieren im Schritt wie umgekehrte Pendel. Energieaufnahme und Abgabe wechseln sich regelmäßig ab.

a) Auffußen – das Bein nimmt Energie auf und speichert sie

B) Stützphase – höchster Punkt der Bewegung

C) Abfußen – das Bein gibt Energie wieder ab

In Gangarten mit Schwebephase, also Trab und Galopp, funktionieren die Beine wie pendelnde Federn. Dadurch können sie mehr Energie aufnehmen und abgeben als im Schritt.

D) Bremsphase – das Bein wird gestaucht, das elastische

Gewebe speichert Energie

E) Stützphase – tiefster Punkt der Bewegung

F) Abfußen – die freiwerdende Energie erzeugt

einen Rückstoß