Essig ist sauer, Seife ist basisch und Neutralreiniger – wenig überraschend – neutral. Das bisschen Haushalt lässt sich mit dem Putzmittel-Chemie-Einmaleins leicht stemmen. Wäre der Säure-Basen-Haushalt des Pferds nur auch so simpel! Stattdessen geht es um Wasserstoff-Protonen, die im Organismus mit Kohlensäure reagieren, um ein fragiles Gleichgewicht in engen pH-Grenzen und sterbende Bakterien im Dickdarm. Kein leichtverdauliches Futter für Pferdebesitzer, aber wichtig fürs Pferd. Lebenswichtig.

Wachsam sein bei kranken Pferden und Sportlern

"Ohne physiologische Hintergründe geht es nicht", lässt Tierärztin und Fütterungsexpertin Dr. Anne Mößeler (https://praxis-moesseler.de) jede Illusion auf fluffige Wissenskost verblassen. In der "kleinen Haushalts-Kunde" stellen wir Ihnen das komplexe Steuerungssystem kompakt vor. Mößelers Buchtipp für Reiter, die tiefer einsteigen wollen: "Physiologie der Haustiere", herausgegeben von Breves et al., Thieme Verlag

Wer sich durch Fachliteratur und wissenschaftliche Studien wühlt, ist mutmaßlich überrascht, wie üppig die "Übersäuerung" durchs Internet schwappt. Wie verbreitet sind Verschiebungen ins saure Milieu (Azidose) oder ins basische (Alkalose) tatsächlich? "In der Praxis sind Veränderungen im Säure-Basen-Haushalt vermutlich eher bei erkrankten – und entsprechend intensiv zu behandelnden – sowie erheblich arbeitenden und schwitzenden Pferden anzutreffen", meint Dr. Anne Mößeler. Das deutet auf einen eher begrenzten Kreis Betroffener hin.

Unumstritten ist allerdings der Einfluss des Futters auf den Säure-Basen-Haushalt – entweder direkt oder indirekt übers Verstoffwechseln. Und gefüttert wird schließlich jedes Pferd, was für ausgedehnte Gleichgewichtsstörungen sprechen würde.

Fakt ist jedoch, dass gerade Pflanzenfresser weniger zu ernährungsbedingter Übersäuerung neigen: Denn Pflanzen sind reich an organischen Säuren, bei deren Verdauung Hydrogenkarbonat entsteht – was die Basenkonzentration erhöht. Bei tierischen Nahrungsmitteln wie Fleisch ist es umgekehrt: Hier steigt die Säureproduktion, da beim Verstoffwechseln Wasserstoff-Protonen freigesetzt werden.

Sind fütterungsbedingte Störungen des Säure-Basen-Haushalts bei pflanzlicher Kost damit vom Tisch? Mitnichten. Wie fix das geht, zeigte etwa eine Untersuchung zum Zufüttern von Kochsalz (siehe Abschnitt "Die Sache mit dem Salz"). Schon bei 50 Gramm Natriumchlorid zusätzlich am Tag (das sind ca. zweieinhalb gehäufte Esslöffel) sorgt ein saures Milieu dafür, dass Kalzium aus den Knochen verschwindet und mit dem Urin im Stroh landet. Allerdings war der Kochsalzbedarf der Testpferde auch nicht durch starkes Schwitzen erhöht.

Zu viel schadet, das gilt auch für leichtverdauliche Kohlenhydrate, die als Stärke insbesondere im Getreide stecken und als Zucker (Fruktane) im Weidegras. Fütterungsversuche mit hohen Kraftfutteranteilen brachten den Säure-Basen-Haushalt nachweislich aus dem Gleichgewicht. Das Verhältnis von Hafer zu Heu in wissenschaftlichen Studien lag allerdings oft exorbitant hoch mit Anteilen von 60 zu 40 Prozent. So viel Getreide dürfte bei niemandem im Trog landen, der Pferde nach modernen ernährungsphysiologischen Regeln füttert.

Kann Kraftfutter beim Pferd Ursache für Übersäuerung sein?

Doch selbst bei einer deutlich weniger getreidelastigen Ration kann die Darmgesundheit leiden. Stichwort: Zäekumazidose, also eine Übersäuerung des Blinddarms. In den Gärkammern von Blind- und Grimmdarm verdauen gigantische Bakterienkolonien das Raufutter, die wichtigste Ernährungsquelle fürs Pferd. Zu viel Getreidestärke, die unverdaut in den Dickdarm gelangt, bringt die Mikroben aus dem Gleichgewicht: Sie produzieren zu viel Milchsäure, die nicht neutralisiert werden kann, sodass der pH-Wert im Darm unter das gesunde Niveau von 6,5 bis 7,5 sinkt. Ein saures Milieu unter pH 6 ist gleichzeitig für die raufutterverdauenden Bakterien tödlich.

Ein massiver Eiweißüberschuss gilt ebenfalls als heikel: Denn auch bei der Verdauung von Proteinen im Dickdarm produzieren die Bakterien Säuren: Die Oxidation der im Eiweiß vorkommenden schwefelhaltigen Aminosäuren (Methionin und Cystein) setzt Protonen frei, sodass die Säurebelastung steigt.

Die US-Forscher Patricia Graham-Thiers und David Kronfeld verglichen in einem achtwöchigen Versuch, wie sich die Fütterung von Kraftfutter mit niedrigem Proteingehalt (7,5 %) gegenüber einem proteinreichen Konzentrat (12,5 %) auswirkte, die die zehn Testpferde dreimal täglich zusätzlich zum Heu erhielten. Bei der proteinreichen Fütterung sank der Blut-pH. Die Wissenschaftler folgerten, dass exzessive Protein-Zufuhr zu einer Aminosäuren-Imbalance und einer höheren Säurebelastung fürs Pferd führe.

Am silierten Raufutter scheiden sich die Geister: Manche Fütterungsexperten sehen es kritisch fürs fragile Mikrobengleichgewicht im Darm; andere halten hochwertige Gras-Konserven für eine gute Alternative, insbesondere für Pferde mit Atemwegsproblemen oder mäkelige Fresser.

Übersäuerung durch Heulage?

Wird Grünfutter angetrocknet und luftdicht verpackt, machen sich beim funktionierenden Gärprozess Milchsäurebakterien ans Werk und wandeln pflanzliche Kohlenhydrate in Säuren um. Der pH-Wert wird sauer und das Futter haltbar – ähnlich wie bei Sauerkraut. Übersäuert aber saures Futter tatsächlich den Dickdarm oder führt sogar zum Absinken des pH-Werts im Blut?

Fütterungsspezialistin Dr. Anne Mößeler hält Heulage nicht für einen Faktor, der das Säure-Basen-Gleichgewicht massiv stört: "Im Magen erfolgt durch die Säuresekretion ohnehin eine Absenkung des pH-Wertes im Futterbrei; ist das Futter sauer, wird einfach weniger Säure ausgeschüttet."

Übersäuerter Blinddarm beim Pferd: Folgen

Gegner von Heulage und Silage berufen sich unter anderem auf eine Studie von Wissenschaftlern der schwedischen Universität Uppsala: In ihrem Fütterungsversuch stellten sie die Ernährung von vier Pferden abrupt um von Heu (81% Trockenmasse, TM) auf Silage (36% TM) oder Heulage (55% TM) – und zwar über einen Zeitraum von drei Wochen.

Der pH-Wert im Blinddarm sowie im Pferdekot blieb während des gesamten Tests bei allen Pferden unverändert. In den ersten 28 Stunden des Versuchs tat sich auch nichts im Ökosystem des Dickdarms. Im weiteren Verlauf stieg dann bei Silagefütterung die Zahl der Laktobazillen im Darm, stärker als bei Heulage; hier zählten die Forscher hingegen weniger Streptokokken als bei Silage. Wie sich die bakteriellen Veränderungen auswirken, müsse weiter untersucht werden, so die Forscher.

Bis heute ist die komplexe Zusammensetzung und das Zusammenspiel von Billionen Bakterien sowie Protozoen und Pilzen im Pferdedarm allerdings nicht entschlüsselt. Fragezeichen bleiben.

Fest steht: Die Folgen eines übersäuerten Blinddarms können dramatisch sein – von Kolik durch Fehlgärungen bis zur Hufrehe durch Giftstoffe, die beim Bakteriensterben entstehen und über eine zermürbte Darmschleimhaut ins Blut strömen. Da sind sich Tierärzte und Fütterungsexperten tatsächlich mal einig.

Anzeichen für Übersäuerung beim Pferd

Doch gibt es auch subtilere Anzeichen? Dr. Susanne Weyrauch-Wiegand, die Ergänzungsfuttermittel konzipiert und herstellt, beobachtet diese durchaus bei übersäuerten Pferden: "Sie wirken entweder schwammig oder dürr bis abgemagert, bewegen sich eher steif und unwillig." Muskelverspannungen, Blockaden oder Fühligkeit bis hin zu entzündlichen Prozessen zählt die Futterexpertin zu den Symptomen. "Langfristig ist die Neigung zu Bindegewebsproblemen nicht übersehbar."

Als "Erste-Hilfe-Maßnahme" rät Weyrauch-Wiegand zum Basenpulver: "Natriumhydrogencarbonat ist ein körpereigenes Salz, dass bei der Einspeichelung von Futter, besonders beim ausreichenden Kauen von Heu und Stroh, aus Natriumchlorid und Wasser gebildet wird. Hydrogencarbonat ist der wichtigste Blutpuffer zur Regulierung des Säure-Basen-Haushalts."

Bicarbonatlösung wird daher Pferden mit schweren Darmerkrankungen (siehe Abschnitt "Flüssige Lebensretter" ) oder Schock intravenös verabreicht. Bei respiratorischen Azidosen, die ohnehin durch gestörten Gasaustausch mit erhöhter Bikarbonatkonzentration einhergehen, ist das natürlich keine Option.

Doch was ist mit Puffer-Futter? Das ist in Tier- wie Humanmedizin umstritten. Schulmediziner halten Basenpulver meist für unnütz – und im Zweifel sogar schädlich. Natriumhydrogenkarbonat neutralisiere zwar kurzfristig die Magensäure, doch es animiere den Magen zum Gegensteuern. Regelmäßiger Verzehr hochalkalischer Basenmittel schwäche auf Dauer die Dickdarmflora, was die Barrierefunktion der Darmschleimhaut störe.

Viel Heu und weniger Getreide für gesunde Säure-Basen-Balance

Die wichtigste Maßnahme für ein gesundes Gleichgewicht mag eine Binse sein, ist aber unbestritten: Fütterungsfehler vermeiden und Pferde mit hochwertigen Nährstoffen ausgewogen zu versorgen! In ihrer Doktorarbeit an der LMU München fasste Lisa Berchtold ihre Ergebnisse so zusammen: "… ein hohes Raufutter-/Kraftfutterverhältnis hat einen stabilisierenden Effekt auf den Säure-Basenhaushalt beim Pferd. Die bedarfsgerechte Versorgung mit Mineralstoffen wirkt zusätzlich stabilisierend."

Das heißt konkret: Pferde benötigen mindestens 1,5 bis 2 Kilogramm hochwertiges Heu pro 100 Kilo Körper(ideal)gewicht. Begrenzen Sie die Getreidemenge pro Einzelration auf max. 200 bis 300 Gramm pro 100 Kilo Körpergewicht und Mahlzeit, um die Verdauungskapazität des Dünndarms nicht zu überschreiten.

Den Kraftfuttereinsatz über eine Kotprobe zu kontrollieren, empfiehlt der Pferdesachverständige Dietbert Arnold in seinem Buch "Pferdewirtprüfung Bd. 2". So geht’s: Ca. 50 Gramm frische Pferdeäpfel 1:1 mit destilliertem Wasser (Drogerie) vermischen, kurz setzen lassen und ein Indikatorstäbchen (Apotheke) ein bis 10 Minuten eintauchen, bis sich die Farbe nicht mehr verändert. Liegt der pH-Wert unter 6, erhält das Pferd vermutlich zu viel Kraftfutter.

Der Proteinbedarf variiert je nach Gewicht und Leistung. Richtwert für ein 550 Kilo-Warmblut mit mittlerem Arbeitspensum: 480 bis 820 Gramm verdauliches Rohprotein pro Tag. Überdosierungen von etwa 50 Prozent gelten als unkritisch.

Und trotz diverser offener Fragen sowie unterschiedlicher Bewertungen zu fütterungsbedingter Übersäuerung ist indes eines sicher: "Die Evolution hat mit dem Säure-Basenhaushalt ein Meisterwerk geschaffen", sagt Dr. Anne Mößeler. Denn ist es nicht faszinierend, dass die saure Zitrone im Körper basisch wirkt?

PH-Probleme

Respiratorische Azidose: z.B. bei obstruktiven Lungenerkrankungen (Asthma), Lungenödem und ungenügender Belüftung (Ventilation) der Lunge (z.B. durch Vollnarkose)

Respiratorische Alkalose: z.B. bei Überhitzung, Anämie, Herzfehler, Schmerz, Aufregung, Erkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS), Blutvergiftung (Septikämie)

Metabolische Azidose: bei akutem Durchfall (z.B. Colitis), starker Anstrengung, Schock (Kreislaufversagen etwa aufgrund von Blutungen, Dickdarmstrangulation), Kolik, Nierenerkrankungen

Metabolische Alkalose: bei starkem Schwitzen, lang anhaltendem Rückfluss aus dem Dünndarm

Zaekale Azidose: Übersäuerung im Blinddarm (normaler pH-Wert im Zaekum: 6,5 bis 7,5) insb. durch zu große Mengen leichtverdaulicher Kohlenhydrate wie Stärke und Fruktan.

Folgen: Schleimhautschädigungen mit Aufnahme von Bakteriengiften (Endotoxinen) führen in leichten Fällen zu Appetitlosigkeit, Apathie, sinkendem Kot-pH (unter 6) sowie Durchfall; in schweren Fällen drohen Kolik, Hufrehe oder tödlicher Schock.

Welcher PH-Wert im Blut ist beim Pferd gesund?

Der Säure-Basen-Haushalt ist ein zentrales Regulationssystem im Pferdekörper, im Blut (extrazelluär) wie in jeder Zelle (intrazellulär). Das eine System kann ohne das andere nicht richtig funktionieren.

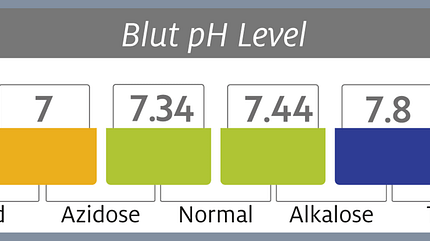

Der pH-Wert im Blut sollte bei 7,4 liegen; wobei der gesunde Bereich zwischen 7,36 und 7,44 kaum schwankt. Unter pH 7,0 und über 7,8 drohen schwere gesundheitliche Probleme – bis zum Tod (siehe Grafik).

Aus dem Chemieunterricht wissen wir, dass der pH-Wert von 0 (stark sauer) bis 14 (stark alkalisch) reicht. Der physiologische Blut-pH-Wert ist also leicht basisch. Abweichungen beim pH-Wert zeigen, ob der Organismus eher übersäuert (Azidose) ist oder ins basische Milieu (Alkalose) abgleitet; über die Ursache sagt der Wert nichts.

Für einen konstanten pH-Wert im physiologischen Bereich müssen Produktion und Verbrauch von Wasserstoff-Ionen (H+) im Gleichgewicht sein. Dafür sorgen insbesondere drei Systeme*:

1. Biologische Puffer, insb. der Hydrogencarbonat (= Bicarbonat, HCO3-)/Kohlensäure-Puffer (neutralisieren H+-Ionen oder geben diese ab)

2. Regulation über Atmung (steuert den Kohlendioxid-Partialdruck)

3. Regulation über Nieren (Ausscheidung von H+ bzw. Hydrogencarbonat)

Was produziert H+-Ionen?

- sauerstoffabhängiger Stoffwechsel über Atmung (CO2 (Kohlendioxid) + H2O (Wasser) wird zu H2CO3 (Kohlensäure) wird zu H+ und Hydrogencarbonat)

- Bicarbonatauscheidung über Nieren und Kot (Pufferverluste)

Was verbraucht H+-Ionen?

- Atmung über CO2 (H+ und Hydrogencarbonat wird zu Kohlensäure wird zu Kohlendioxid und Wasser)

- H+-Ausscheidung über Nieren

- Umwandlung organischer Salze aus Pflanzen in Säuren

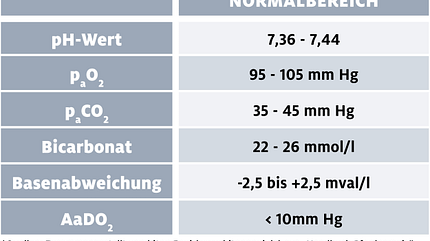

Übersäuerung beim Pferd: Werte für die Blutanalyse

Werte für Blutgasanalysen: pH: <7,36 = Azidose, >7,44 = Alkalose. paO2: arterieller Sauerstoffpartialdruck, Messgröße für Sauerstoffanteil im Blut. paCO2: Kohlendioxidpartialdruck, Messgröße für Kohlendioxid im Blut. Bicarbonat: Messgröße für CO2-Bindungsvermögen. Basenabweichung: Messgröße für Säure-Basen-Gleichgewicht. AaDO2: Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, Messgröße für Gasaustausch

Notfallbehandlung bei Kolik und Darmentzündung

Metabolische Azidose, Dehydration und akutes Nierenversagen bedrohen das Leben von Pferden mit Kolik und Darmentzündung (Kolitis). Astrid Grosche und Prof. Gerald Fritz Schusser von der Medizinischen Tierklinik der Universität Leipzig haben Infusionsrichtmengen zur Notfallbehandlung ermittelt, in Form von 0,9%iger Natriumchlorid- und 8,4%iger Natriumbikarbonatlösung. Pferde mit vollständiger Dickdarmdrehung benötigen z.B. mindestens sieben Liter Flüssigkeit, bei einer Herzfrequenz von >80/min sogar 20 bis 27 Liter und 500 bis 1800 Milliliter 8,4%ige Bikarbonatlösung. Pferde mit Krampfkolik oder einer Verstopfung der linken ventralen Längslage und/oder Beckenflexur (LVLL) brauchen in der Regel keine intravenöse Flüssigkeitszufuhr.

Übersäuerung durch Salz im Futter?

Salz oder Natriumchlorid (NaCl) sorgt als einer der wichtigsten Mineralstoffe im Pferdekörper für ein Gleichgewicht der Druckverhältnisse zwischen Flüssigkeiten in Zellen und Gewebe – und reguliert den Säure-Basen-Haushalt.

Über Kot, Urin und Schweiß verliert der Körper regelmäßig Natrium und Chlorid, weshalb Pferde Nachschub benötigen, um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben. Im Pferdefutter, sei es Heu oder Getreide, ist nicht genügend Salz enthalten, um einen erhöhten Bedarf zu decken, besonders, wenn das Pferd stark geschwitzt hat. Das Tier braucht eine zusätzliche Salzquelle, am besten einen Salzleckstein.

Zum Teil wird empfohlen, Salz ins Wasser oder Futter gemischt zuzufüttern. Ein Forscherteam um Dr. Annette Zeyner, Professorin für Tierernährung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, hat Salzzugaben untersucht. "Natriumchlorid ist eigentlich ein Neutralsalz", erklärt Dr. Zeyner. "Chlorid wird vom Pferdekörper jedoch zu einem höheren Prozentsatz absorbiert als Natrium, sodass diese säuernde Komponente des Salzes überwiegt." Es kann zu einer Azidose kommen. Bei geringen Mengen bis zu 50 Gramm Salz zusätzlich konnte der Stoffwechsel der Testpferde gegensteuern; der Blut-pH blieb stabil. Pferde, die 100 g Salz bekamen, waren indes übersäuert, der pH-Wert von Blut und Urin deutlich reduziert.

"Das saure Milieu sorgt dafür, dass Kalzium aus den Knochen mobilisiert wird. Es geht vermehrt über den Urin verloren", sagt Dr. Zeyner. Hier reichten übrigens schon 50 Gramm Salz pro Tag. Gerade im Wachstum oder bei Sportpferden ist so ein Kalziumverlust riskant.

Allerdings mussten die Testpferde in der Studie nur ein mittleres Arbeitspensum leisten mit 15 Minuten Schritt, 25 Minuten Trab und fünfminütigem Galopp bei einer kühlen Durchschnittstemperatur von rund 9 Grad Celsius. Der Bedarf stark schwitzender Sportpferde mit intensiver Leistung ist nicht vergleichbar.

Übersäuerung im Training beim Pferd

Die Kollegen von RUNNER’S WORLD sind den Zusammenhängen von Training und Übersäuerung bei menschlichen Sportlern nachgegangen. Denn jeder Läufer, der schon mal hart trainiert hat, kennt das: Bei extremer Anstrengung im anaeroben Bereich versagen die Muskeln sukzessive ihren Dienst. Früher wurde dafür Laktat, ein Salz der Milchsäure, verantwortlich gemacht, heute ist das umstritten. Fest steht aber: Lange bevor der Laktatanstieg im Blut messbar ist, fällt der pH-Wert der extrazellulären Flüssigkeit im Muskel bereits, kippt also ins Saure: Schon nach fünf Minuten moderater Belastung (70 Watt) auf dem Ergometer sinkt der pH-Wert von 7,4 auf unter 7,0. Um dies abzupuffern, werden Osteoklasten (knochenabbauende Zellen) zehnmal so aktiv wie normal, sodass Basen freigesetzt werden. Mit anderen Worten: Körperliche Anstrengung verschiebt den Stoffwechsel ins saure Milieu.

Für Läufer hat das unangenehmer Folgen: Zum Abbau der Säuren verbraucht der Körper Proteine – Eiweiße, die wir besser in den Muskeln und im Immunsystem gebrauchen könnten. Außerdem werden die Knochen schneller brüchig, das Bindegewebe trocknet aus und verliert an Elastizität. Dies wiederum verringert die körpereigene Dämpfung beim Laufen und verlangsamt muskuläre Heilungsprozesse. Die Verletzungsgefahr steigt, ebenso die Regenerationszeit.

Bei Pferden wirkt sich moderates bis intensives Training ebenfalls auf den Säure-Basen-Haushalt aus. In einer aktuellen Studie kanadischer und amerikanischer Wissenschaftler erhöhte sich bei leichterem Training (37 Minuten bei etwa 50 % der maximalen Herzschlagrate) der Laktatspiegel wie auch der Anteil des gelösten Kohlendioxids im Blut. Die Testpferde zeigten indes diverse Mechanismen zur körpereigenen Regulation. Insbesondere die erhöhte Körpertemperatur und die verstärkte Atmung während des Trainings unterstützten die Steuerung.